幼稚産業

幼稚産業とは

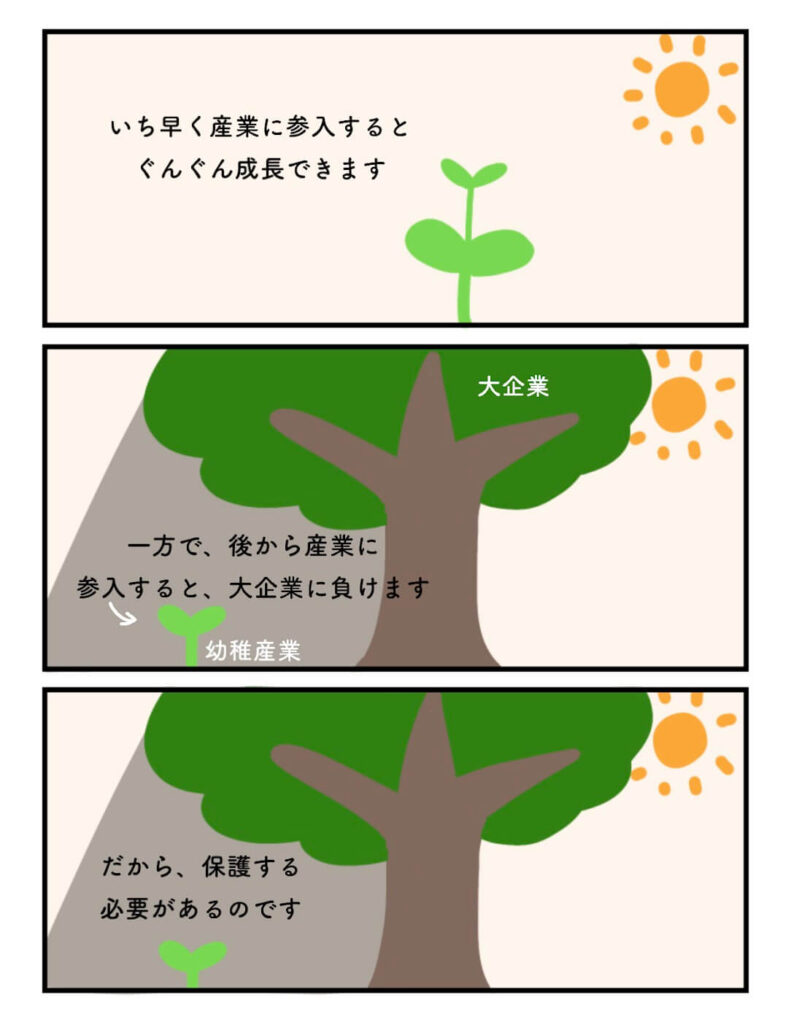

幼稚産業とは、今は競争に負けてしまうけど、いつかは大きく成長する見込みがある産業のことです。

幼稚産業は、今は競争に負けてしまうので、保護が必要です。

しかし、大きくなれば、保護がなくても利益を生み出すと期待されています。

幼稚産業保護論とは

幼稚産業保護論とは、若くて弱い産業を育てようという考えのことです。

幼稚な産業を守るのは、海外との競争から保護するためです。

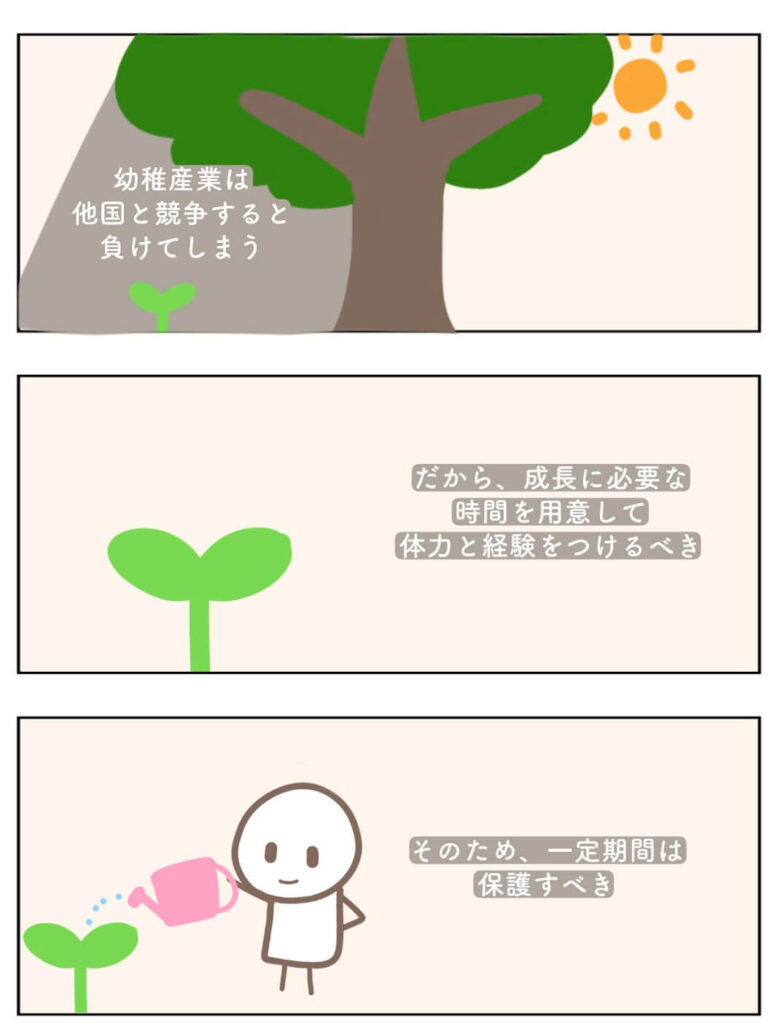

なぜなら、幼稚産業は、海外の大企業と競争すると、潰れてしまうからです。

ライバルがいなくなれば、保護された産業は、海外との競争をしなくて済みます。

その間に成長すれば、競争力をつけることができるのです。

そのため、保護をして、幼稚産業の成長を応援するべきなのです。

幼稚産業の例

幼稚産業の例としては、日本では、コンピューター産業などがあります。

昔は、アメリカのコンピューターの会社が強すぎて、日本でコンピューターを作ることが困難でした。

そのため日本の政府は、日本でコンピューターを作るために、コンピューターを作る会社にお金を与えたりしました。

こうして、日本でも、コンピューターが作られるようになったのです。

保護

保護とは

保護とは、海外の会社に負けてしまう国内の会社を応援することです

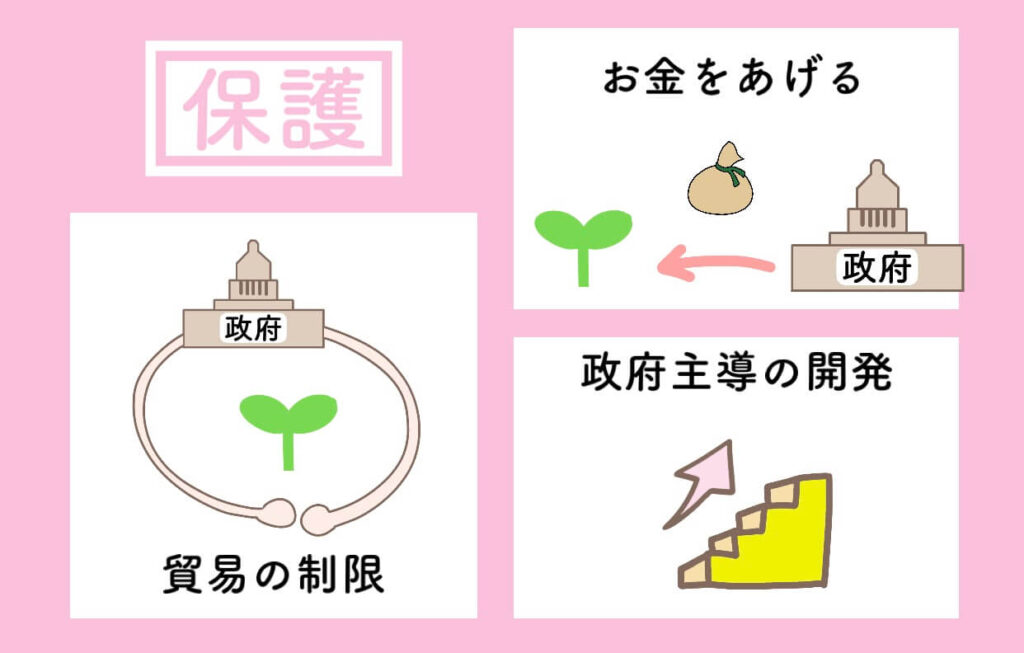

保護する方法

それでは、具体的には、どのように保護するのでしょうか?

保護するとは、貿易を制限したり、保護したい企業に補助金をあげたりすることです。

特に、「貿易を制限するかどうか」が、議論で注目されるポイントです。

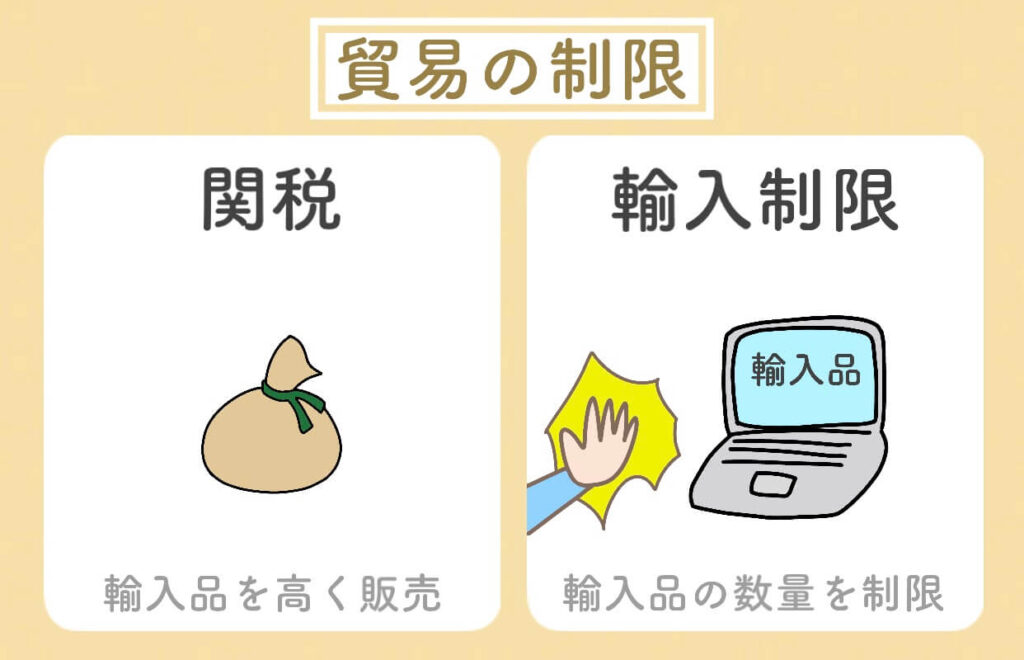

貿易を制限する方法は、2つです。

関税をかけること(輸入品を高く売ること)輸入制限(輸入品の数量を制限すること)です。

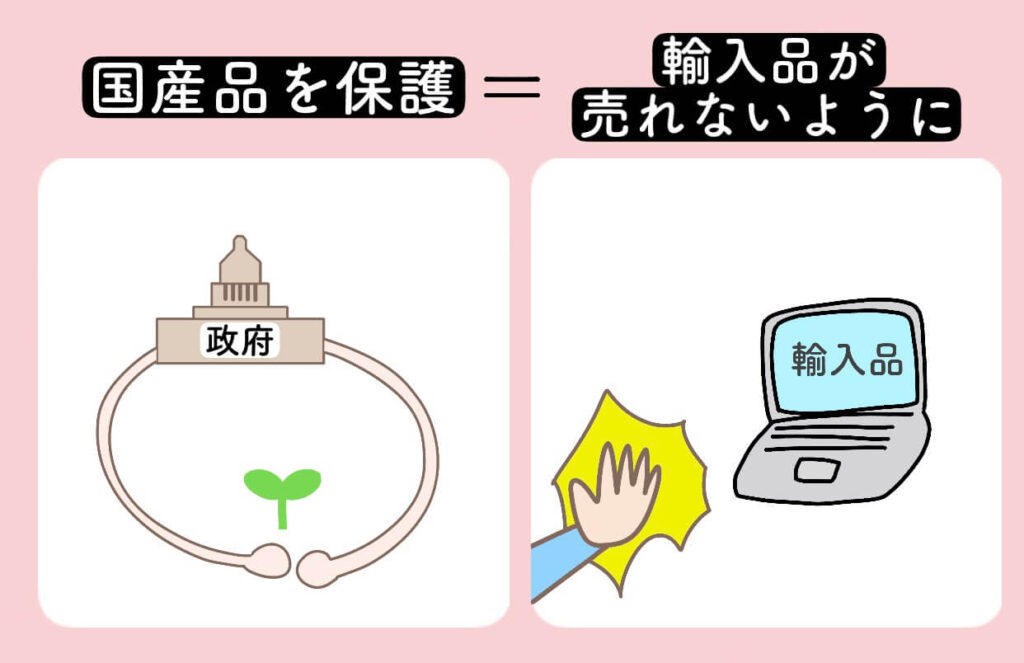

幼稚産業を守るということは、海外の会社が儲からないようにするということです。

国産品の保護とは、海外からの輸入品を売れづらくすることです。

関税をかけたり、輸入を制限するなどをすれば、海外の輸入品が売れずらくなります。

海外の輸入品が売れないようにすることで、ライバルを排除するのです。

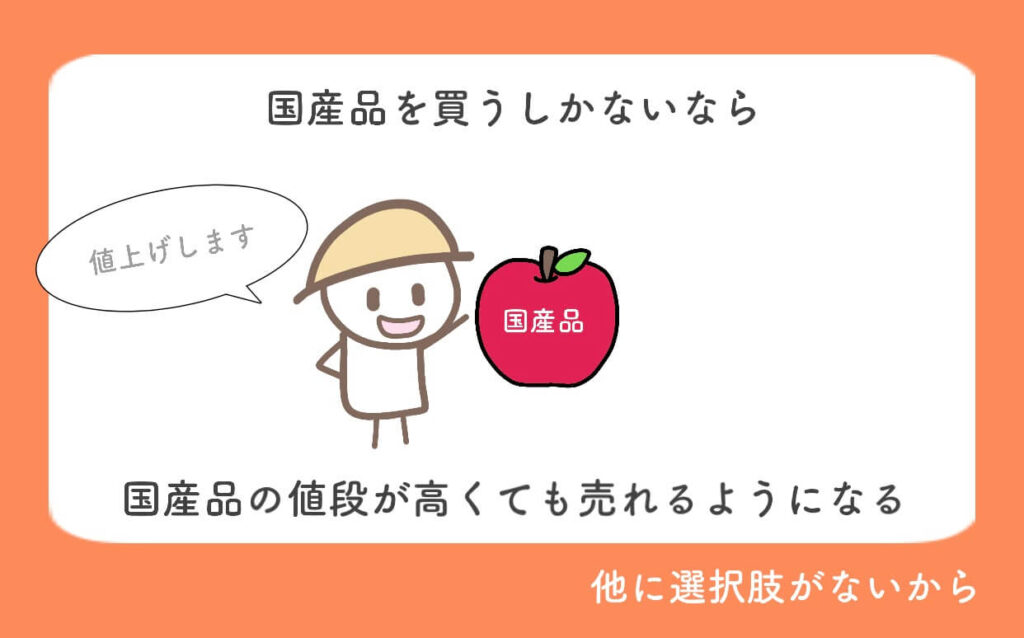

海外の商品がなくなれば、国内の商品を買うしかなくなります。

すると、国産品の値段が高くても、売れるようになるのです。

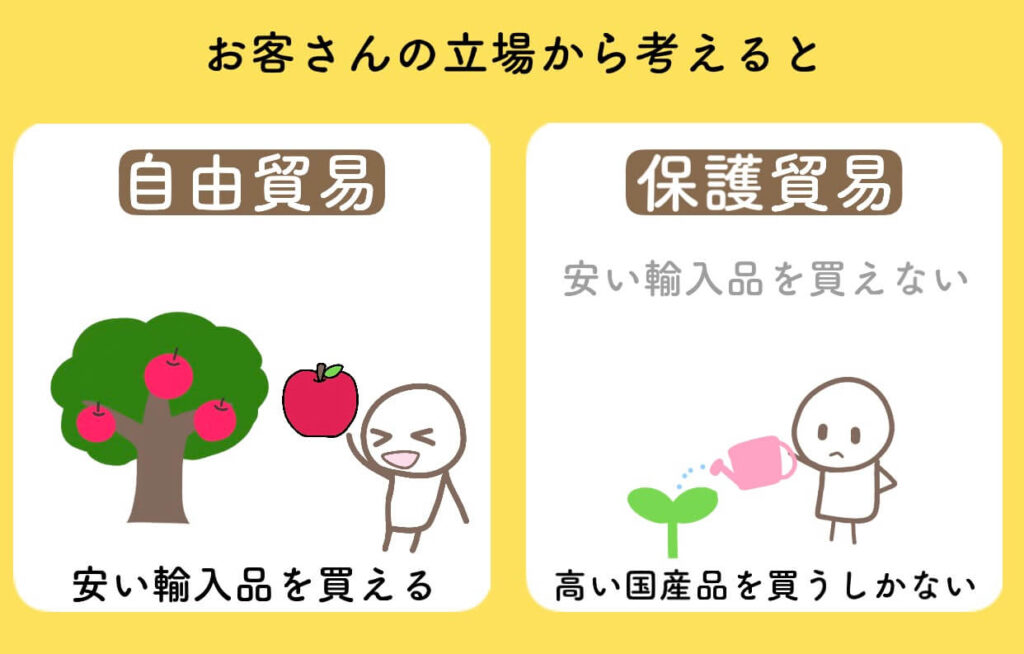

保護貿易と自由貿易

保護貿易とは

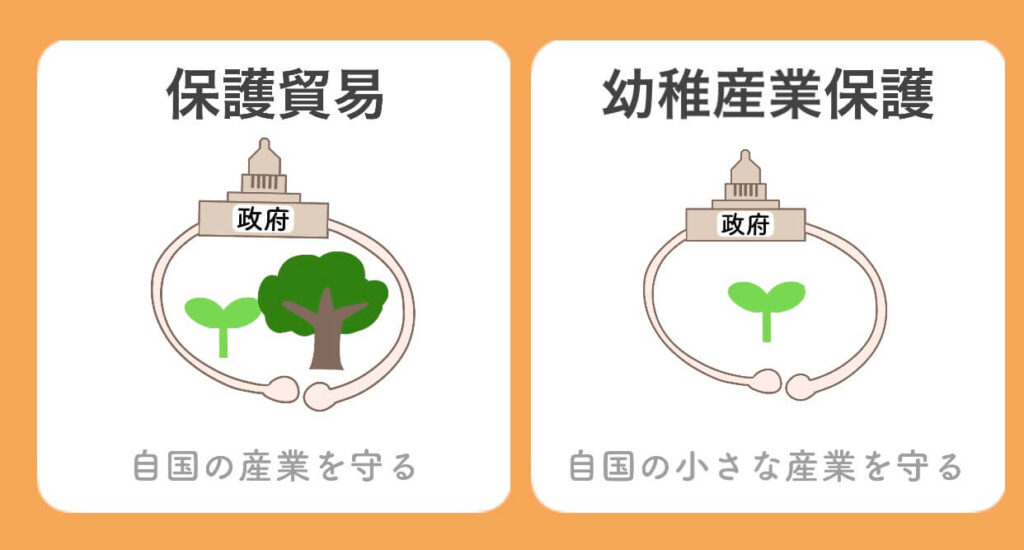

保護貿易とは、関税や輸入制限をすることで、国内の産業を保護することです。

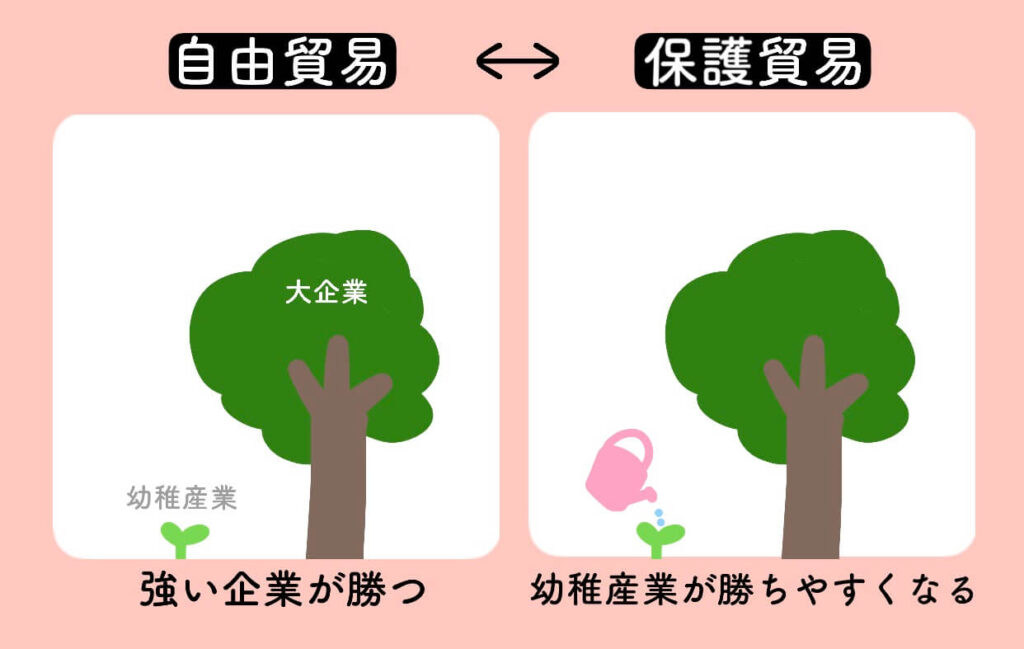

保護貿易の対義語になってるのが、自由貿易です。

自由貿易とは、競争がある状態です。

自由貿易では、強い企業が勝ちます。

一方で、保護貿易とは、幼稚産業を守る状態です。

保護貿易の時は、国内の幼稚産業が勝ちやすくなります。

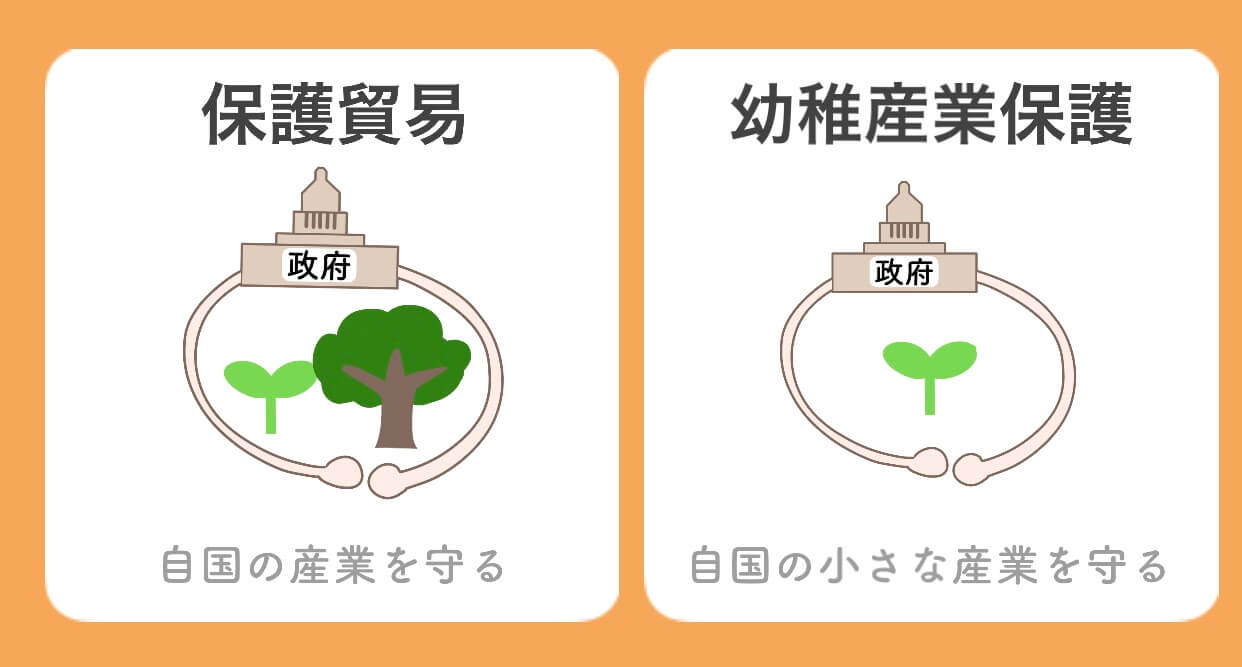

保護貿易と幼稚産業保護論はどう違う?

幼稚産業保護論は、保護貿易の一つです。

両方とも、自国の産業を守る政策です。

しかし、幼稚産業保護論は、自国の「小さな」産業を守ろうという考え方です。

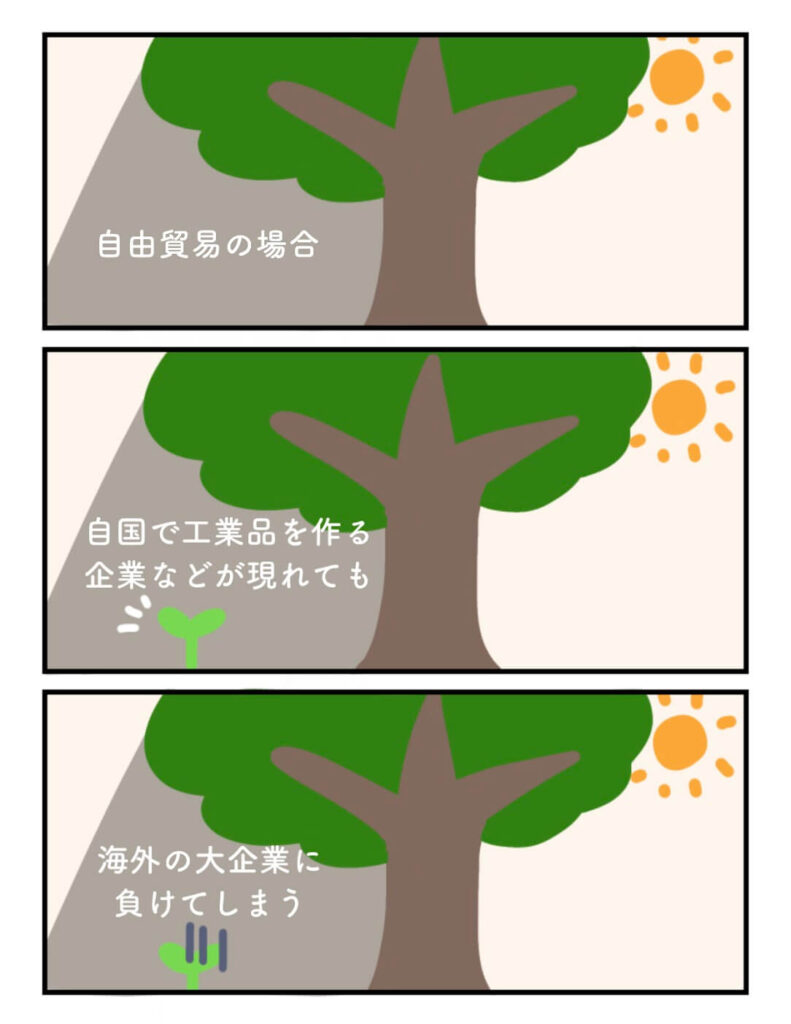

自由貿易とは

次に、自由貿易について見ていきます。

自由貿易の時は、強い企業が生き残ります。

もし、海外の企業が強いなら、海外の企業が生き残ります。

自由貿易の時は、お客さんは、海外の安い輸入品を買うことができます。

しかし、自由貿易をすると、幼稚産業は、育たちにくいです。

強い大企業が勝つので、弱い幼稚産業は負けてしまうのです。

自国で、工業品を作ることが苦手なら、工業品を作っても、海外の大企業に負けてしまいます。

負けてしまうと、国内で産業が育ちません。

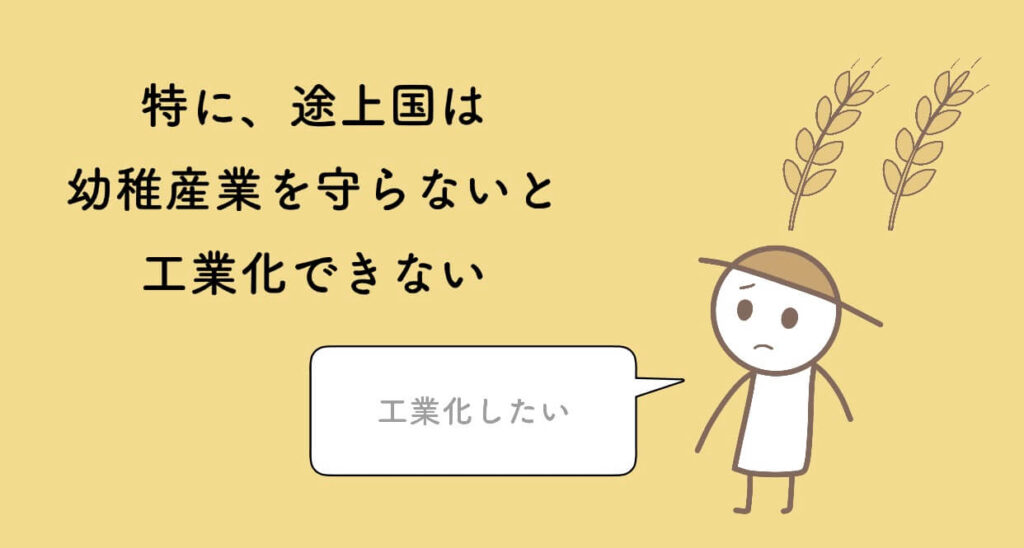

例えば、農業が得意な国は、いつまで経っても、農業国のままということです。

幼稚産業を守らないと、工業化できないのです。

保護のメリット

将来の利益が見込める

保護のメリットは、「将来の」利益が見込めることです。

将来とは、20年後や、30年後のことです。

幼稚産業は、将来は、大きな利益を生み出すかもしれません。

保護することで、長期的に見て、利益があるかもしれないのです。

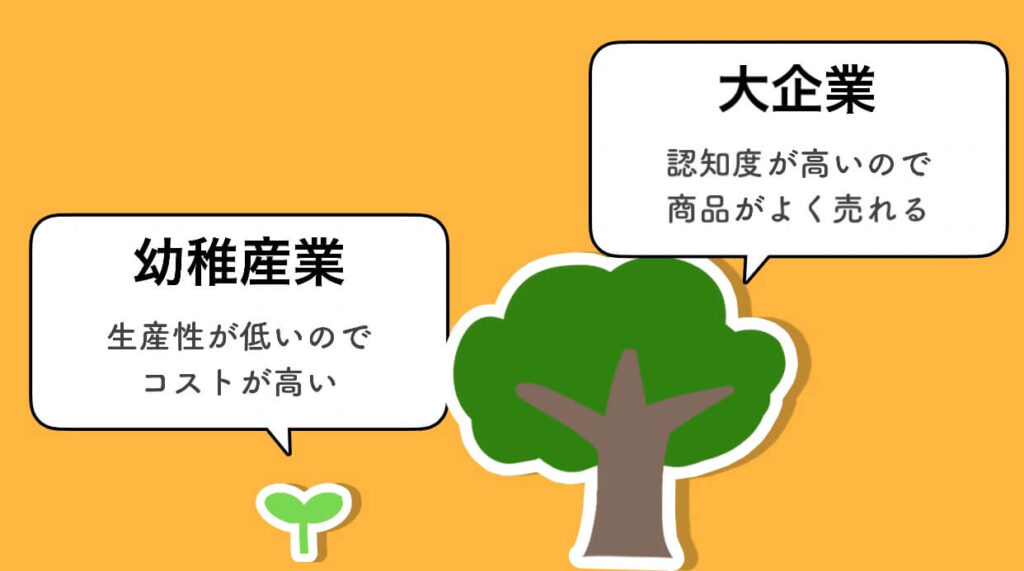

会社は、育つまで時間がかかります。

会社が小さいうちは、生産コストが高く、消費者の認知度も低いため、売り上げをなかなか伸ばせません。

一方で、大企業は、コストが低く、認知度も高いので、儲かりやすいです。

大企業が儲かるということは、幼稚産業が育ちにくいということです。

そのため、幼稚な産業は保護する必要があるのです。

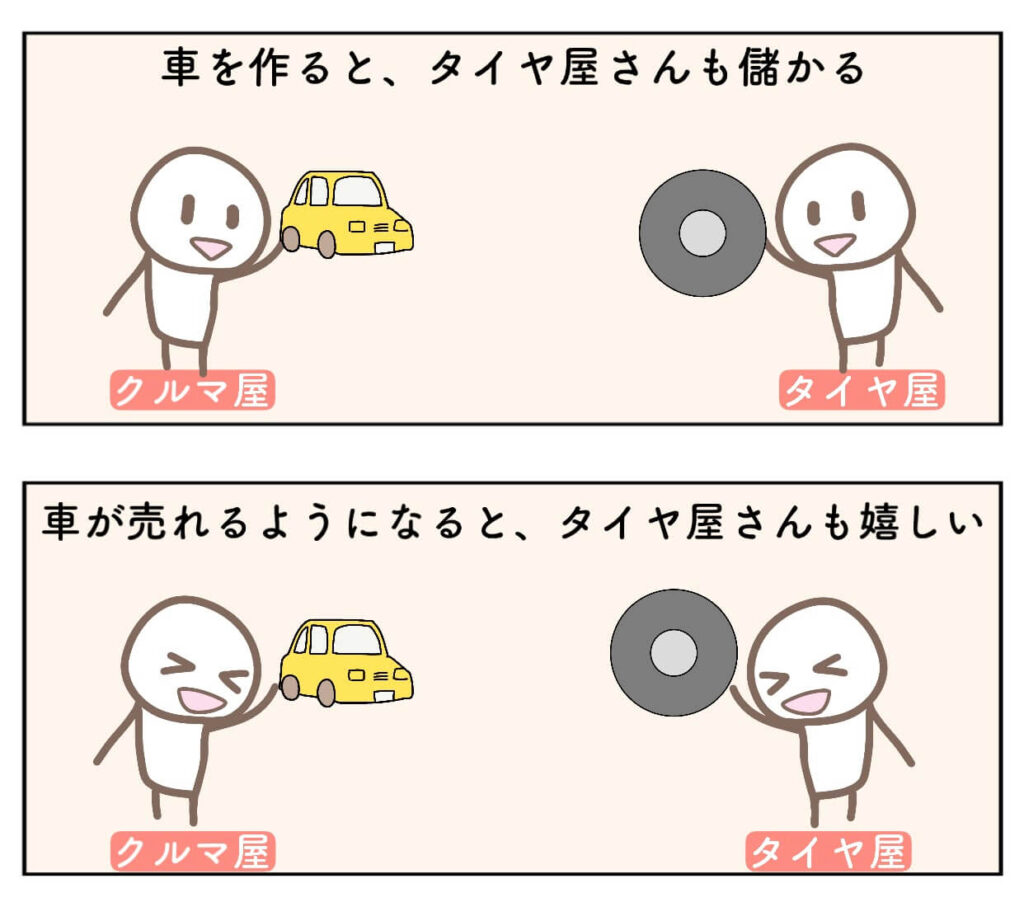

スピルオーバー効果

国産品を保護をするメリットの一つに、スピルオーバー効果が挙げられます。

これは、とある産業を保護すると、その周りの産業も儲かるということです。

保護のデメリット

次に、国産品を保護をするデメリットについて見ていきます。

国内のお客さんが困る

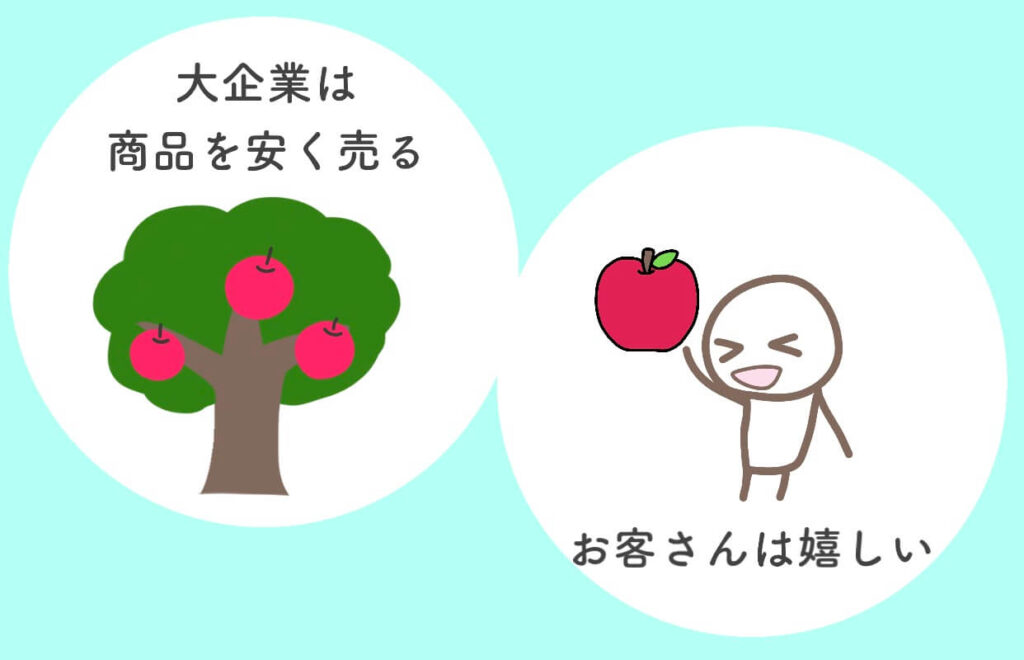

幼稚産業とは、商品を「高い値段で」売る会社のことです。

商品を安く作る能力がないのです。

そのため、幼稚産業を保護すると、商品の値段が高くなるので、お客さんが困ります。

保護貿易をすると、国産品が高くても売れるようになります。

なぜなら、保護貿易の時は「海外の商品を買う」という選択肢がなくなってしまうからです。

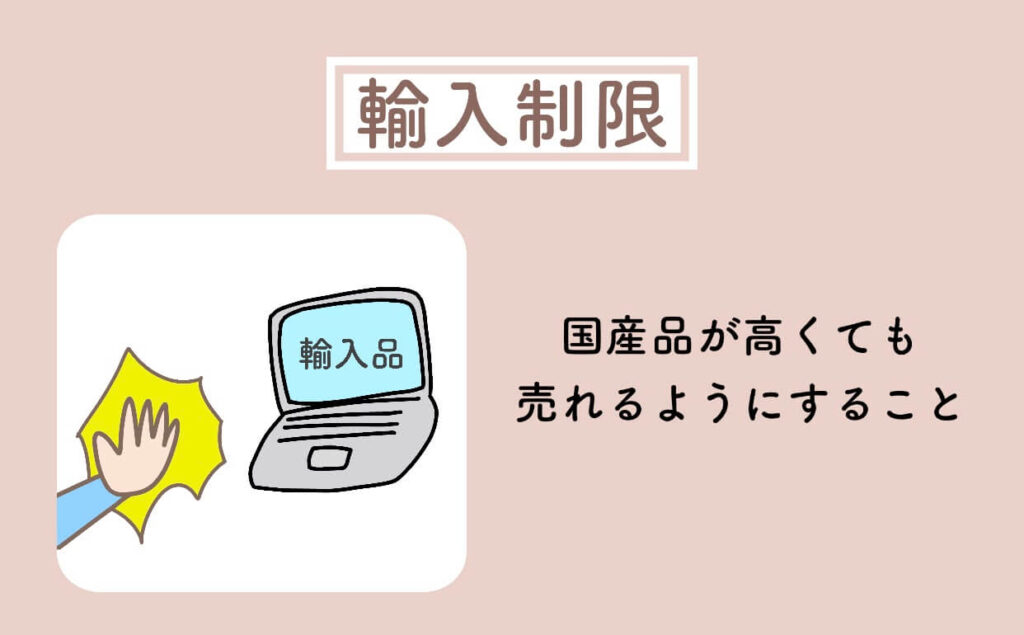

妥協案

輸入制限をすることは、幼稚産業を守ることができるというメリットがあります

一方で、お客さんにとっては、高い国産品を買う必要があるので、デメリットがあります。

輸入制限とは、国産品が高くても売れるようにすることです

保護された企業・産業にとっては、輸入制限は、嬉しいことです

しかし、お客さんにとっては、モノが高くなるので悲しいです

輸入制限をすると、安い海外の商品が買えなくなってしまうのです

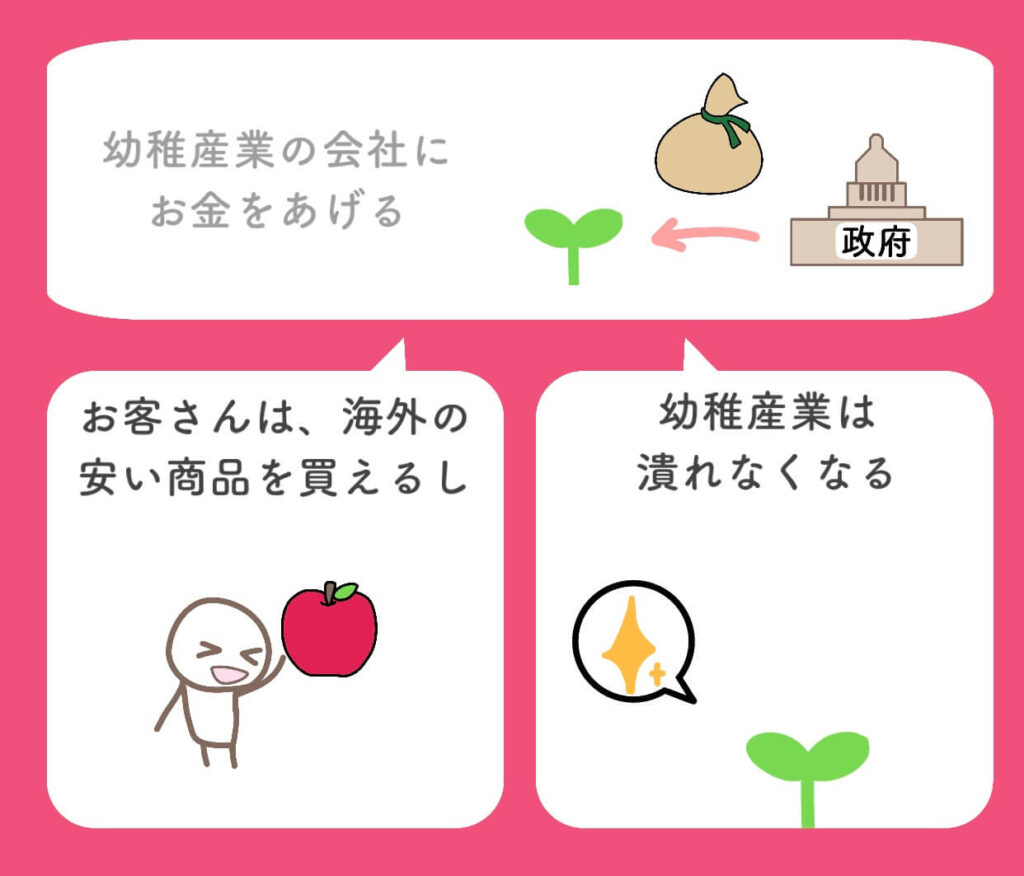

そのため、輸入制限をする以外の方法で、幼稚産業を育てることができたら、もっと良いです

例えば、幼稚産業の会社に、お金をあげたら、会社が潰れなくなります。

この方法であれば、お客さんは、海外の安い商品を買えるし、国内の幼稚産業は潰れなくなります。

保護貿易の問題点

最後に、「そもそも保護貿易をする必要があるのか」という意見について見ていきます。

本当に成長するのか?

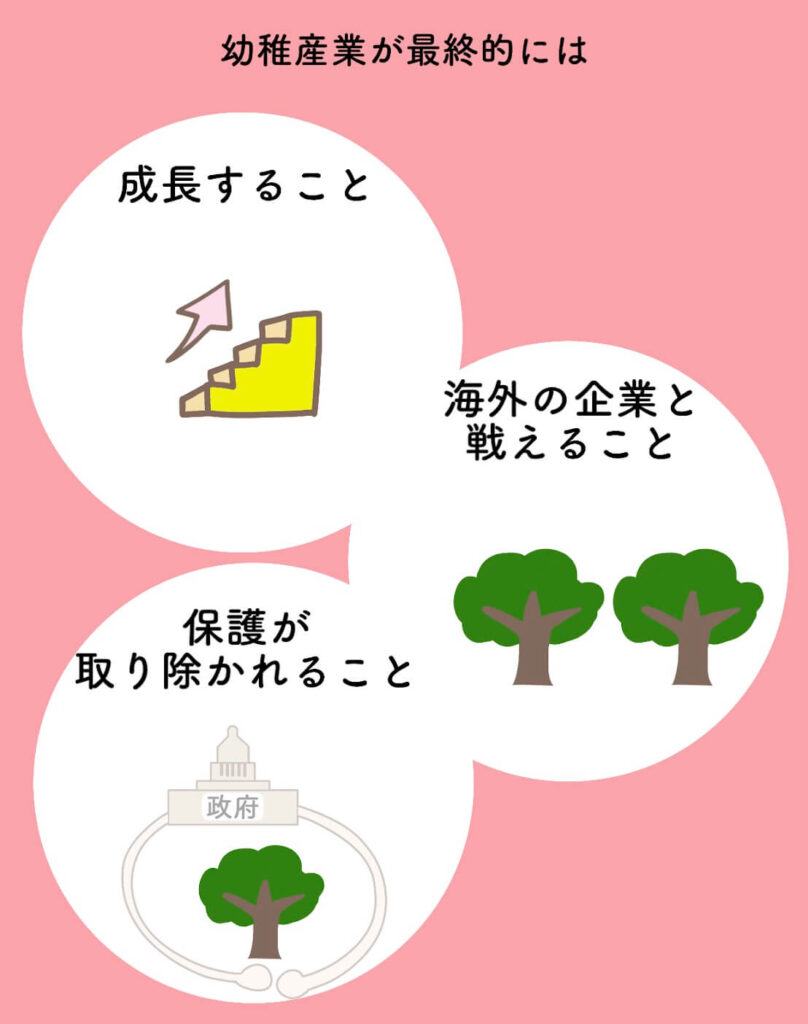

幼稚産業は、ちゃんと成長するのなら、守る価値があるかもしれません。

将来を正確に予測することは、難しいです。

幼稚産業が将来、ちゃんと成長するかどうかは、あまり予測できないのです。

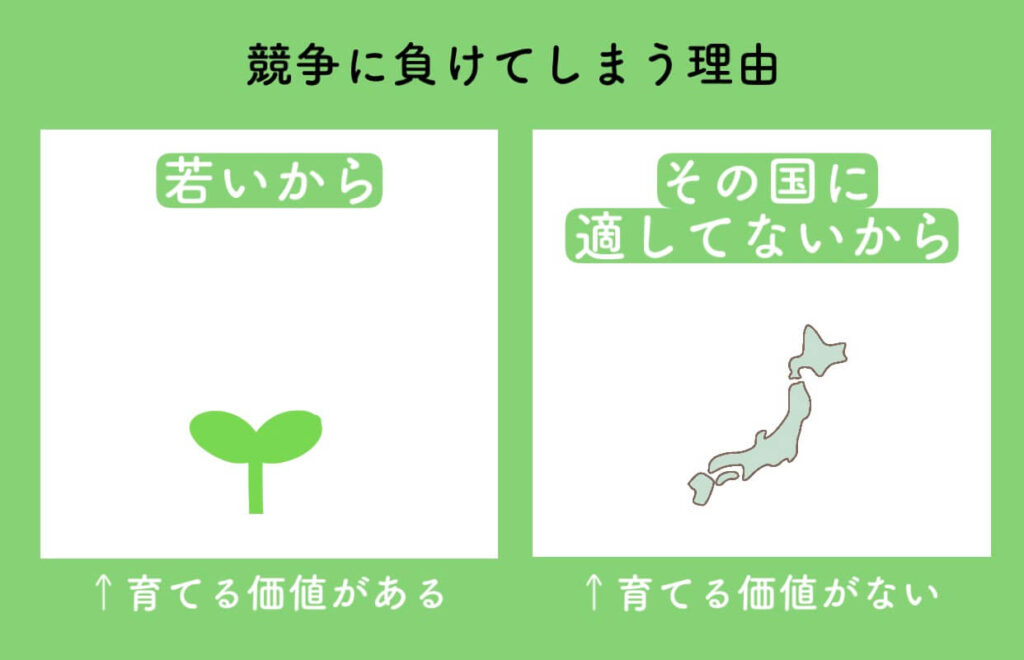

また、その産業が小さいのは、後出しだからなのでしょうか?

それとも、もともとその国に適していないからなのでしょうか?

その産業が育った後に、国に利益をもたらしてくれるのであれば、育てる価値があります。

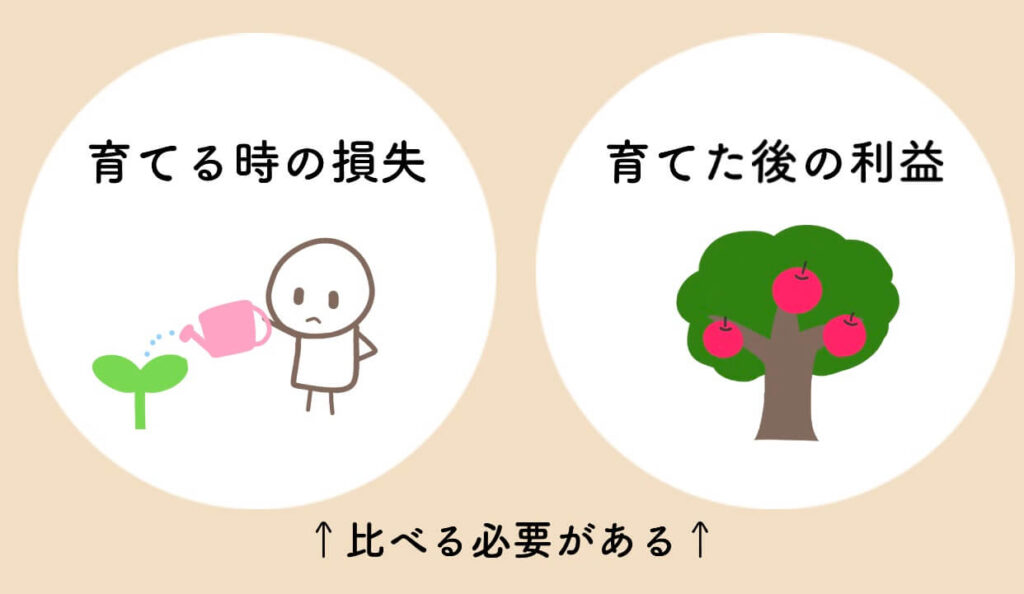

育てる時の損失を上回るほどの、利益を成長した後に生み出すのかを、予想する必要があるのです。

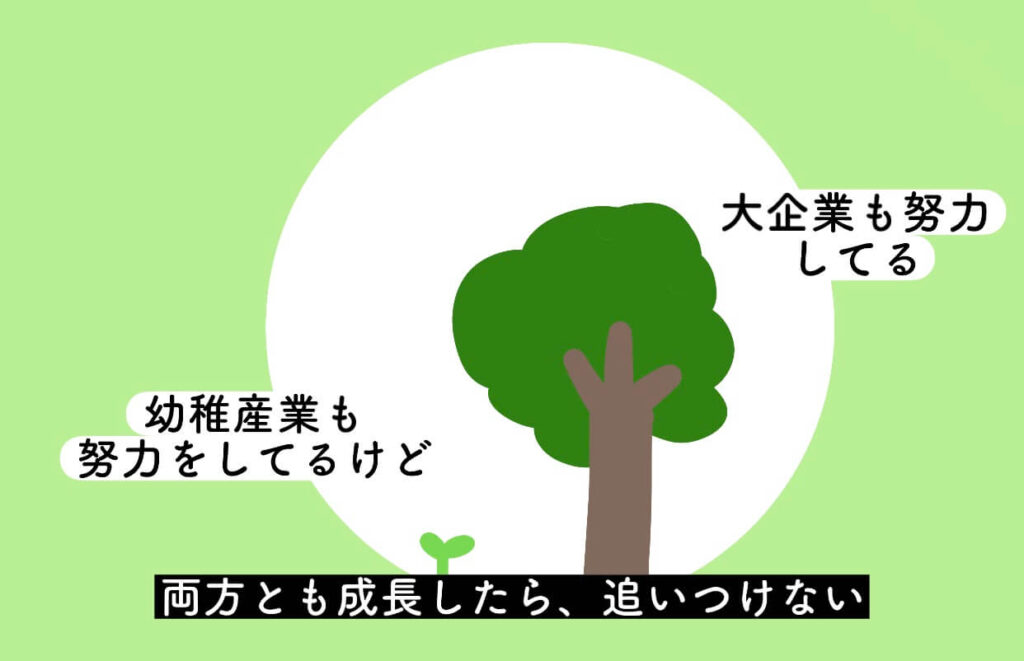

それに、幼稚産業も成長していますが、それと同時に大企業も成長しています。

両方とも成長したら、追いつけないのです。

産業の過保護になってないか?

産業の過保護になってないか?という問題もあります。

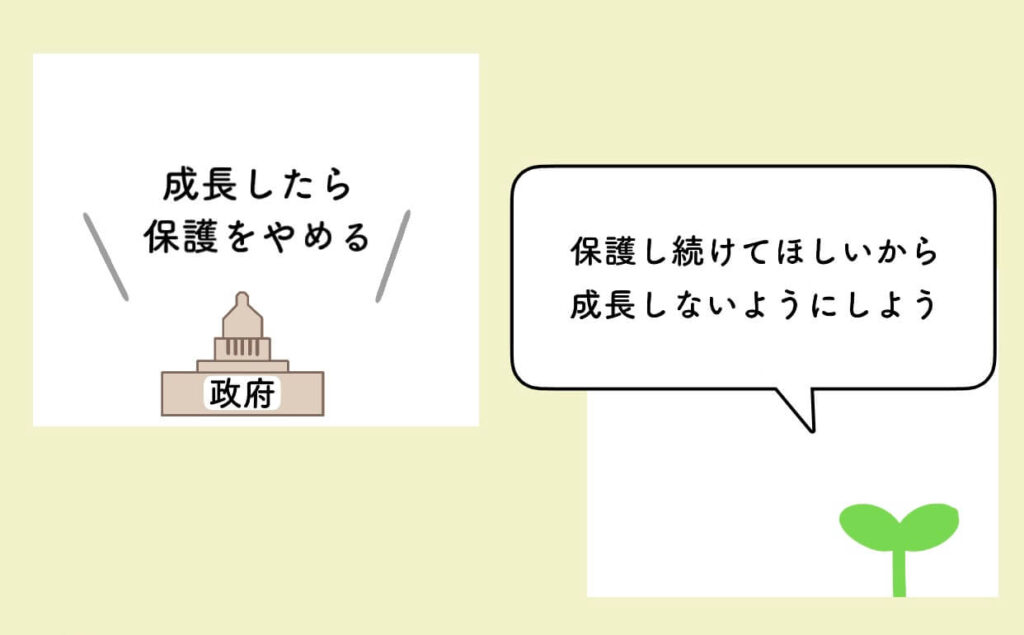

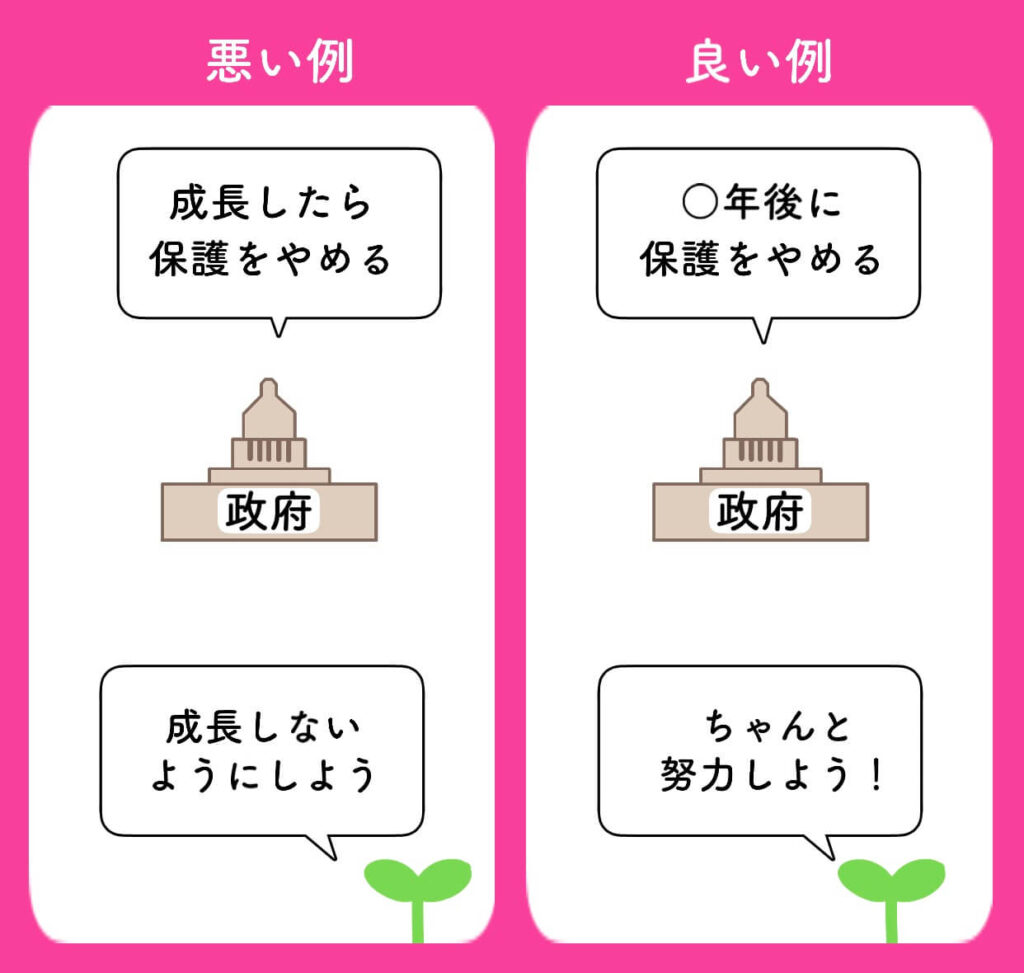

産業が育つまでは政府は保護し続けることになっています。

そのため、努力すれば成長できるのに、あえて努力しないということが起きるかもしれません。

これが「過保護」という状態です。

「成長したら保護をやめる」ではなくて「○年後に保護をやめる」というやり方にしないと、自立できないのです。

産業が成長して、保護を取り除いたタイミングで、海外との競争に負けてしまう可能性もあります。

また、産業が大きくなると、政府の関係者と友達になる人たちもいるかもしれません。

そうなると、政府としても、保護をやめにくいのです。

既得権益のためじゃないのか?

また、保護をすることが、既得権益なんじゃないか、という議論もあります。

保護をしてもらったら、楽に稼げます。

楽に稼ぎたいから、保護貿易をしたいという悪い人が、世の中にいるかもしれないのです。

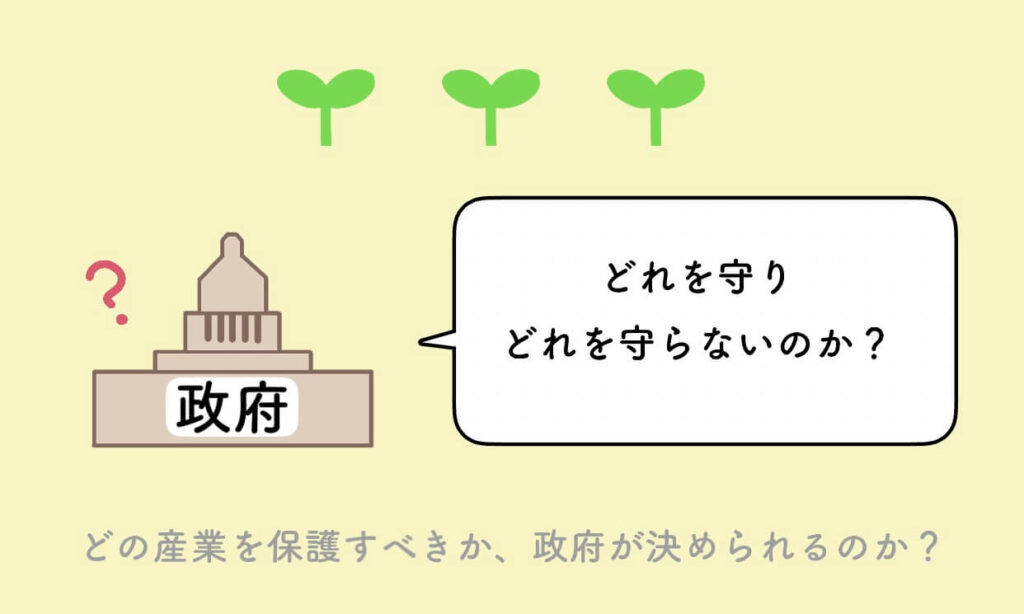

また、幼稚産業保護論は、保護する産業を政府が決めなければなりません。

しかし、どの産業を保護したらいいか、政府が決めるのは、難しいことかもしれません。

中間財貿易

また、輸入制限は、自国を苦しめるという考え方もあります

現在では、中間財貿易が増えています。

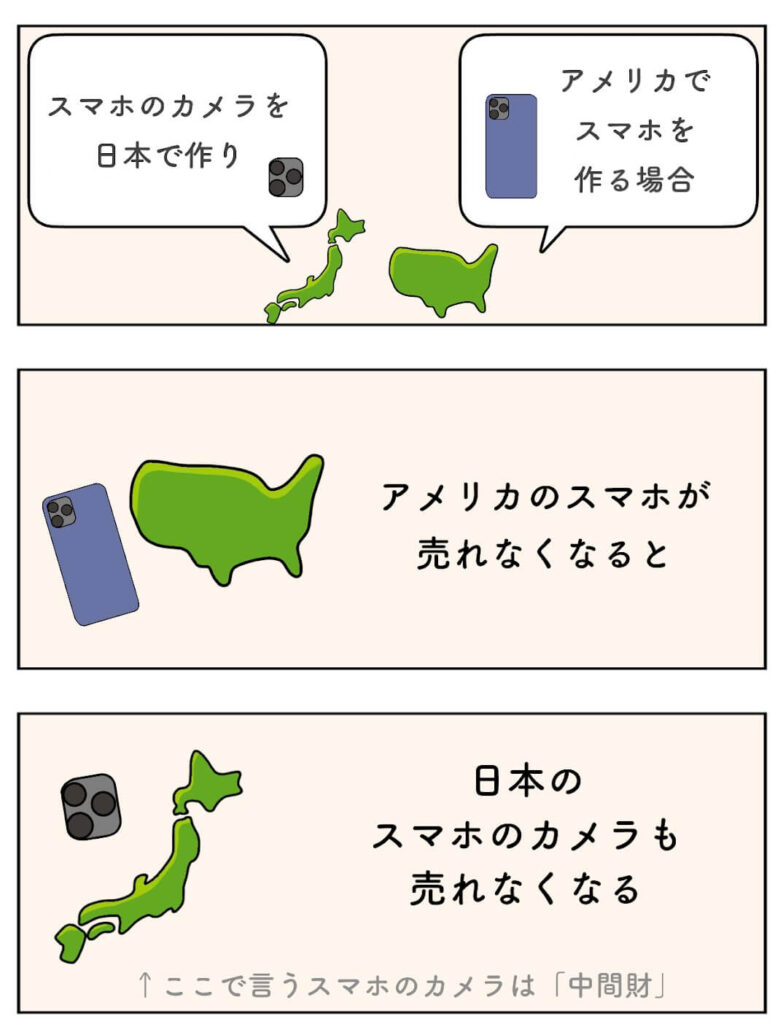

例えば、日本でスマホのカメラをつくり、それをアメリカに輸出して、アメリカでスマホを作っていたりします。

この時、スマホ屋さんが儲かったら、アメリカだけが儲かる感じがしますが

実は、カメラを作った日本人も儲かっているのです。