有効需要

有効需要とは、お金を払ってくれるお客さんのことです。

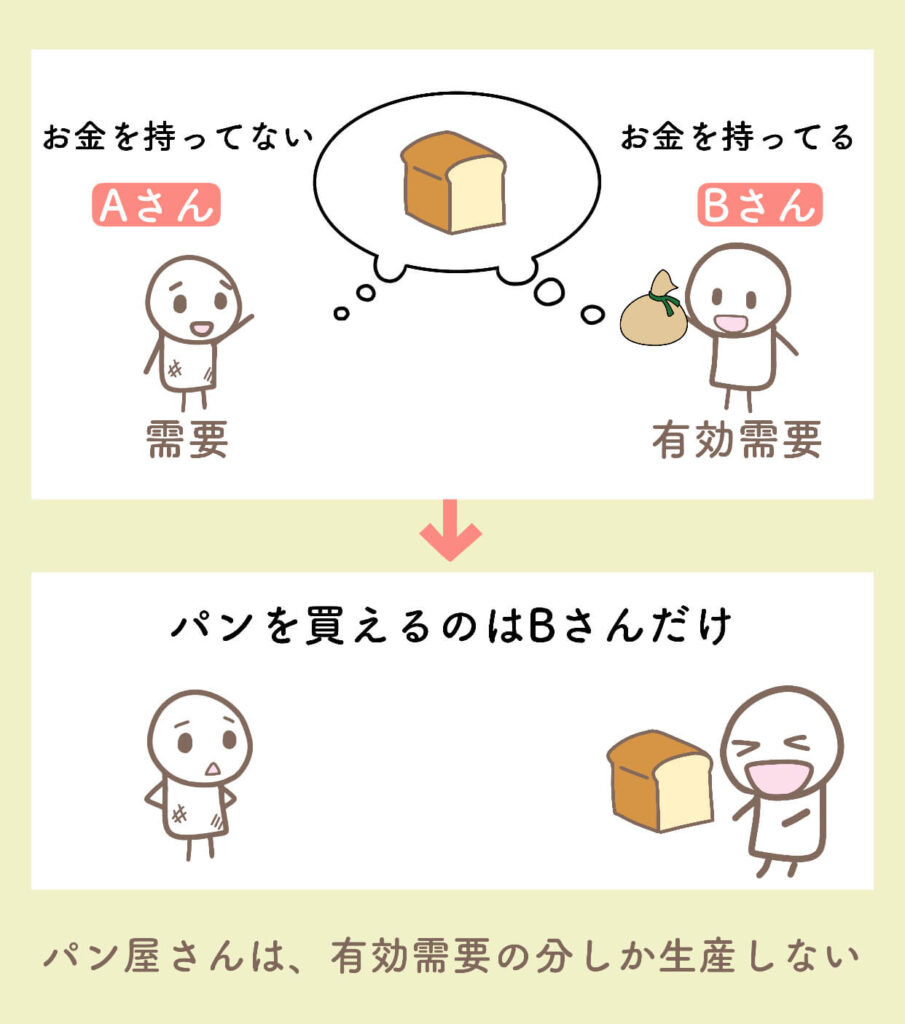

ケインズは、「欲しい」という気持ちは、2種類あると考えました。

「需要」と「有効需要」です。

需要は、「欲しい」という状態です。

しかし、その人がお金を持ってるかどうかは分かりません。

有効需要とは、「欲しい」という気持ちと、「お金」がある状態です。

景気を良くするためには「欲しい」という需要だけではなくて、有効需要が必要です。

例えば、お店で作られているパンは、お金を持ってる人のためだけに作られます。

お金を持ってない人のために、パンは作られません。

パン屋は、有効需要の分しか、パンを作りません。

なぜなら、お金を持ってない人に、パンを売れないからです。

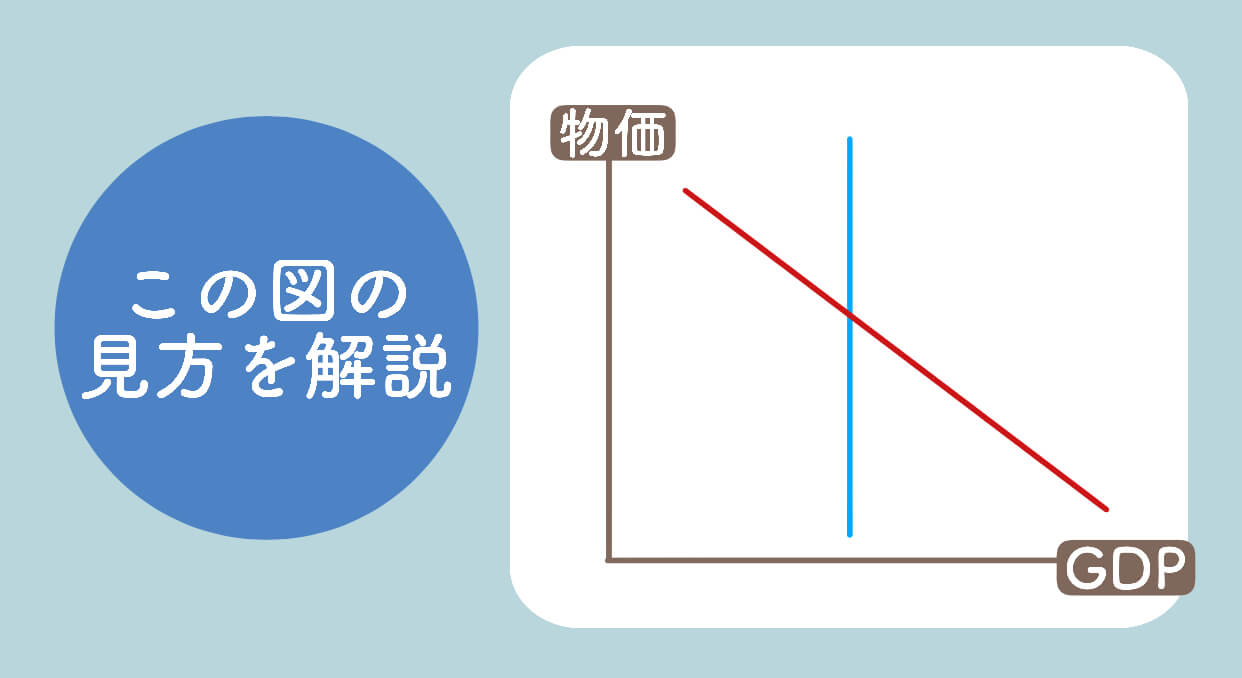

総需要と総供給

総需要とは「全部の需要」と言うことです。

ちなみに、ケインズ経済学以降では「需要」と「有効需要」は、同じ意味で使います。

国の需要をぜんぶ合わせたものを「総需要」と言います。

一方で、国の供給をぜんぶ合わせたものを「総供給」と言います。

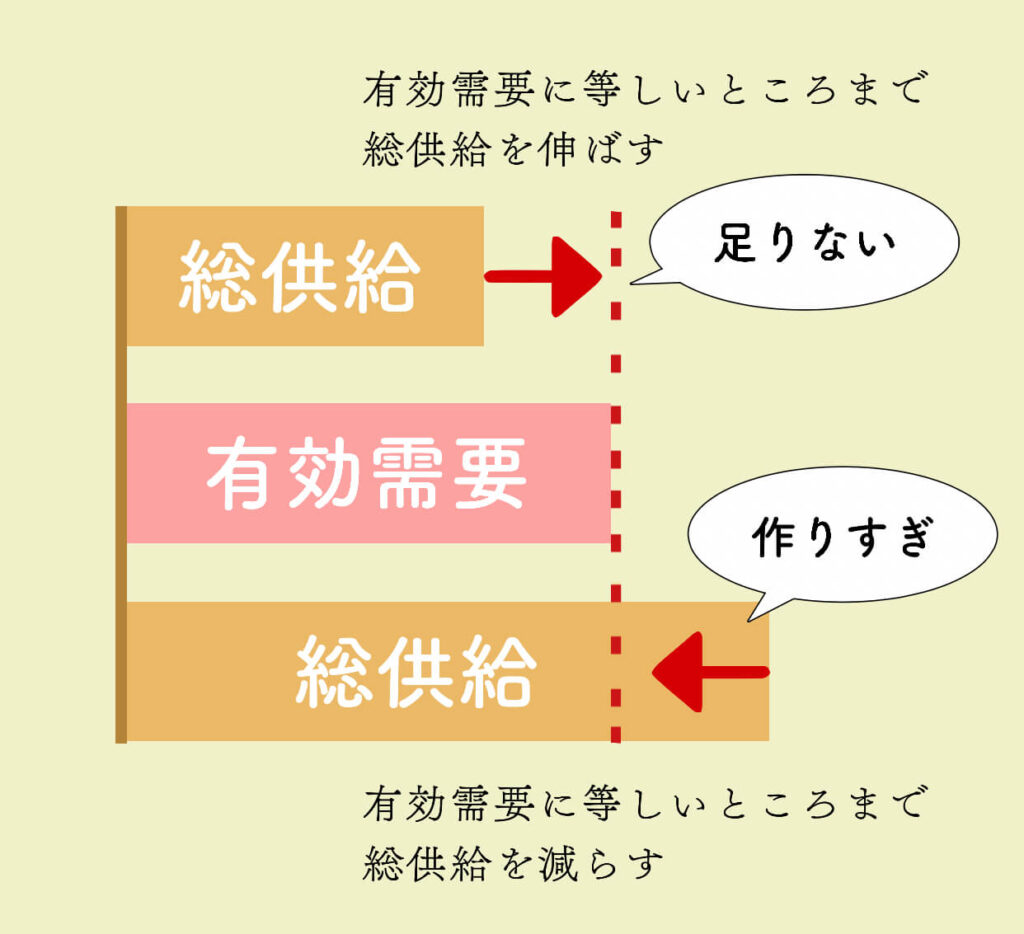

総供給は、有効需要に合わせて調節されます。

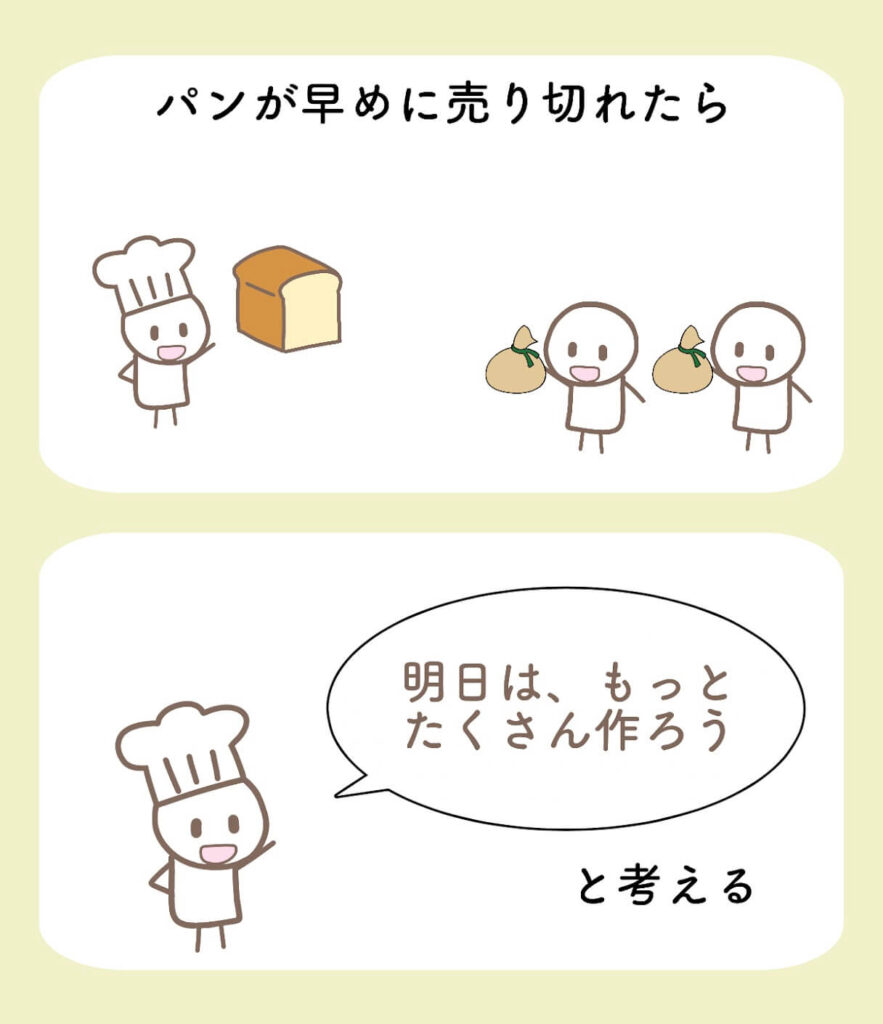

例えばパン屋さんがパンを売っていたとします。

パン屋さんにたくさんのお客さんが来て、パンが午前中に売り切れてしまったとします。

そしたら、次の日には、もっとたくさんのパンを作ろうと考えます。

総供給が少ない時は、有効需要に等しいところまで、総供給を伸ばします。

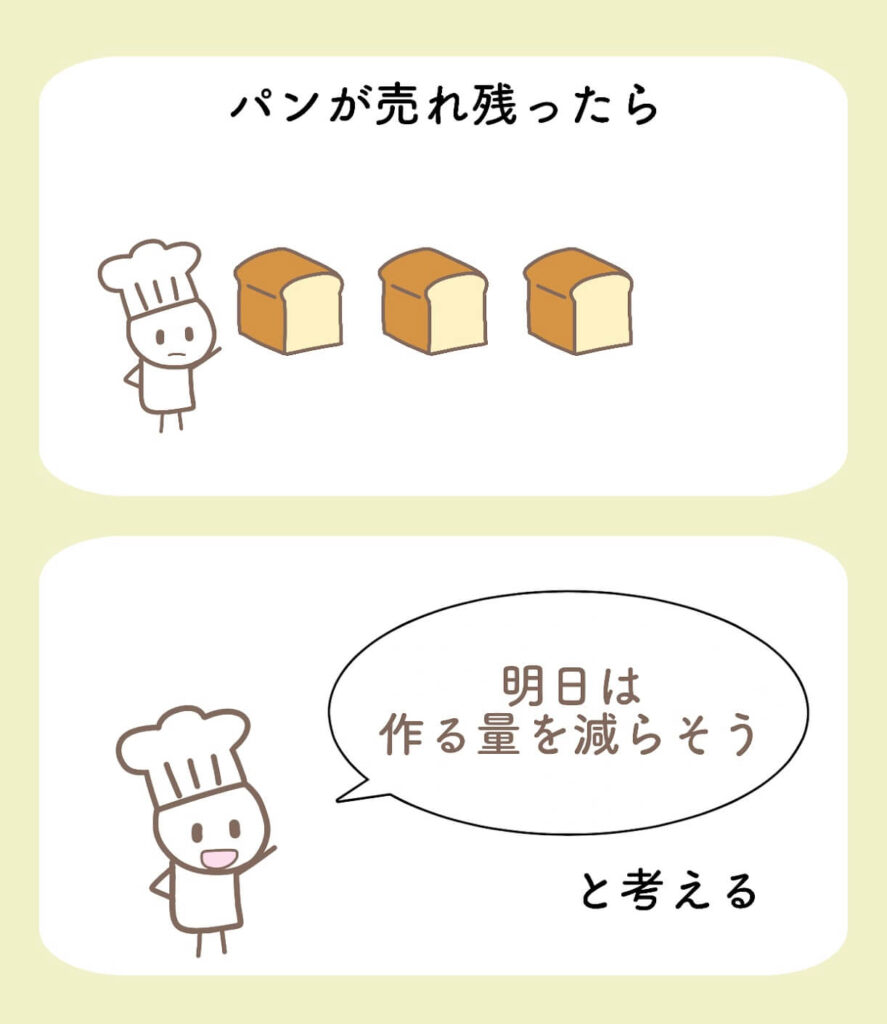

そして、次の日に、パンを売ってみたら、思ったよりお客さんが少なくて、パンが売れ残ったとします。

そしたら、次の日はパンを作る量を減らそうと考えます。

総供給が多すぎる時は、有効需要に等しいところまで、総供給を減らします。

足りなかったら増やして、多すぎたら減らします。

このように、総供給は、有効需要に合わせて調節されます。

お店は、売れる分しか作りません。

買ってくれる人がいるから、パン屋はパンを作ります。

買ってくれる人がいるから、供給が増えるのです。

言い換えると、需要が供給を作るということです。

買ってくれる人が増えれば、パンの供給(作る数)も増えます。

買ってくれる人が増えたら、お店も増えますし、お店で働く人も増えます。

経済発展のためには、有効需要を増やすことが重要なのです。

国民の給料を増やすべき

ケインズは「国民の給料を減らしてはいけない」という考え方をしています。

当時はみんな貧しくて、パンが買えない人がいました。

ほしいのにお金がなくて買えないのです。

「欲しい」という気持ちだけがあっても、お金がなければ買えないので、意味がありません。

そこでケインズは「有効需要を大きくするべきだ」と考えました。

有効需要を大きくするべきだということは「欲しい」という気持ちだけではなくて、国民がお金を持ってる必要があるということです。

だから、国民がお金を持っている必要があります。

なので、国民の給料を増やすべきだと考えました。

有効需要の原理で伝えたいことは、「国民がお金を持っていることが大事」ということです。

ケインズは「人々の給料を下げてはいけない」と主張しました。

ケインズは失業者を助けたい

ケインズは、失業者を助けようと頑張りました。

失業者が多い理由は、商品が売れないからです。

そのため、失業者を減らすためには、商品が売れる状況を作る必要があります。

商品が売れれば、お店が儲かって、働く人にたくさん給料を与えることができます。

さらに、パンがたくさん売れる時は、パンを作る人を増やす必要があります。

そのため、新しく人を雇います。

「人を雇う」ということは「失業者が労働者になる」と言うことです。

失業者は雇われると、失業者じゃなくなります。

労働者になれば、給料が入って来るので、嬉しいです。

人を雇うお店が増えると、失業率が下がります。

ケインズは「人が働く場所を増やそう」と頑張りました。

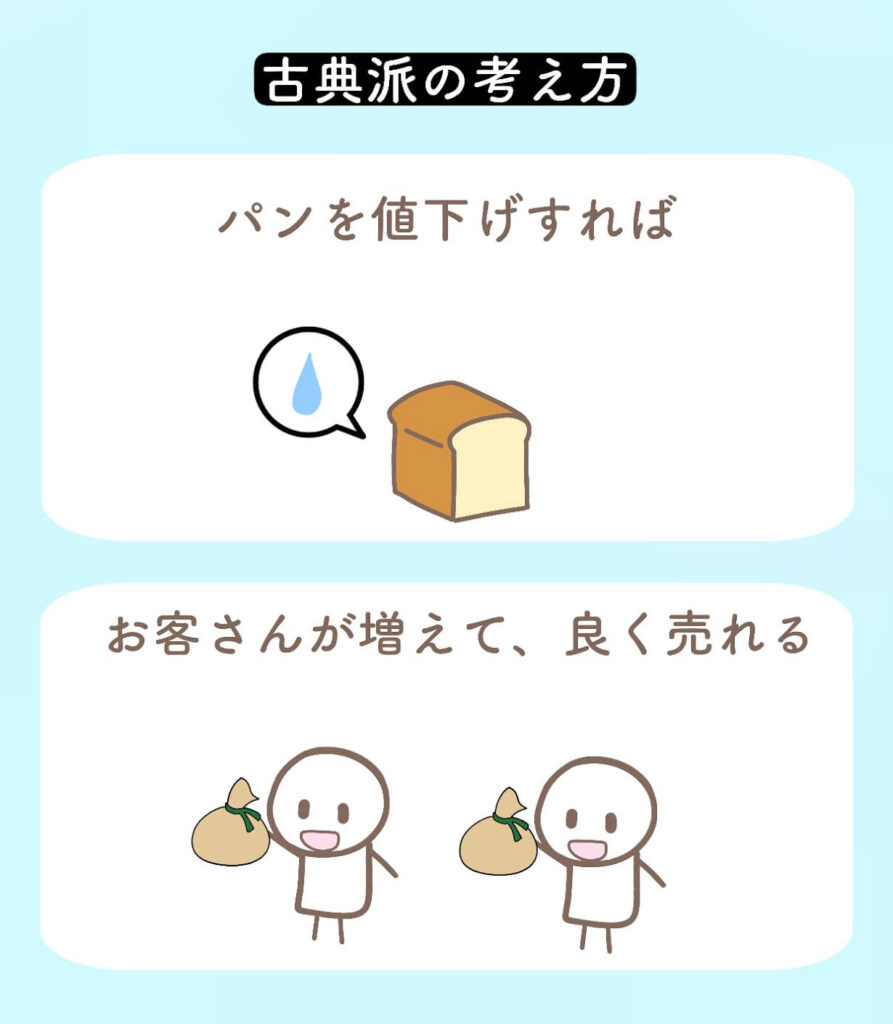

古典派とケインズの違い

ケインズより前の経済学者のことを古典派と言います。

「ケインズより古い人たち」という意味です。

古典派は「人々の給料はもっと下がるべきだ」と主張していました。

さらに、古典派は「商品を値下げすれば、お客さんは買い物をするようになる」と考えました。

パンが安ければ、パンがよく売れます。

そのため、パンを値下げすれば良いと考えられていました。

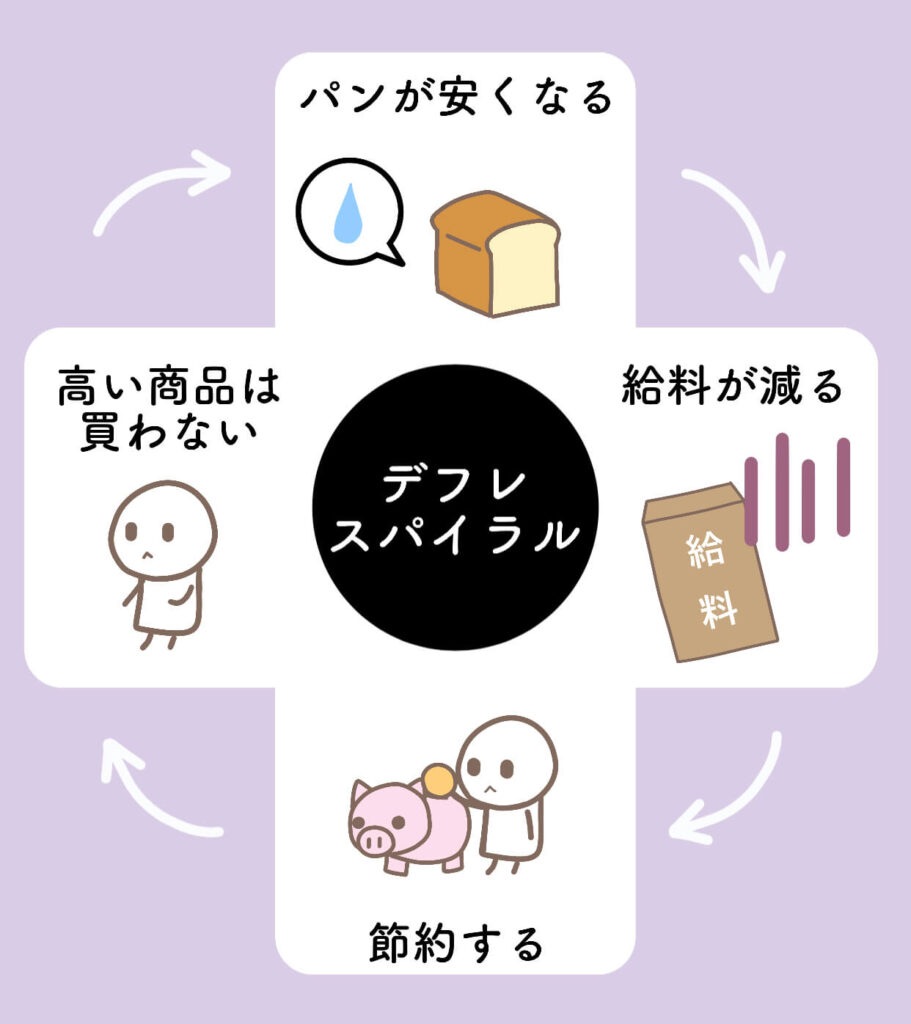

しかし、ケインズは、それに反対しました。

なぜなら、パンの値段を安くしてしまうと、パン屋さんは損をしてしまうからです。

たしかに、パンの売れる数は増えますが、利益が出にくくなってしまうのです。

パン屋の利益が下がれば、パン屋で働いてる人の給料が減ります。

給料が減ると、節約して生活しなければいけなくなります。

こうして、みんながどんどん貧しくなってしまうのです。

そこでケインズは、人々の給料は下げてはいけないと考えました。

ケインズは「パンを安くすること」以外の方法で、パン屋さんが儲かる方法を考えました。

そして、「お客さんは、お財布の中にお金がある時に買い物をする」と考えました。

国民がお金を持ってることが大切なのです。

景気を良くする方法

景気を良くする方法は、お金を持ってる国民を増やすことです。

つまり、国民がみんなお金持ちになれば、景気が良くなります。

国民がたくさん買い物をすれば、お店が儲かります。

儲かるお店が増えれば、景気が良くなります。

つまり、景気を良くするためには、お金を持ってる人を増やすことが大切です。

そこでケインズは「有効需要を増やすべきだ」と主張しました。

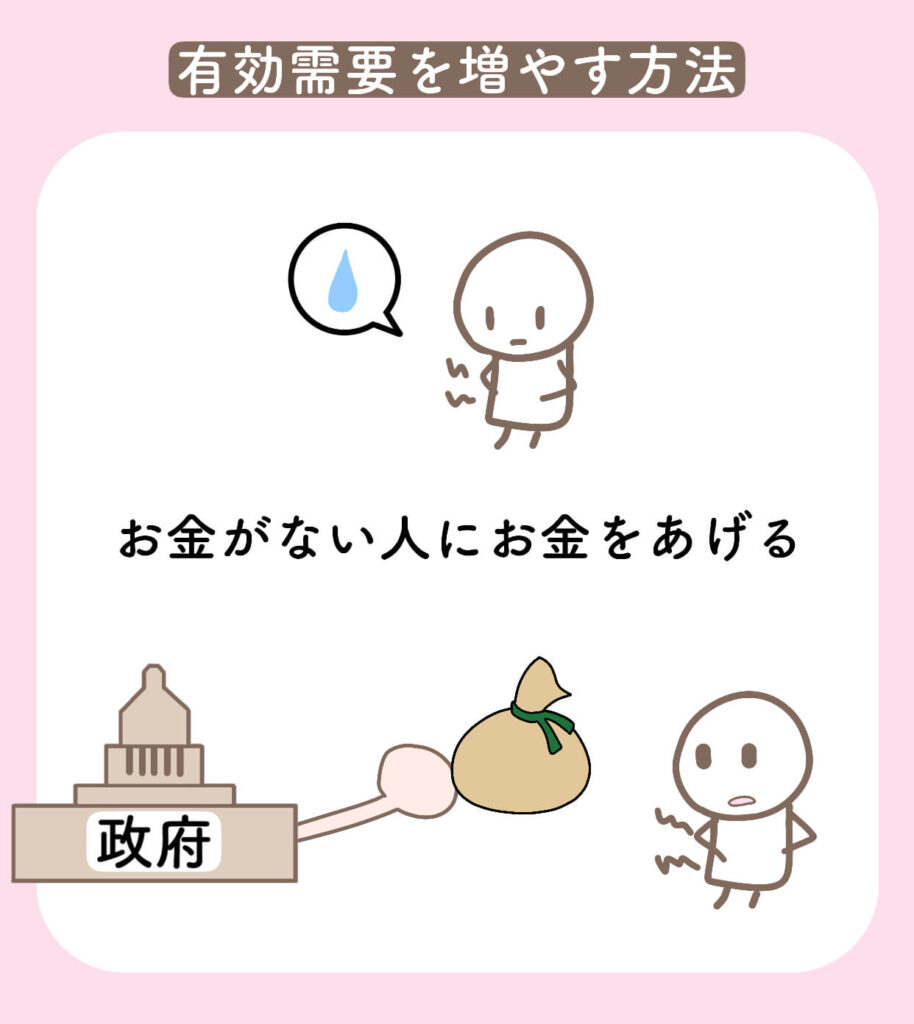

有効需要を増やす方法

それでは、どうやったら、有効需要を増やすことができるのでしょうか?

それは、お金がない人にお金をあげることです。

ケインズは、お金がない人にお金をあげるべきだと考えました。

これを「お金をバラまく」という言い方をする時もあります。

ケインズは、お金をバラまくべきだと主張しました。

お金をバラまく方法として、提案したのは、人に仕事を与えることです。

働けば、給料をもらいます。

給料をもらう人を増やすことで、有効需要を増やすことができます。

こうして、国民に仕事を与えて、給料を与えることで、国民が買い物できる状況を作りました。