「裁量的財政政策」と「伸縮的財政政策」は、よく同じ意味で使われますが、意味に違いはあるのでしょうか?

私が考えたことを、書いてみます。

結論からいうと、私の感想としては、「同じ意味で使うことが多い」と思います。

共通点

まず、「裁量的財政政策」と「伸縮的財政政策」の共通点についてです。

どちらも、景気を調節する政策という意味で使われます。

単語の意味

次に、「裁量的」と「伸縮」のそれぞれの意味や、具体的な使い方についてみてみます。

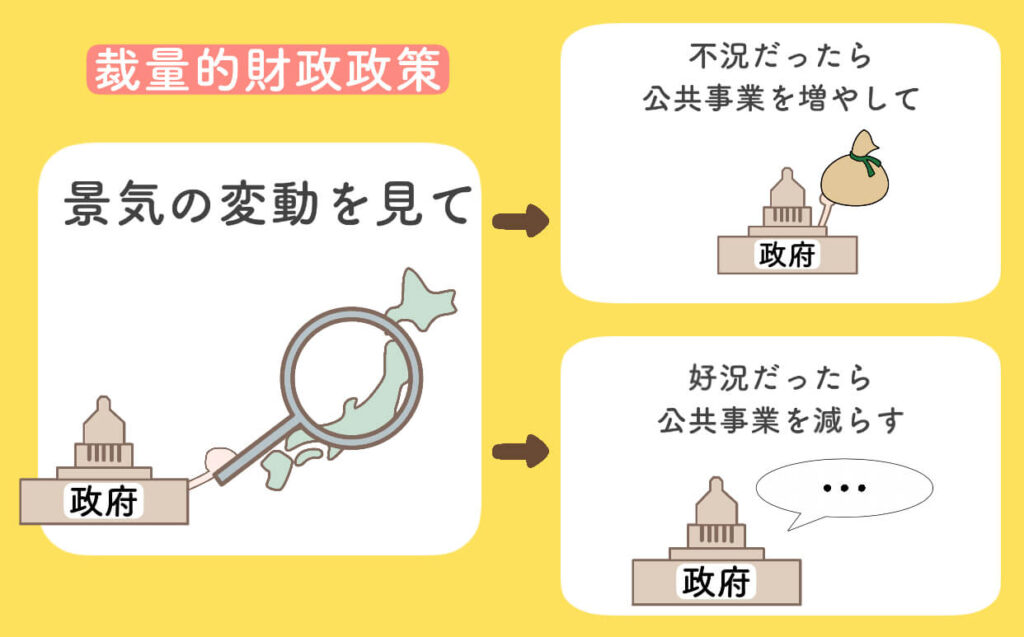

裁量的

裁量とは、その人自身の考えに基づき、物事を判断し決定することです。

例えば、「あなたの裁量に任せます」という言葉は、「あなたが自由に決めてください」という意味です。

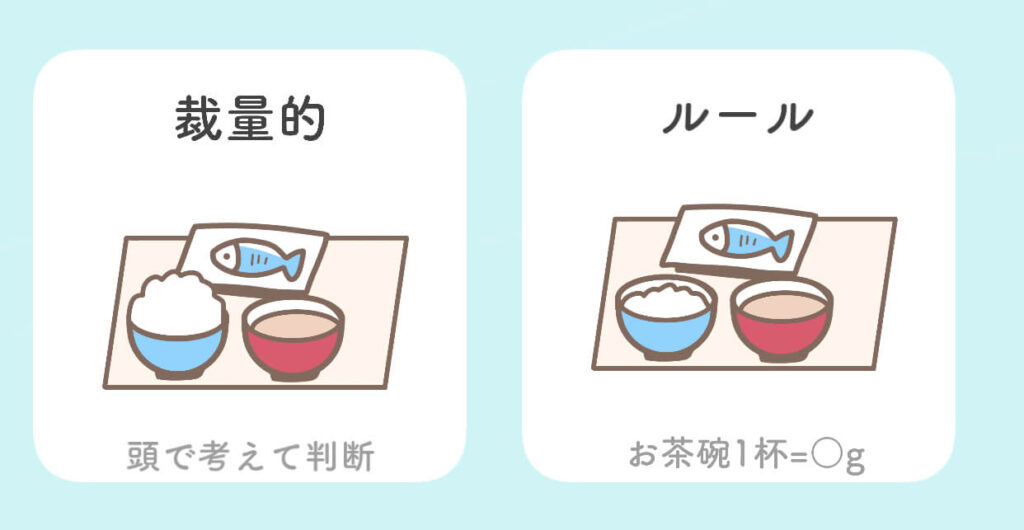

また、経済学では、「裁量」と「ルール」を対義語のように使います。

裁量があるというのは、ルールに従うのではなくて、自分の頭で考えて判断をする状態です。

例えば、食堂のおばちゃんが、裁量的であれば、おばちゃんの気分によって、定食の量が変わるかもしれません。

しかし、お茶碗1杯=○gなどのルールがしっかり決まっていれば、いつでも定食の量は同じです。

経済学では、誰が裁量権を持ってるのでしょうか?

それは、政府で働いている人です。

政府で働いている人が、景気を見て、政策を決めています。

そのため、政府の人が裁量権を持っています。

政府の人が、臨機応変に、その都度考えていこう、という考え方です。

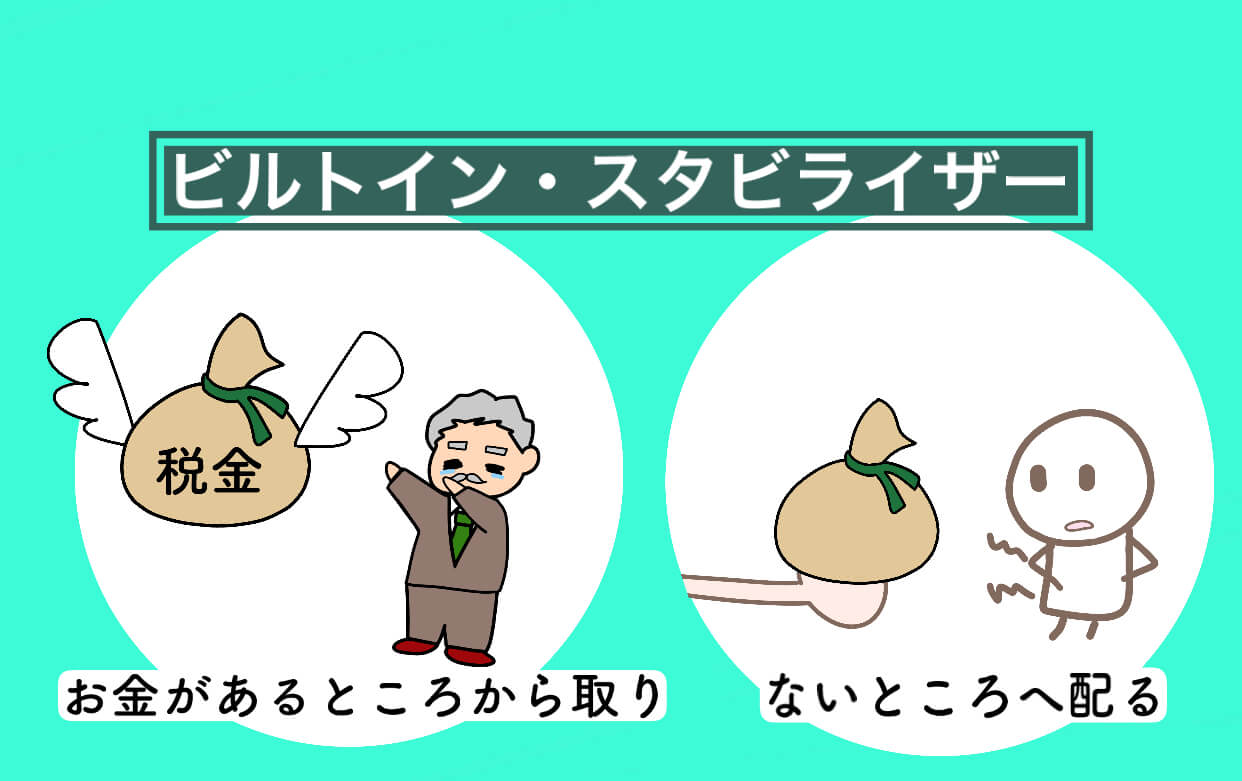

景気が良くなると、みんなの給料が増えます。

その時は、税金を増やして、みんなの給料がちょっと減るようにします。

また、景気が悪くなると、みんなの給料が減ります。

その時は、公共事業をして、みんなの給料が増えるようにします。

伸縮

次に「伸縮」についてです。

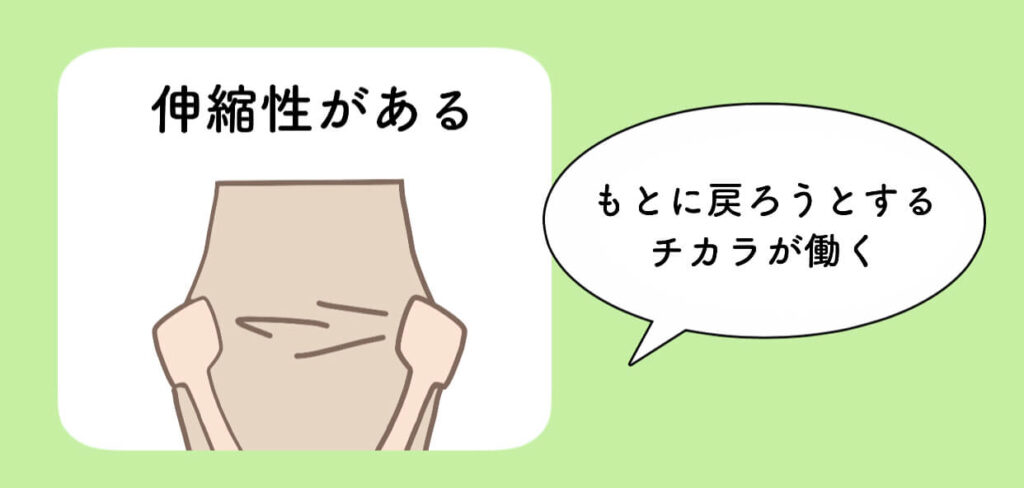

伸縮の意味は、伸びたり縮んだりするということです。

・この生地は伸縮性がある

・この枕は伸縮性がある

生地は、引っ張って伸ばそうとすると、逆に縮まろうとするチカラが働きます。

また、枕は、ギュッと小さくしようとすると、逆に大きくなろうとするチカラが働きます。

つまり、伸縮性があるものは「もとに戻ろうとするチカラ」があるのです。

それでは、経済学では、何が「伸縮」してるのでしょうか?

答えは、価格です。

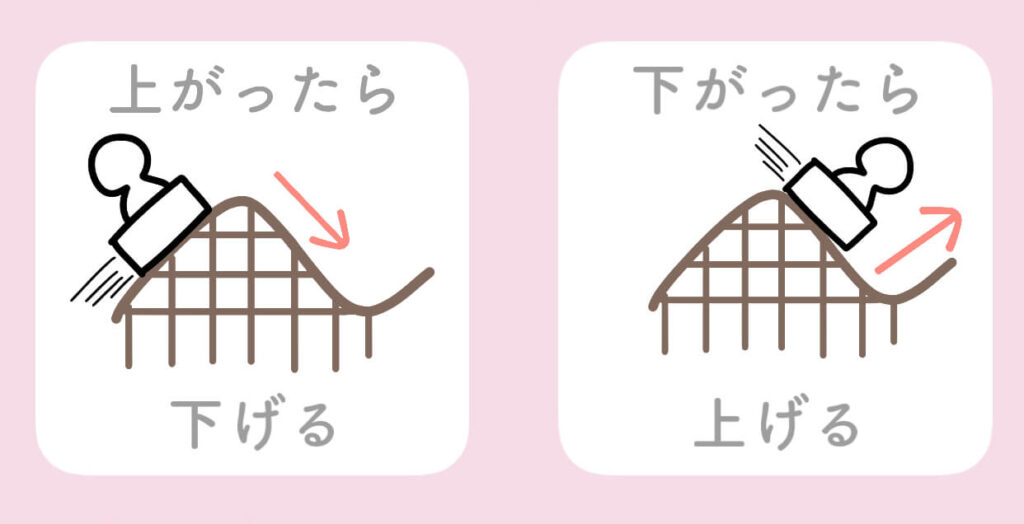

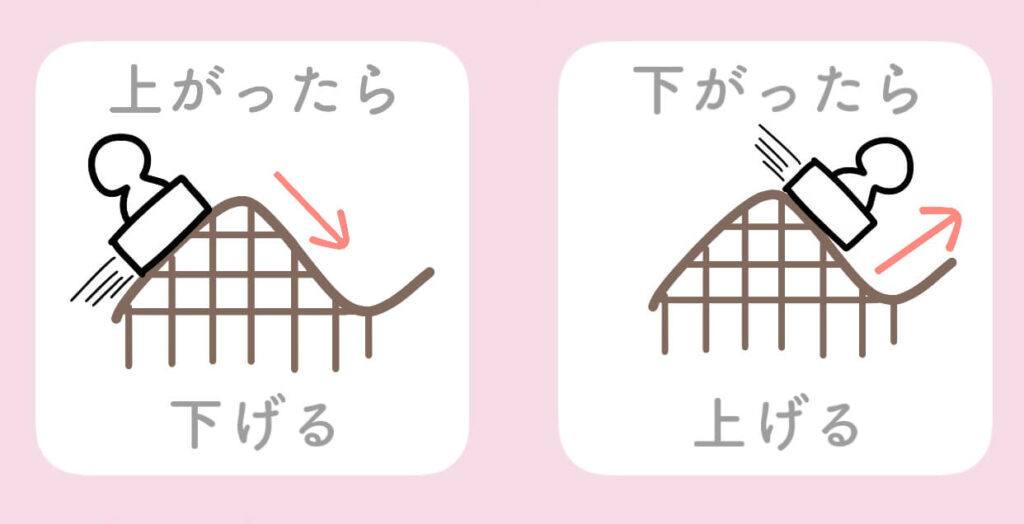

値段は、上がりすぎると下がります。

そして、下がりすぎると上がります。

メルカリで、モノを売ったら、人気なら、高くても売れるかもしれません。

高くても売れそうな時は、商品の値段を高くします。

しかし、値段が高すぎると、売れなくなります。

売れなかったら、値段を低くします。

このように、値段が低すぎたら、高くして、高すぎたら、低くするのです。

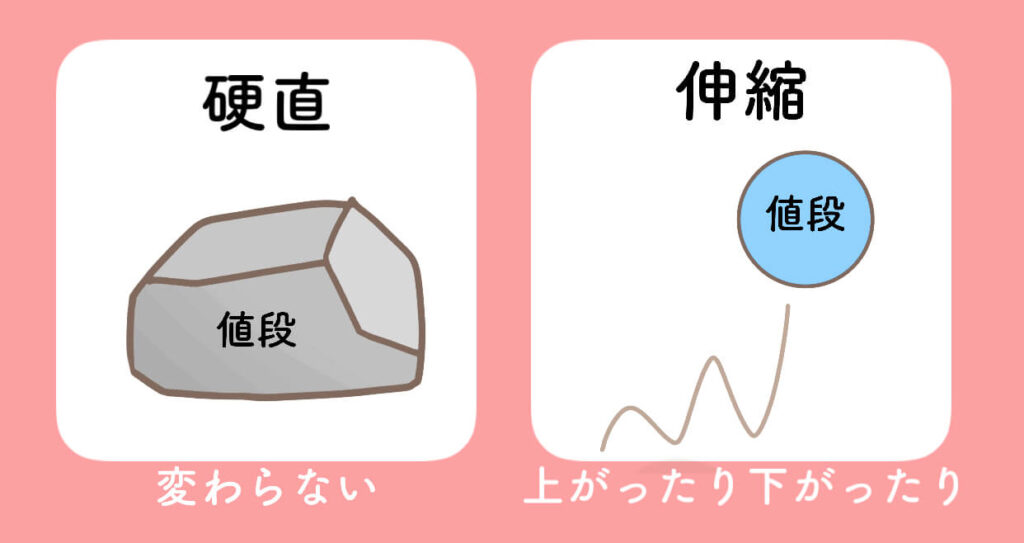

価格が上がったり下がったりする時、「価格は伸縮的である」と表現します。

逆に、価格が上がったり下がったりしない時「値段が硬直的である」と表現します。

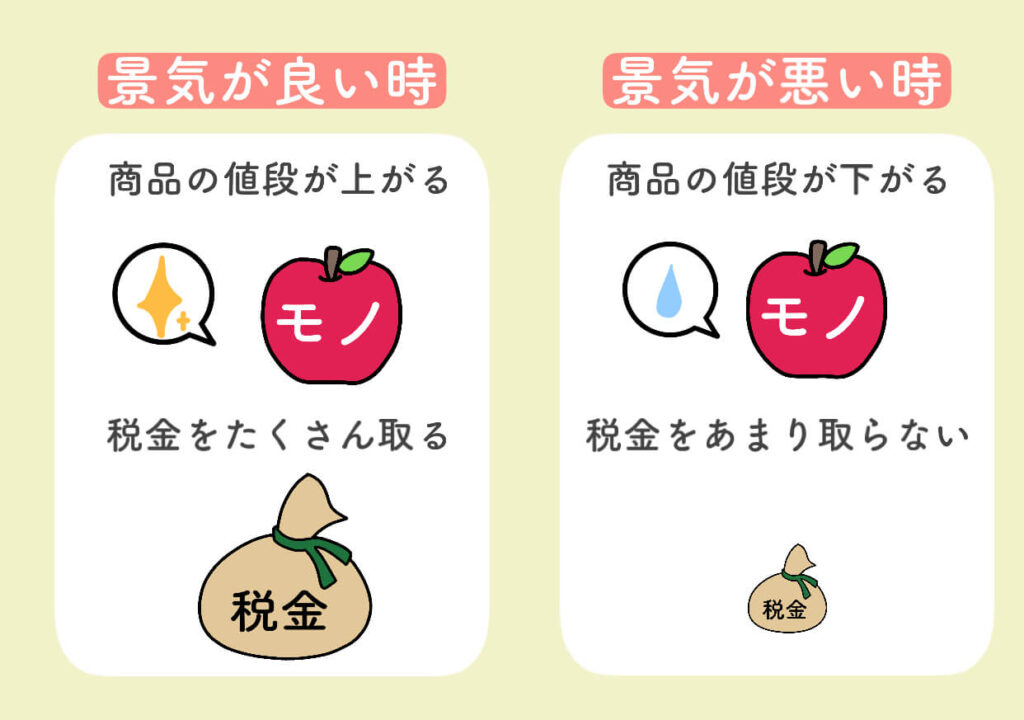

景気が良い時は、商品の値段が上がります。

そのため、景気が良い時は、税金をたくさんとります。

そして、景気が悪い時は、商品の値段は安くなります。

景気が悪くなったら、税金を減らします。

経済学での意味

それでは、経済学でいう「裁量的財政政策」と「伸縮的財政政策」は、どのような違いがあるのでしょうか?

私の意見では、この2つは、同じ意味で使われることが多いと思います。

なぜなら「裁量的財政政策」と「伸縮的財政政策」を、同じ意味として紹介してるサイトが多くあるからです。

どちらも、「ルール」の対義語として、使われています。

なので、同じ意味として捉えても、問題ないのではないかな、と考えています。