古典派

仕事がない人のことを「失業者」と言います。

古典派の時代は、失業者は3つのタイプに分かれていました。

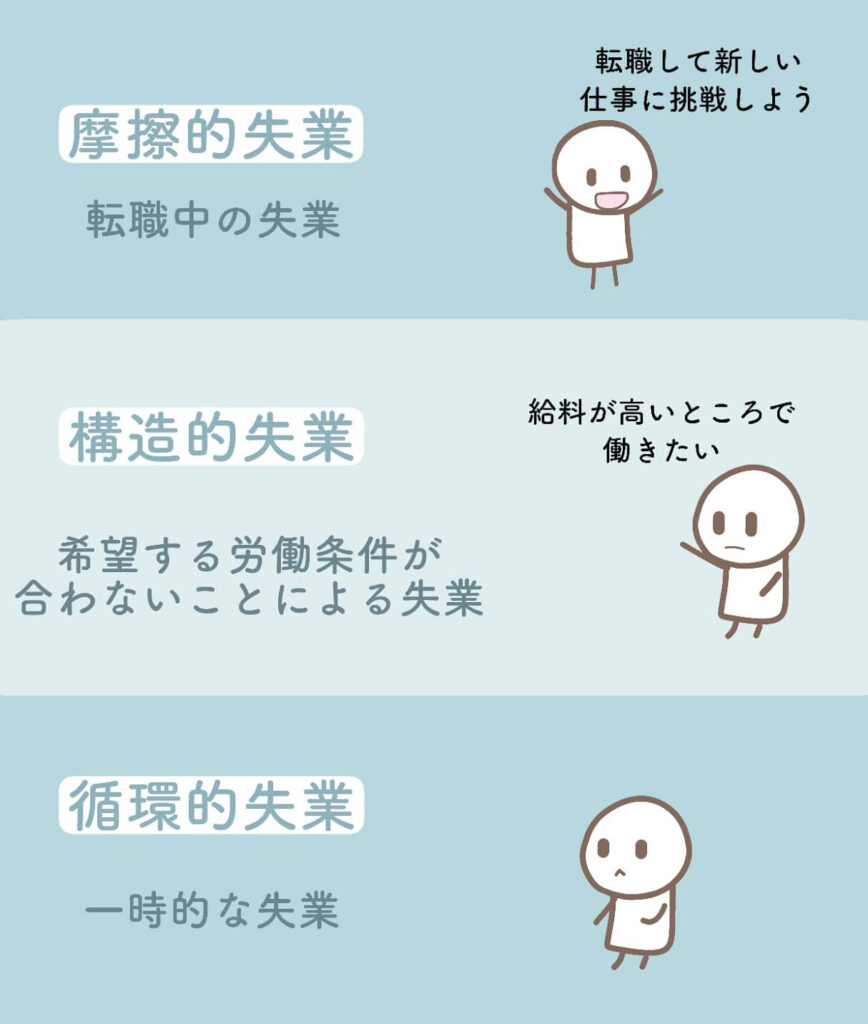

【摩擦的失業】

転職する時に、退職してから新しい職を探す間は、労働者は失業します。この転職中の失業のことを、摩擦的失業といいます。

【構造的失業】

企業が求めるスキルや、求職者が希望する労働条件などが合わないことによって、労働者が失業することがあります。これは、構造的失業と呼ばれます。

【循環的失業】

景気循環による労働需給の不一致による失業のことを循環的失業と呼びます。一時的に失業しますが、需要と供給は、自然と一致されるようになっているため、このような失業者は、景気が良くなれば、再び就職できるようになると考えられています。

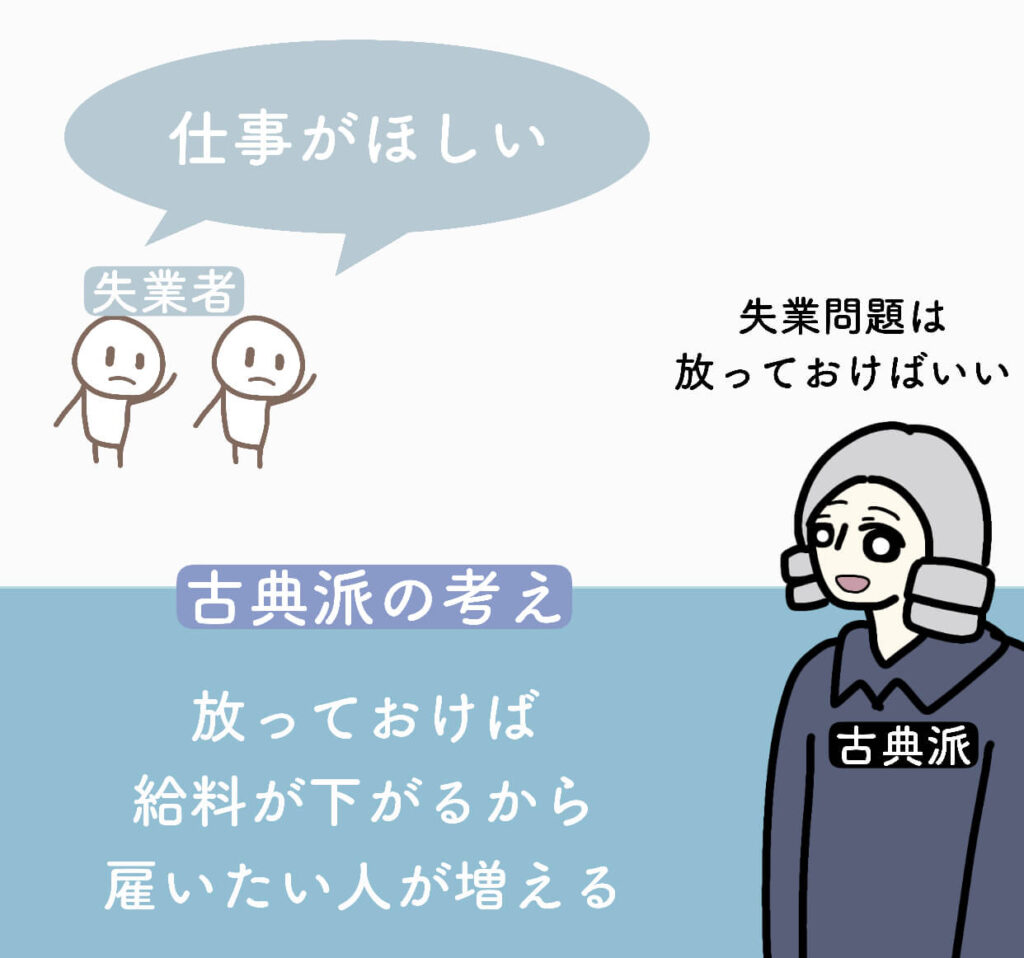

古典派は「働きたくても働けない人はいない」と考えました。

その理由は、需要と供給は自然と調整されると考えていたからです。

給料の金額が下がれば、雇いたい人が増えます。

不況の時は、給料の金額がどんどん下がっていくので、放っておいても、いつの間にか失業問題が解決すると考えられていました。

労働市場における需要とは、雇いたい人たちです。

一方で、供給とは、働きたい人です。

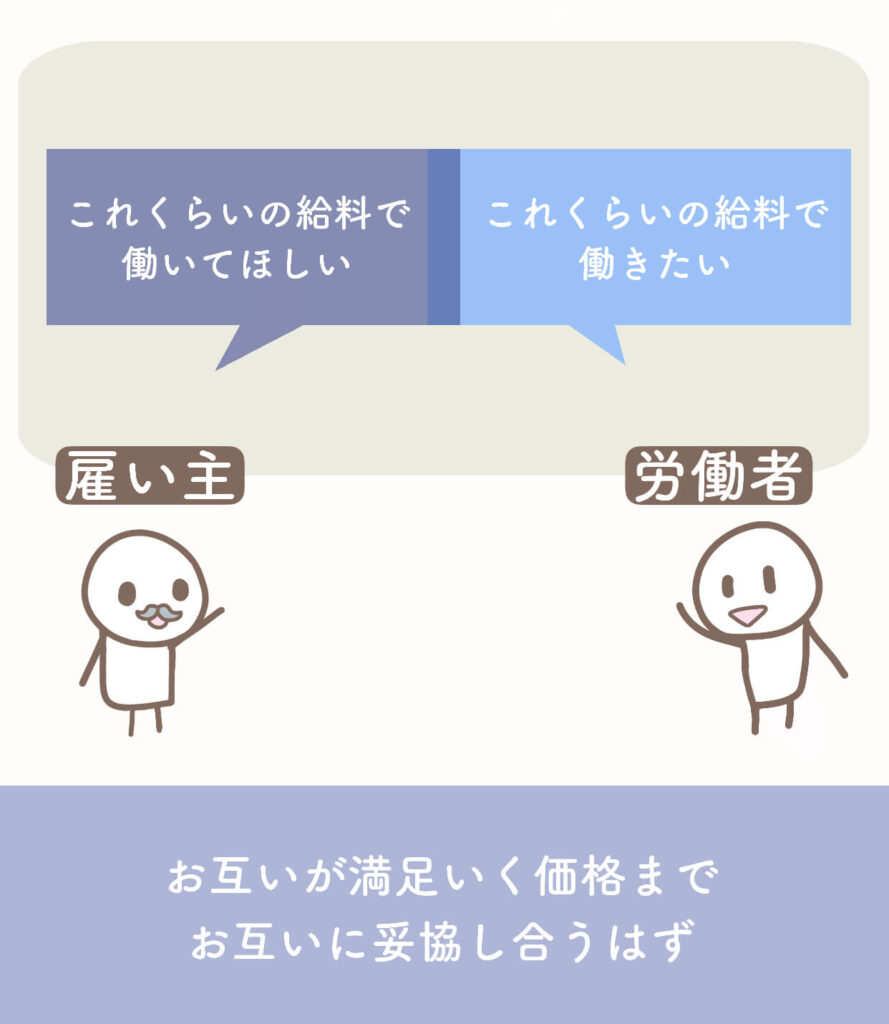

就職する時は、それぞれが希望の給料を提案して、交渉します。

雇い主と労働者が交渉したら、2人とも納得のいく給料になるはずです。

しかし、これは時代によって、雇い主に有利な金額になったり、労働者に有利な金額になったりと、変化します。

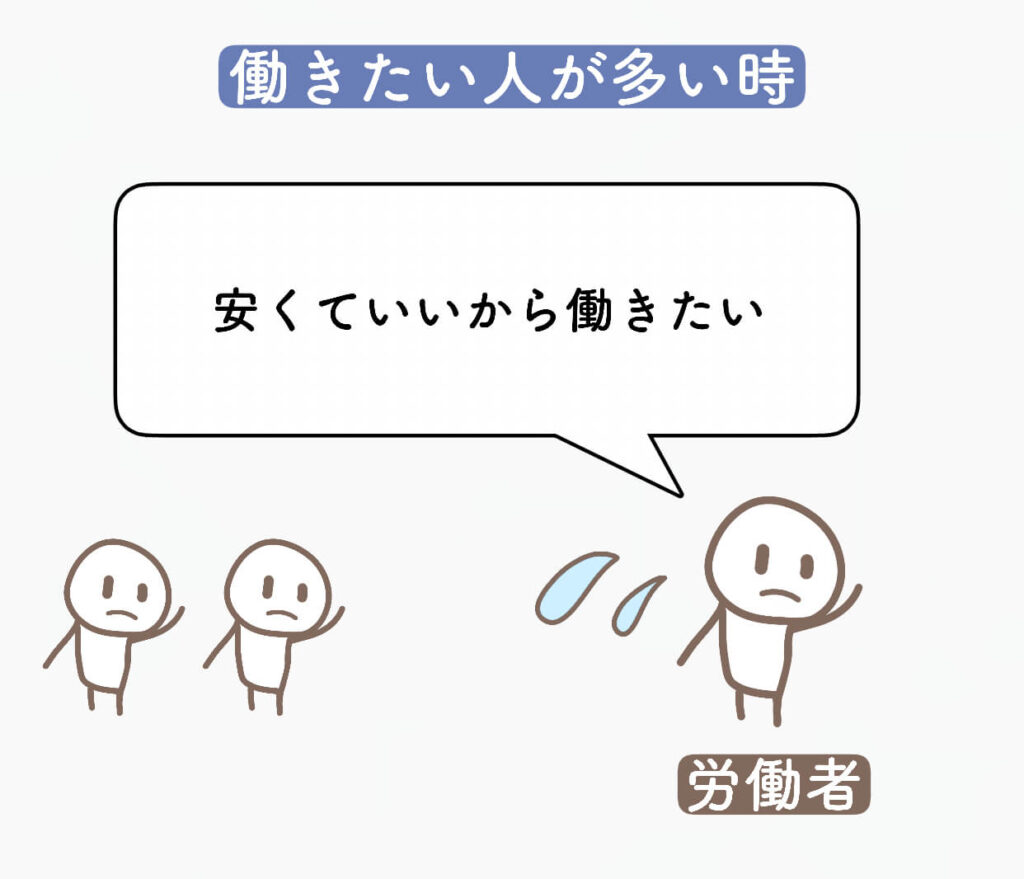

例えば、働きたい人が多い時は、給料は低くなりがちです。

なぜなら、代わりの労働者はいくらでもいるからです。

人は、働いて給料をもらわないと生きていけません。

そのため、切羽詰まってる時は「給料が安くてもいいから」と言って、どうにか仕事を得ようとします。

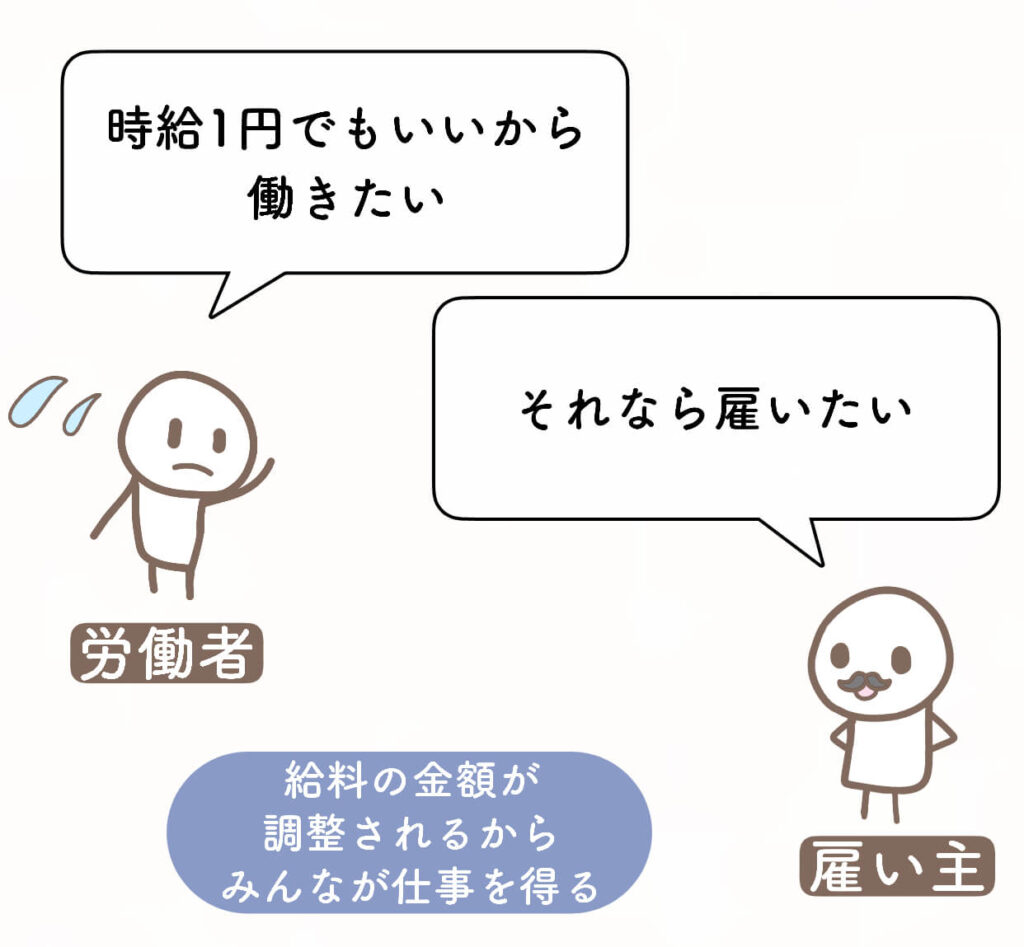

労働の供給(働きたい人)が多すぎる時は、給料が低くなります。

このように、金額は調整されるので「放っておけば、みんなが働ける」と古典派は考えました。

雇い主は、できるだけ安く人を雇いたいと考えています。

そのため、給料がどんどん下がれば、やがて雇いたい人が増えるはずなのです。

失業者はみんな自発的失業者

古典派は、失業があるとすれば、それは本人が望んで「働きたくない」と主張しているからだと考えました。

低い給料に満足できずに、働かないということです。

より給料の高い仕事を探して、自分の意思で働かないのだと、古典派は考えていました。

働きたくないから、働かない失業のことを「自発的失業」と言います。

労働者が高い給料を希望しているせいで、仕事が見つからず、失業者が生まれる状態ということです。

ケインズ

ケインズは、自分より古い人たちのことを「古典派」と呼びました。

そして「古典派は間違っている」と主張しました。

ケインズの主張は「失業者は働きたいと考えている」ということです。

ケインズは、働きたくても働けない人がいると考えました。

働きたくても働けない人のことを「非自発的失業」と呼びます。

ケインズは「失業者は、働きたいと考えているだろう」と主張しました。

ケインズのいた時代は、失業率は25%でした。

4人に1人が失業者だったのです。

彼らは、自ら望んで失業しているわけではありませんでした。

運が悪くて、仕事を得られなかったのです。

ケインズは「需要と供給は自然と調整されるわけではない」と主張しました。

「需要と供給が自然と調整される」という言葉の意味は「失業者が多いときは、賃金が低くなる」ということです。

しかし、ケインズは「賃金は下げてはいけないし、下がらない」と主張しました。

その理由は「どれだけ安くてもいいから働きたい」という人はいないからです。

みんな、最低でも生活費をまかなえる程度の給料が必要です。

そのため、給料は下がりづらいです。

これを「賃金の下方硬直性」と言います。

失業問題は、放っておいても、解決しません。

そのため、ケインズは、政府が失業者を助けるべきだと主張しました。