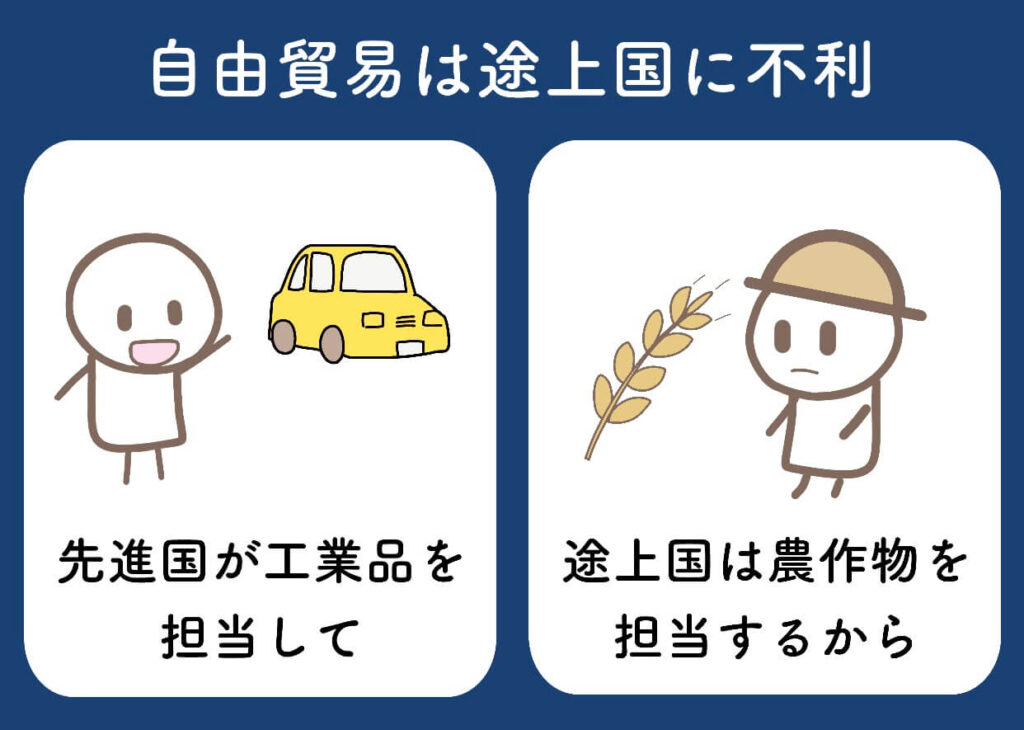

自由貿易に反対する人は「自由貿易は、産業が育っている先進国だけが得をして、逆に途上国が損をする」と主張することがあります。

しかし、自由貿易は、途上国にも利益をもたらすと考えることもできます。

その理由を紹介します。

自由貿易反対派

自由貿易に反対する人の意見としては「自由貿易は、勝ち組が得をして、負け組が損をする」という考え方があります。

例えば、お金持ちの国は、機械化が進んでいるので、自動車などを担当します。

そして、貧しい国は、機械化が進んでないので、農作物を担当することになるかもしれません。

そうすると、途上国の工業化が進まない、という理論です。

自由貿易賛成派

アビジット・V・バナジーとエステル・デュフロは、自由貿易は、途上国にもメリットがあると考えました。

例えば、手織りのカーペットと、ロボットが製造する自動車を考えてみます。

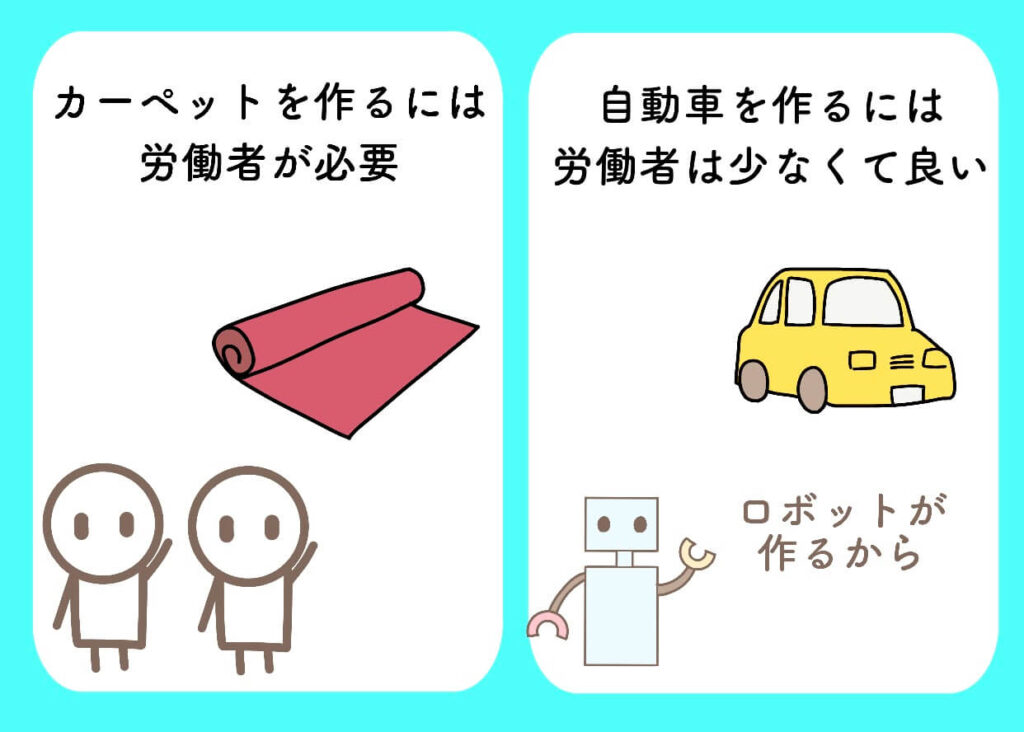

カーペットは、車に比べて、より多くの労働力を必要とします。

車は、カーペットに比べて、労働力はあまり必要ではありません。

どちらの国もカーペットも車も作る技術を持っていたとしても、役割分担した方がいいのです。

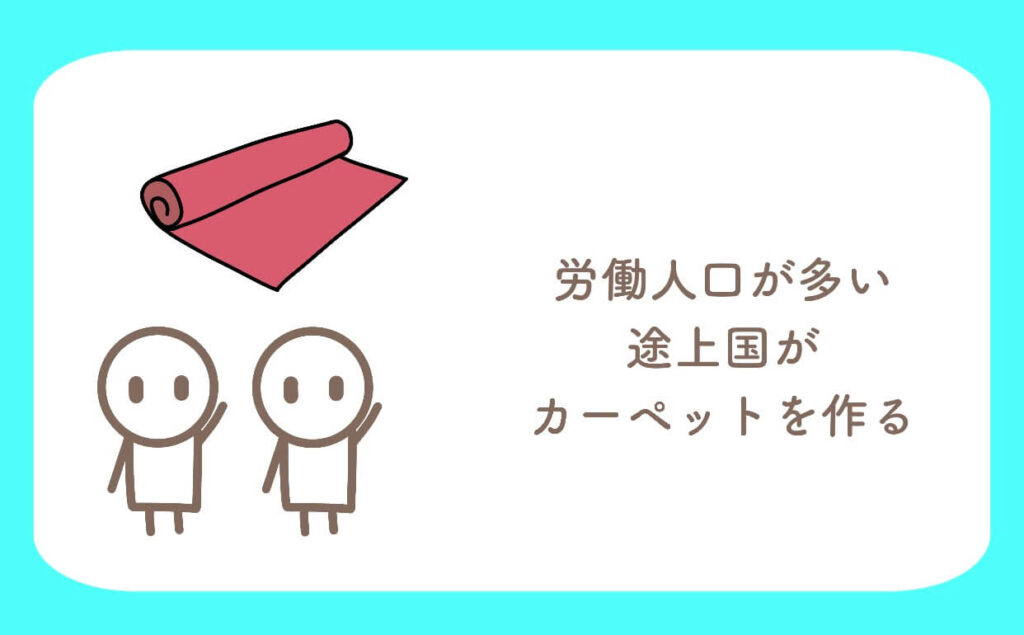

なぜなら、労働人口が多い国が、カーペットを作った方がいいからです。

そうなれば、貿易が行われてない時と比べて、貿易を行われている時の方が、途上国で労働需要が拡大します。

途上国で、たくさんの労働者が必要になるのです。

労働力がたくさん必要なカーペットの生産に集中すると、その国では、労働者の雇用が増えます。

そして、その国の賃金が上昇するはずなのです。

一方で、日本のような労働者が少ない国では、手織りのカーペットを作ろうとするのは、効率が悪いです。

そのため、途上国から、手織りのカーペットを輸入します。

そうしたら、途上国ではより多くの労働力が必要とされるため、これは、途上国にもメリットがあるのです。

自由貿易に対する各国の意見

アメリカは、近年、自由貿易をしないようになってきています。

一方で、中国やインドは、貿易によって、成長を遂げています。

特に中国は、現在は輸出大国となり、アメリカから、経済大国ナンバーワンの座を奪おうをしています。

アメリカの国内では、貿易を減らすために関税を引き上げるべきだと考える人もいます。

そもそも自由貿易は、本当に「みんなにとって」メリットがあるものなのでしょうか?

歴史を見ていきます。

リカードの理論

自由貿易をすると、全体としてメリットがあると考えたのは、リカードです。

リカードは、比較優位という考え方を主張しました。

比較優位とは「どの国も相対的に自分が得意とすることをやると全体的にメリットがある」という考え方です。

各国が他国に比べて効率よく作れるものに集中するべきだという考え方です。

例えば、イギリスでは、ブドウが育たないので、イギリスはワインを作れません。

ただ、イギリスはウィスキーを作ることができます。

一方、フランスはワインを作れるけど、ウィスキーを作れません。

それなら、フランスは、ワインを作ってイギリスに輸出し、イギリスは、ウィスキーを作ってフランスに輸出するべきです。

貿易をすると、お互いに、自分の得意なものに特化します。

そのため、貿易が行われている地域では、収入の合計が増えるのです。

そして、貿易で利益を上げた「勝ち組」の利益合計は、損した「負け組」の損失合計を必ず上回るということです。

比較優位

ここまでは、話はシンプルです。

では、一国の国が、何でも上手く作れるとしたら、どうなるのでしょうか?

今では、中国が一人勝ちしていますが、当時はポルトガルが一人勝ちしていました。

そんな国と自由貿易をしたら、中国があらゆる市場で1人勝ちして、他の国には売れるものがなくなってしまうのではないか?と心配している人もいるかもしれません。

リカードの時代は、ポルトガルが一人勝ちしていました。

しかし、何でも他の国より上手く作れても、あらゆるものを売ることはできませんでした。

なぜなら、買い手の国に売るものがなかったら、ポルトガルから買うためのお金がないことになるからです。

自由貿易をしたからと言って、他国の産業が全て衰退するわけではないのです。

実際に、当時は、ポルトガルが一人勝ちしていましたが、イギリスの産業が全て衰退することはありませんでした。

例え、ポルトガルが、イギリスよりも、ワインも毛織物も、イギリスよりうまく作れるとしても、両国が貿易するようになれば、それぞれの国が比較優位を持つ産業に特化するようになります。

ポルトガルや中国は、どの市場でも勝つことはできます。

しかし、全ての市場で勝つことはできないのです。