物価は、国内のお金の量で決まるのか?それとも、買い物したい人が多いかどうかで決まるのか?

物価は、国内のお金の量で決まるという考え方は「貨幣数量説」と言います。

しかし、ケインズは、貨幣数量説を批判しました。

そして、物価は「買い物したい人が多いかどうか」で決まると考えました。

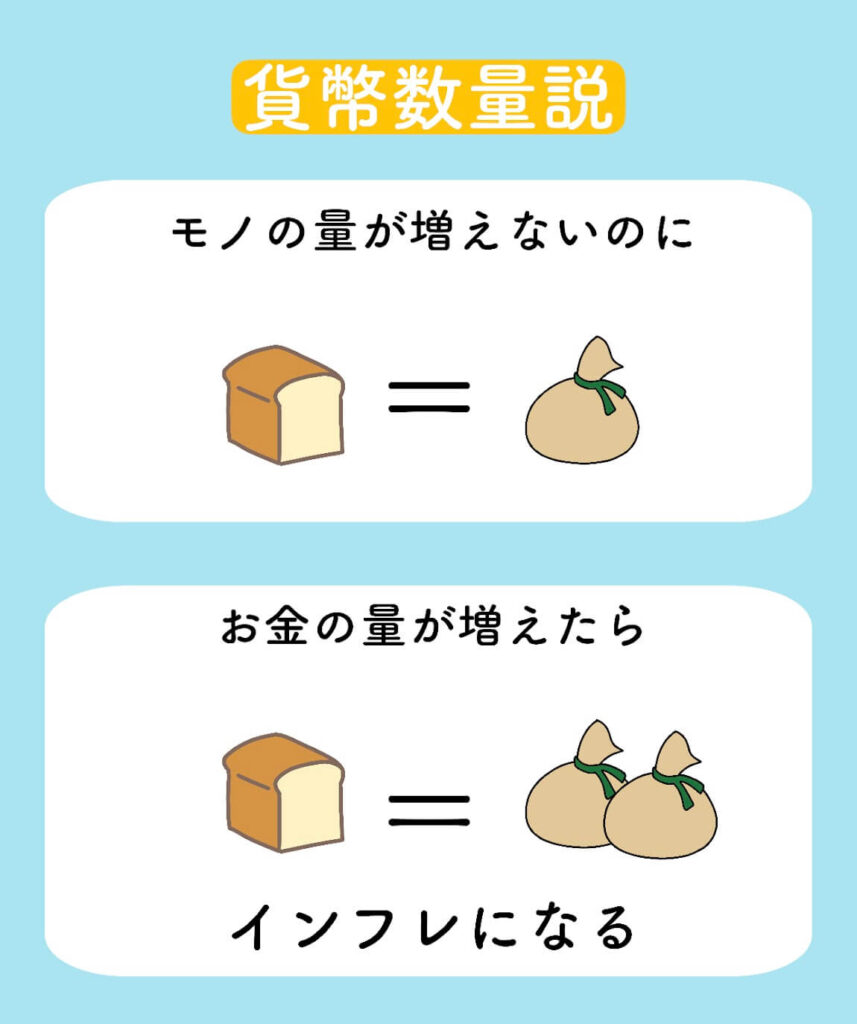

貨幣数量説とは

モノの量が増えないのに、お金の量が増えたら、インフレになります

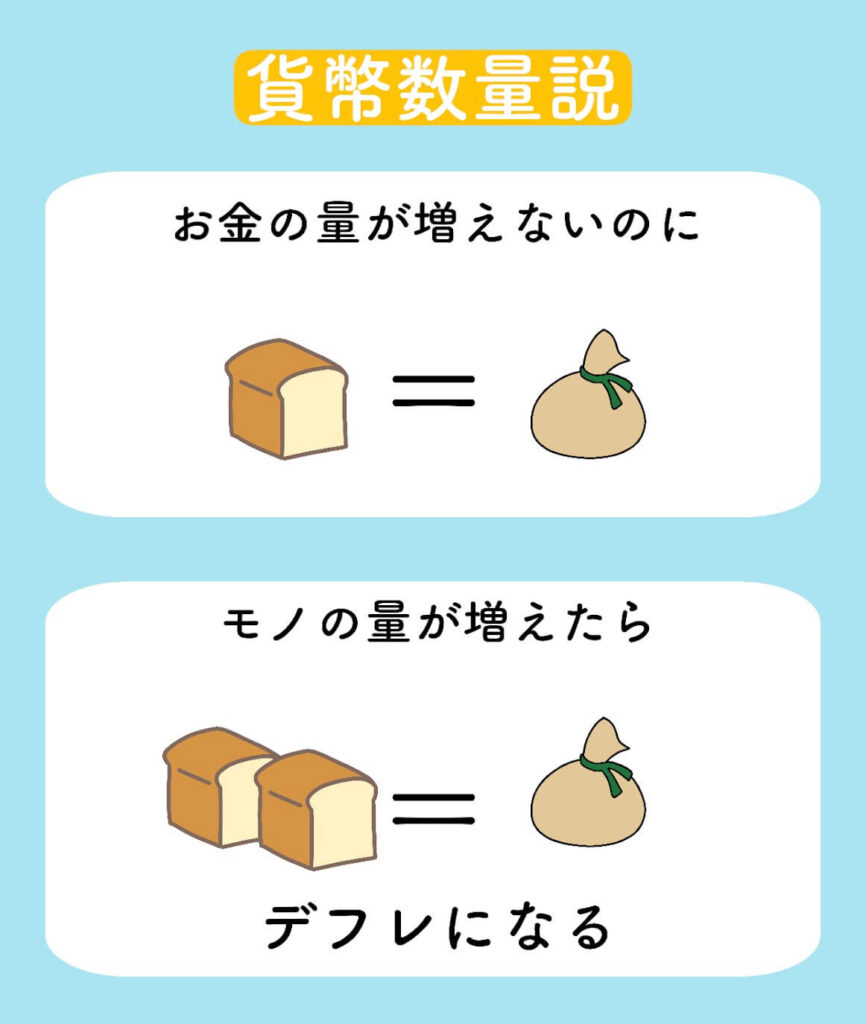

お金の量が増えないのに、モノの量が増えたら、デフレになります。

このように考えるのが、貨幣数量説です。

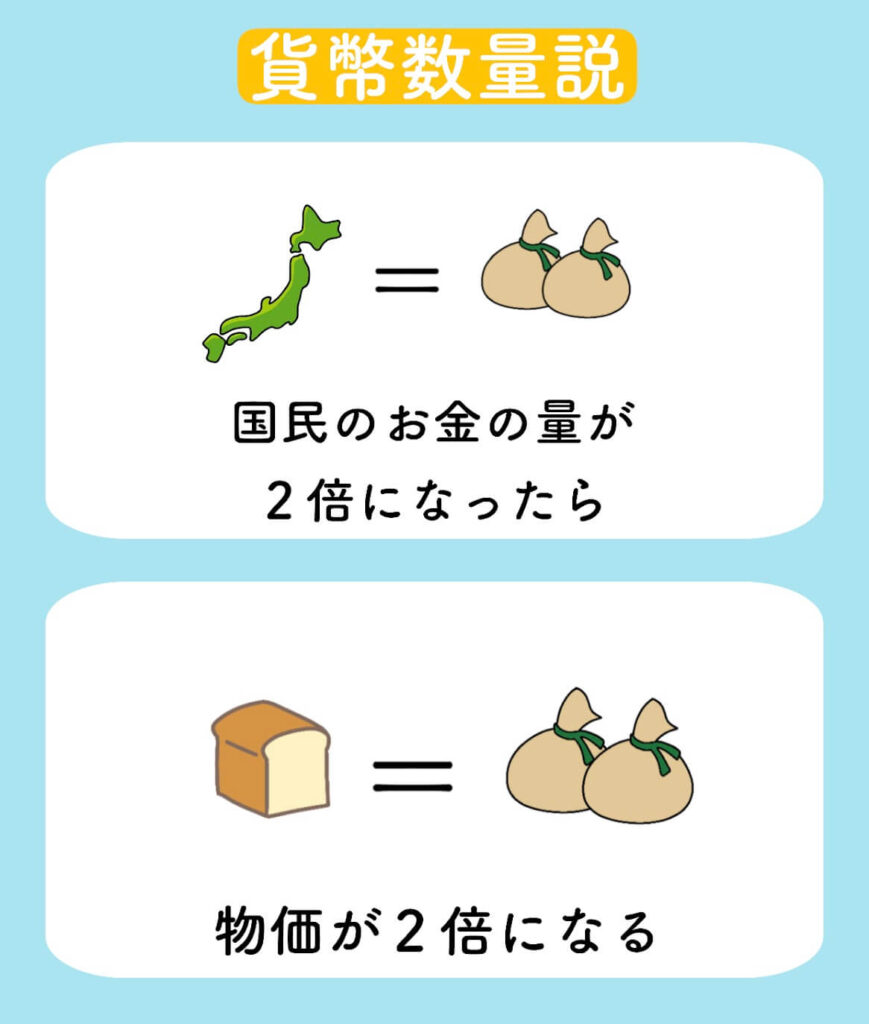

例えば、貨幣量が2倍になったら、物価が全て2倍になります。

つまり、貨幣数量説では「国内のお金を増やしたら、物価が上がる」と考えられています。

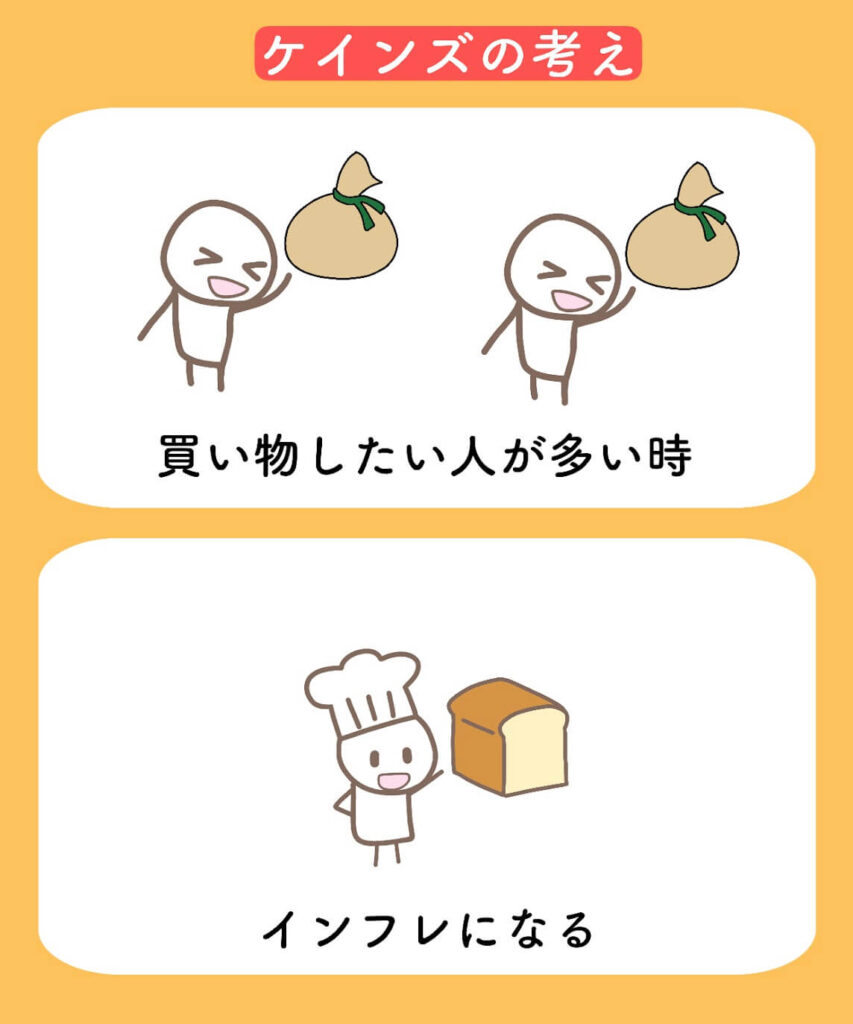

ケインズの考え

お金を貯金したら、お店が儲かりません。

一方で、企業や個人が買い物をしたら、お店が儲かります。

ちなみに、企業の買い物のことを「投資」と言い、個人の買い物のことを「消費」と言います。

モノが良く売れるなら、モノの値段は高くなります。

買いたい人が多くて、売りたい人が少ないなら、お客さんが商品を奪い合います。

だから、モノの値段が高くても売れるようになるのです。

ケインズの考えでは、買い物したい人が多ければインフレになります。

また、買い物をしたい人が少なければ、デフレになります。

ケインズは「国内のお金を増やすだけではダメで、国民がお金を使わないといけない」と主張しました。

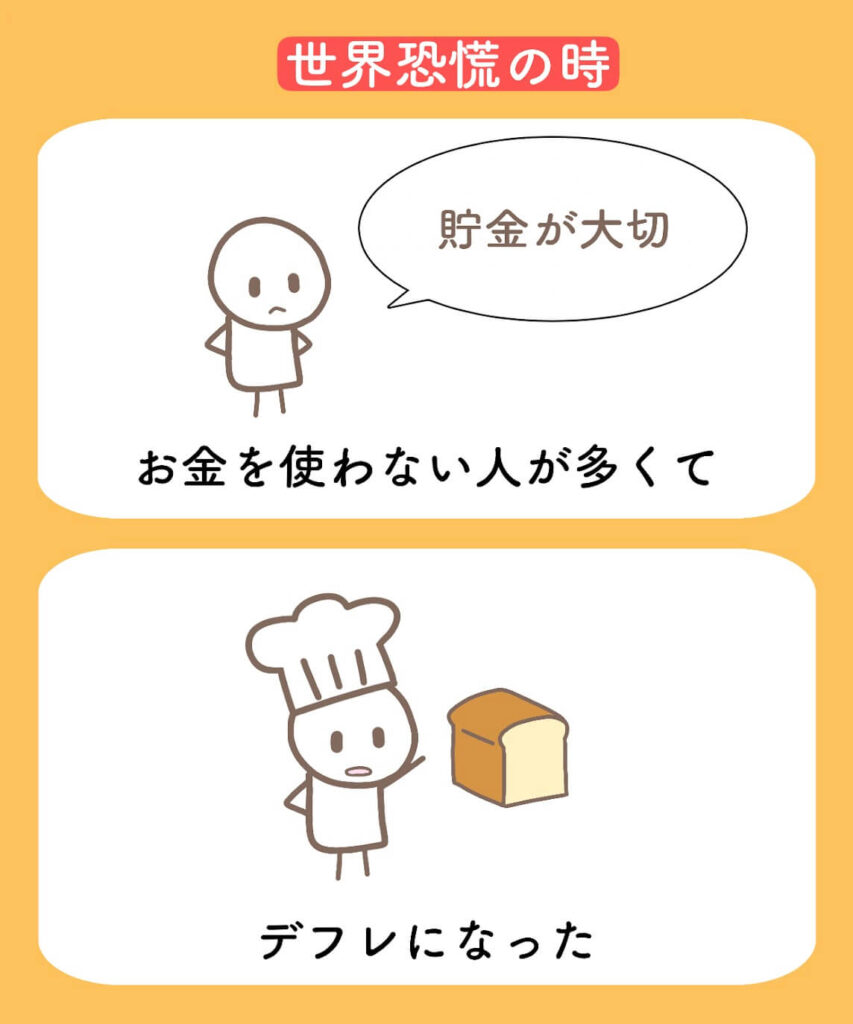

流動性のわな

大恐慌の時は、人々は不安を感じて、お金を貯金しました。

つまり、買い物したい人が増えなかったのです

そのため、さらにデフレになってしまいました。

そして、モノが売れなくなり景気が悪くなってしまいました。

国内のお金を増やしたのに、デフレは止まらなかったのです。

ケインズは、この状況を「流動性のわな」と呼び、貨幣数量説を否定しました。

解決策

「人々が、お金を貯金してしまう」という問題に対し、ケインズは、どのような解決策を考えたのでしょうか?

ケインズは物価を上げるためには、国内のお金の量を増やすだけではなく、「使う」ことが必要だと考えました。