作ったら売れる

セイの法則は、作ったら、全て売れるという考え方をしています。

なぜ、ぜんぶ売れると考えたのでしょうか?

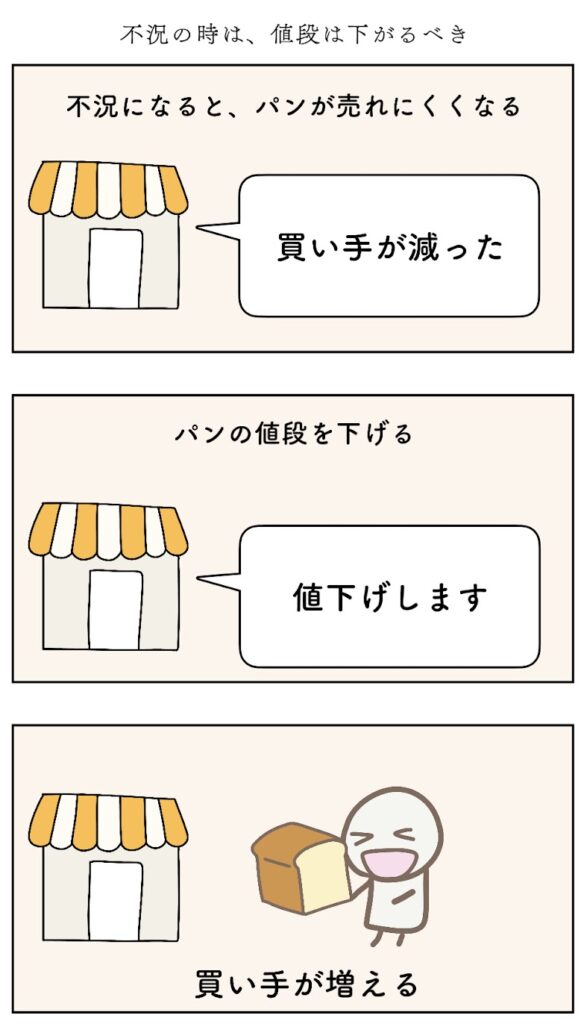

それは、売れるまで、値段を下げればいいからです。

例えば、パンを作りすぎてしまっても、売れるまで値段を下げたら、売り切ることができます。

売れるまでお店に置いておけばいいのです。

売れないのであれば、値段を下げればいいのです。

セイの法則

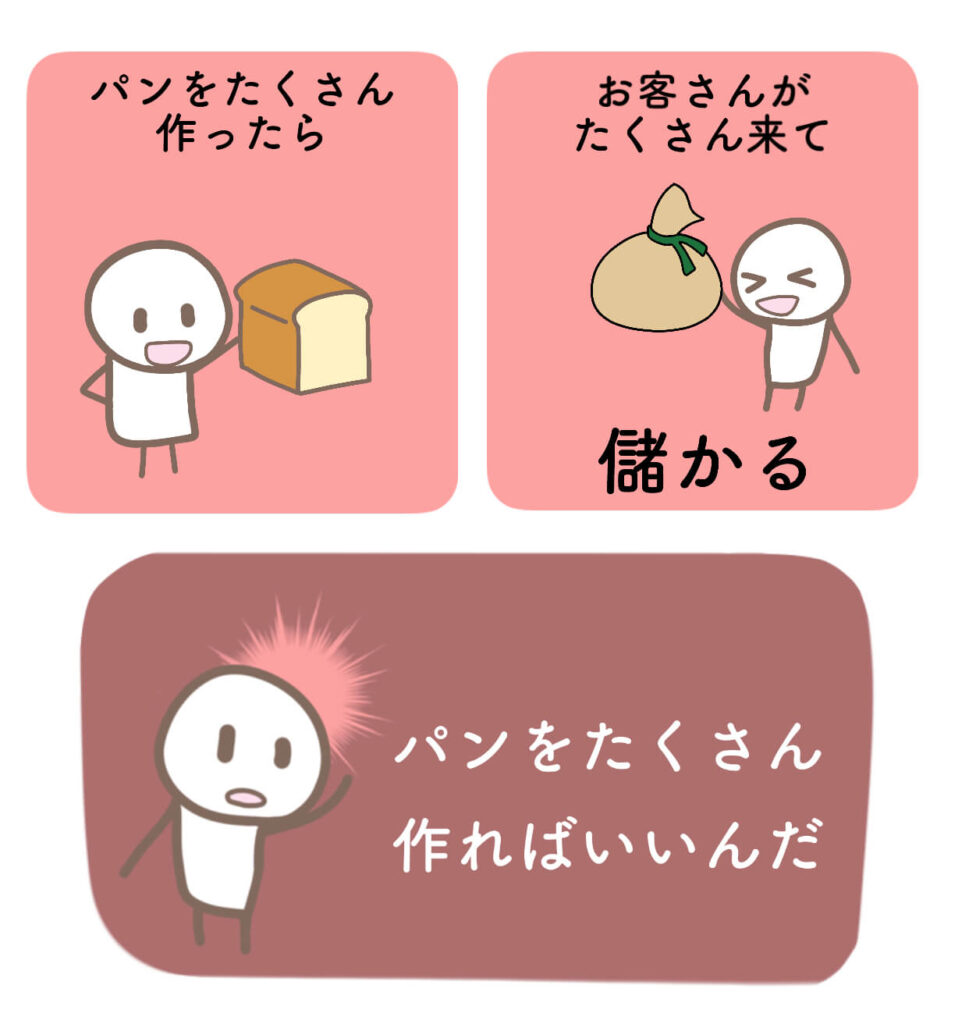

セイの法則とは、生産量を増やせば、それに応じて、需要も増えるから、所得も上がるという考え方です。

生産すればするほど、その国は豊かになるので、たくさん生産するべきだということです。

セイの法則では「人が貯金をしない」ということが前提になっています。

給料として入ってきたお金を、全てなにかしら買い物に使います。

そう考えれば、需要が供給と等しくなります。

ある商品は、売れ残るかもしれませんが、その場合は、別のある商品が品不足になっています。

全部を合わせると、相殺されます。

失業問題

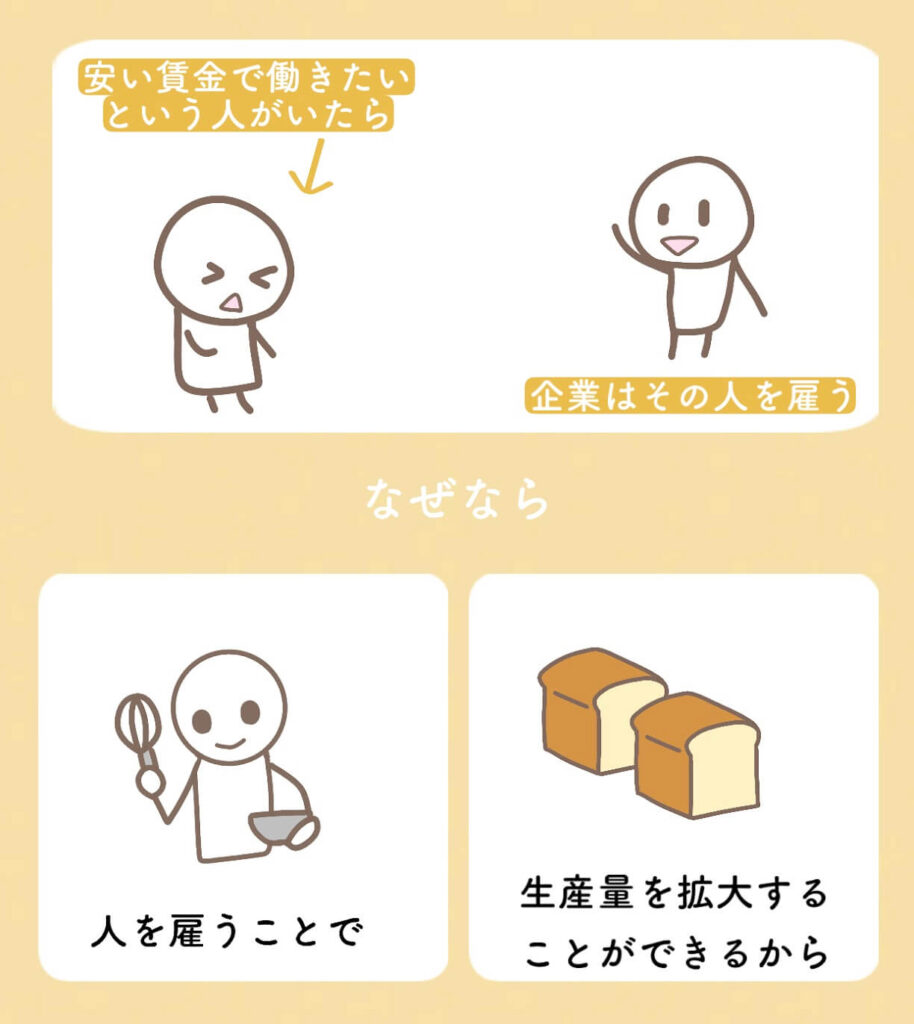

次にセイの法則を使って、失業問題を考えていきます。

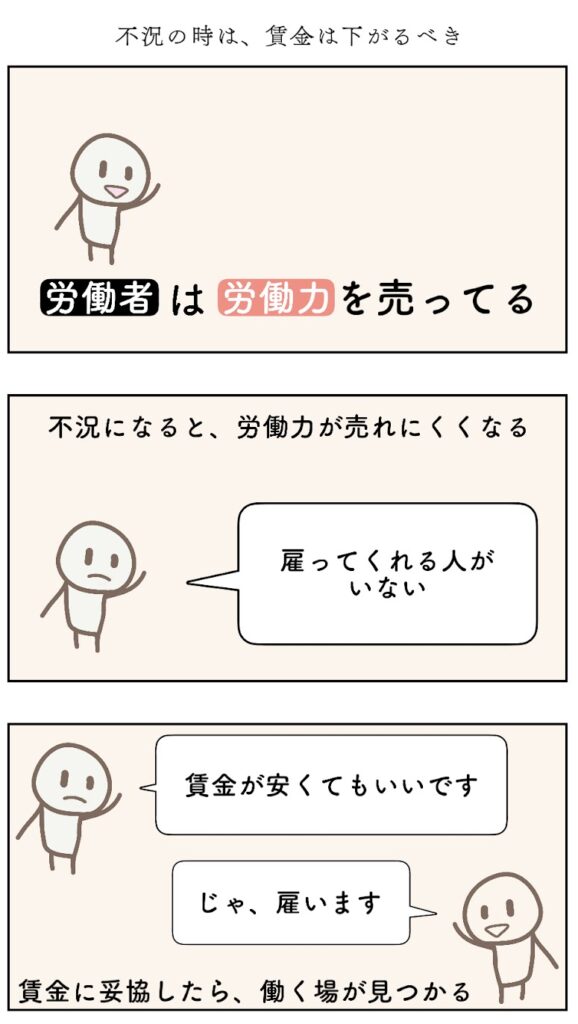

ここでは、「労働者は、自分の労働力を売っている」という考え方をします。

なぜなら、働くということは「労働力という商品を売っていること」と同じだからです。

不況の時は、自分の労働力を売ることができない労働者も出てきます。

しかし、仕事が見つからない人は、自分の賃金を下げていけば、働く場所が見つかります。

賃金が高い仕事がないのなら、賃金の低い仕事で働けばいいのです。

例えば、もし「時給1円で働きます」と、労働者が言えば、その労働力を買いたがる雇い主が現れます。

つまり、労働者が「賃金が安くてOK」と妥協してくれれば、雇ってくれる人が現れるということです。

そのため、セイの法則が信じられていた時代は、失業問題は、存在しないと考えられていました。

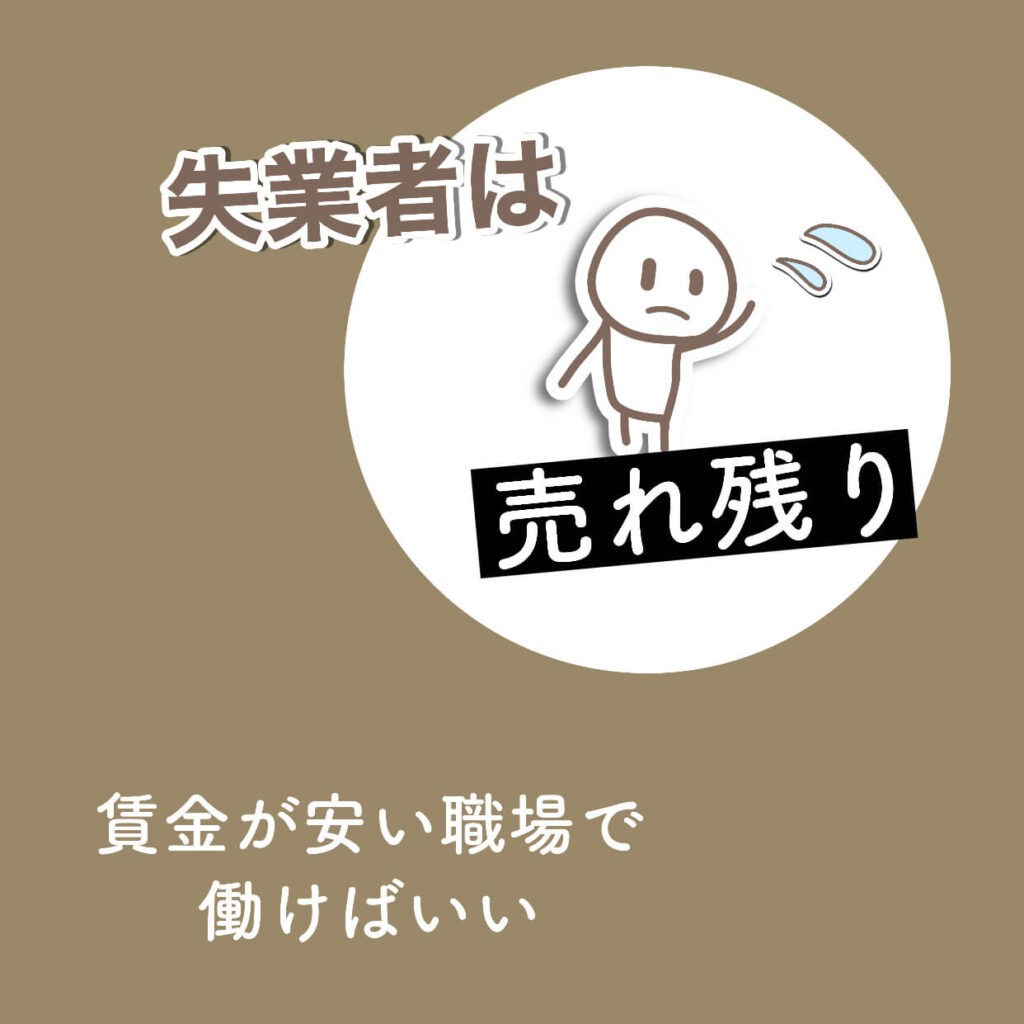

失業者とは、売れ残りです。

労働力を売ることができずに、売れ残っている状態です。

そんな人がするべきことは、値下げです。

「賃金は安くてもいいので、働かせてください」というスタンスで仕事探しをするべきだと、古典派は考えました。

失業問題は存在しない

失業している人が「賃金が安くて良いから、働かせてください」と言ったら、ぜったい企業はその人を雇います。

なぜなら、人を雇えば、生産量を増やせるからです。

作ったものは必ず売れるので、働く人が増えたら、企業の利益が増えます。

何度も言いますが、セイの法則では「作ったモノは必ず売れる」ことになっています。

「作ったものが必ず売れる」ということを前提にすれば、商品をたくさん作るほど、儲かることになります。

それなら、一緒に働く仲間は、多ければ多い方がいいです。

完全雇用の作り方

労働者を雇えば、生産量が増えます。

そして、作れば全部売れることになってるので、生産量が増えた分、たくさん儲けることができます。

こうして失業が解消されるのです。

反論

ここまで読んだ方の中には、反論もあると思います。

労働者の賃金が下がったら、かわいそう

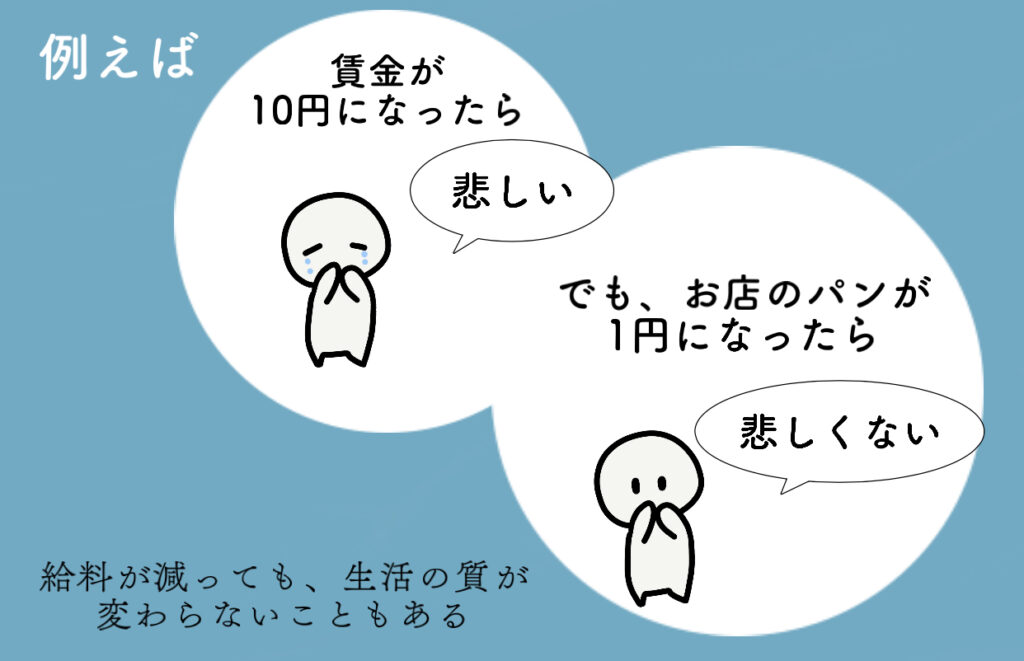

たしかに、労働者の賃金が下がったら、かわいそうだという考え方もあります。

しかし、かわいそうじゃないかもしれません。

なぜなら、景気が悪い時は、モノの値段も下がってるため、モノが買えなくなるわけではないからです。

例えば、賃金が急に10円になったら悲しいと思います。

しかし、お店のパンの値段が1円になっていたら、どうでしょう?

給料が下がっても、生活費も下がるのであれば、生活が苦しくなるわけではありません。

賃金が減っても、物価も下がっていれば、生活の質は、変わらないのです。

つまり、物価が下がってる時期なら、賃金が下がっても、かわいそうではないのです。

まとめ

不況になったら「商品の値段」と「労働者の賃金」は、下がるはずだというのがセイの法則の考え方です。

そして、金額が下がれば、買い手が現れます。

だから、商品は売れ残らないし、失業者も現れない、というのが、セイの法則を信じている人たちの考え方です。

「不味いパンも、安かったら売れるはず」ということです。

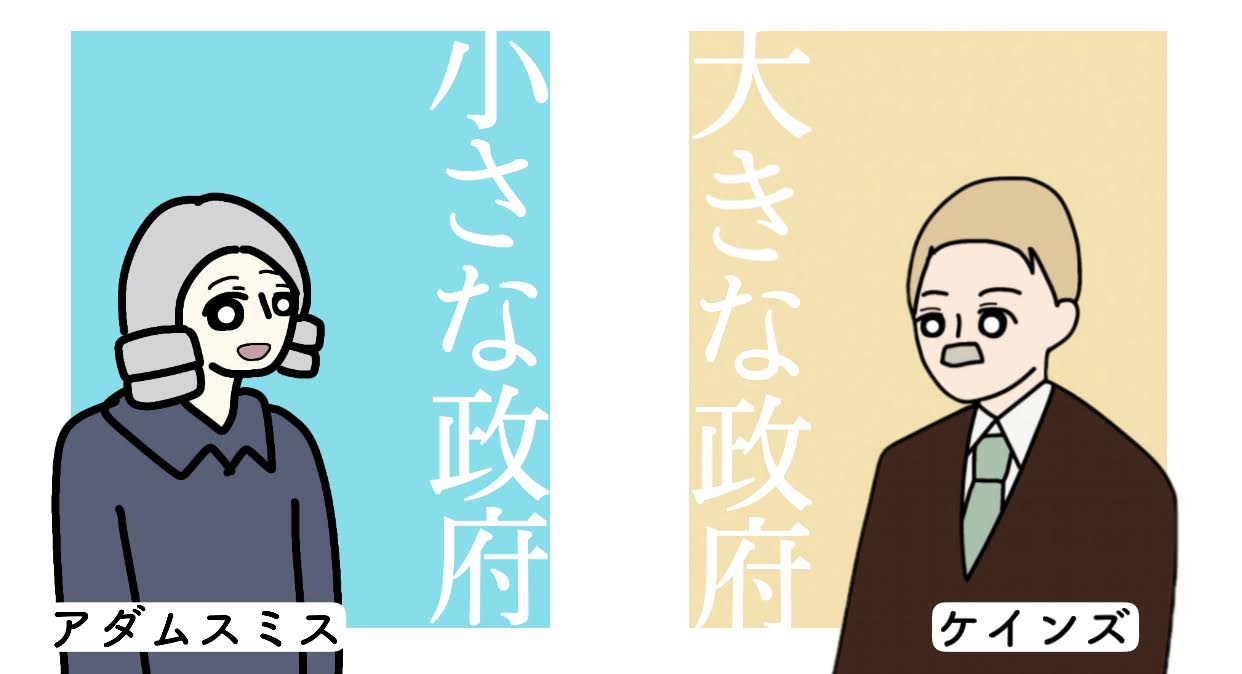

しかし、ケインズは、賃金は簡単には下がらないと考えました。ケインズの考え方は、下記の記事から