ケインズより、前の時代を生きた人たちのことを「古典派」と言います。

ケインズは、自分より前の人たちのことを「古い価値観を持った人たちだ」と考えました。

何が古いと思ったのでしょうか?

そのうちの一つは、投資と貯蓄に対する考え方です。

詳しくみていきます。

古典派の意見

まず「景気を良くするためには、設備投資が必要だ」と考えていたのは、古典派もケインズも同じです。

しかし、どのように設備投資を増やすべきかは、古典派とケインズで意見が分かれます。

古典派は、設備投資を増やすためには、お金が必要だから、とにかく貯金を増やさないといけない、と思っていました。

そのため、古典派は「貯金は素晴らしいことだ」と考えました。

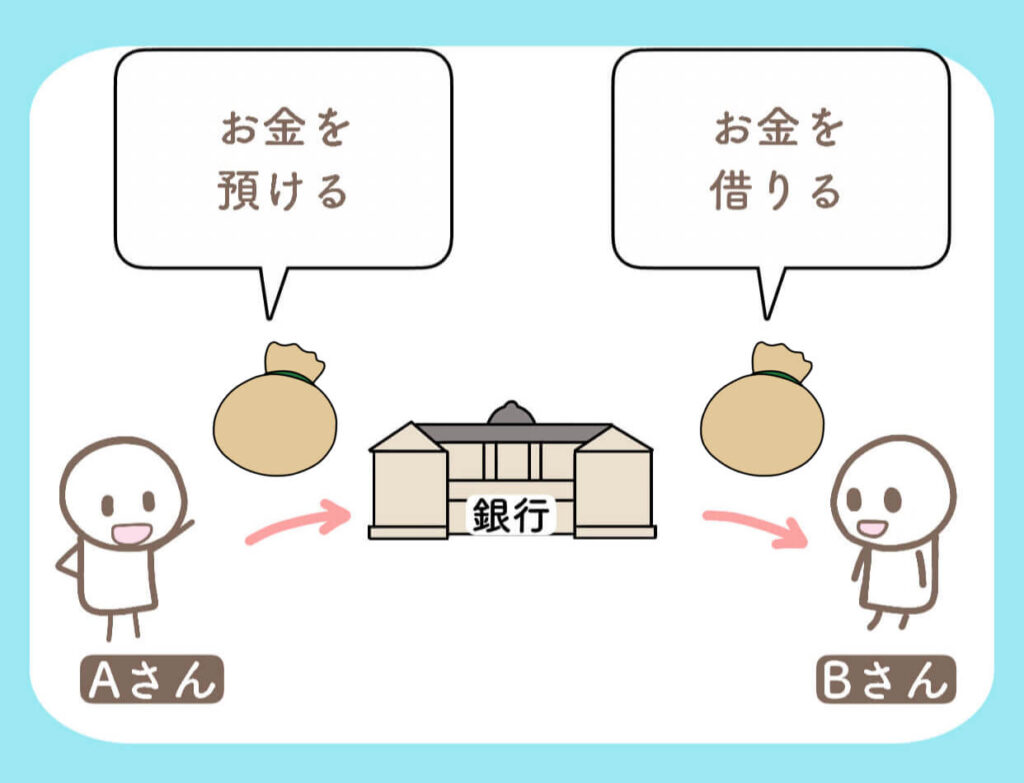

貯金をすれば、銀行にお金が集まります。

そうすれば、銀行は、そのお金を他の人に貸すこともできます。

銀行にお金があるとき、銀行は誰かにお金を貸せるわけです。

だから、設備投資を増やすためには、銀行にお金を預ける人を増やす必要があります。

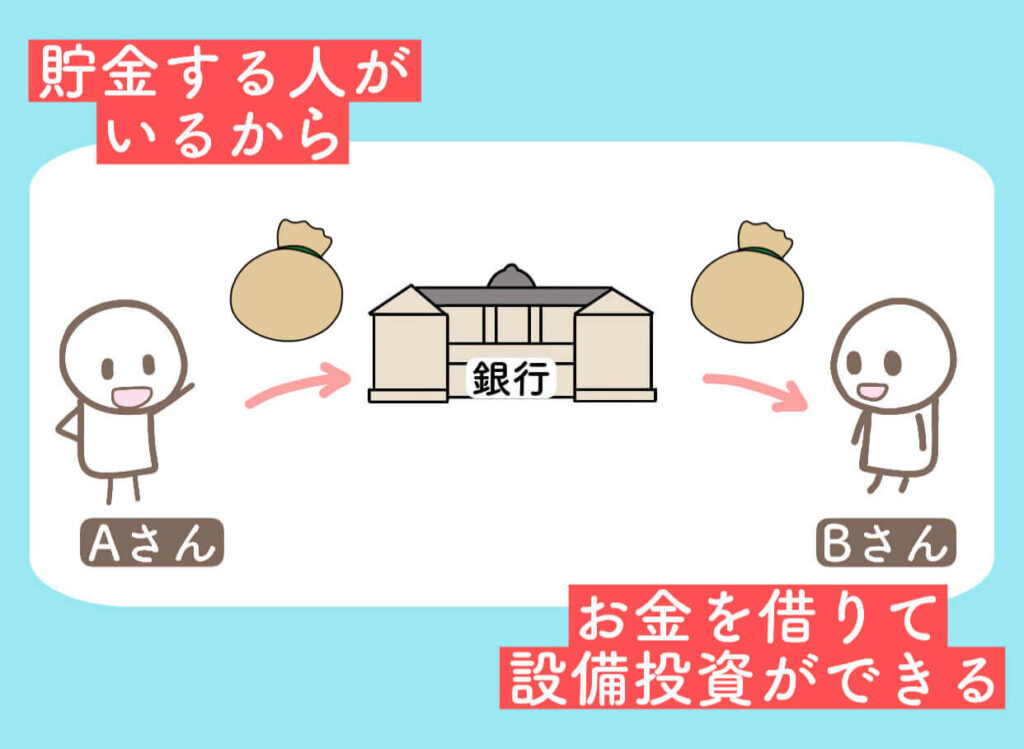

Aさんが銀行にお金を預けると、その分、銀行はBさんにお金を貸すことができます。

銀行から借りたお金を使って、Bさんは、設備投資をします。

貯金する人がいるから、設備投資をすることができるのです。

Aさんが貯金をすればするほど、Bさんは、たくさん設備投資ができます。

とはいえ、みんなが貯金しすぎてしまうと、よくありません。

買い物をするお客さんが減って、お店が儲からなくなってしまうからです。

つまり、経済が止まります。

そのため、貯金しすぎるのは良くないとも考えていました。

バランスが大事なのです。

そのバランスを取る役割を果たすのが、銀行の金利です。

銀行の金利が、投資と貯蓄のバランスを整えます。

古典派がイメージしてたのは、次のようなサイクルです。

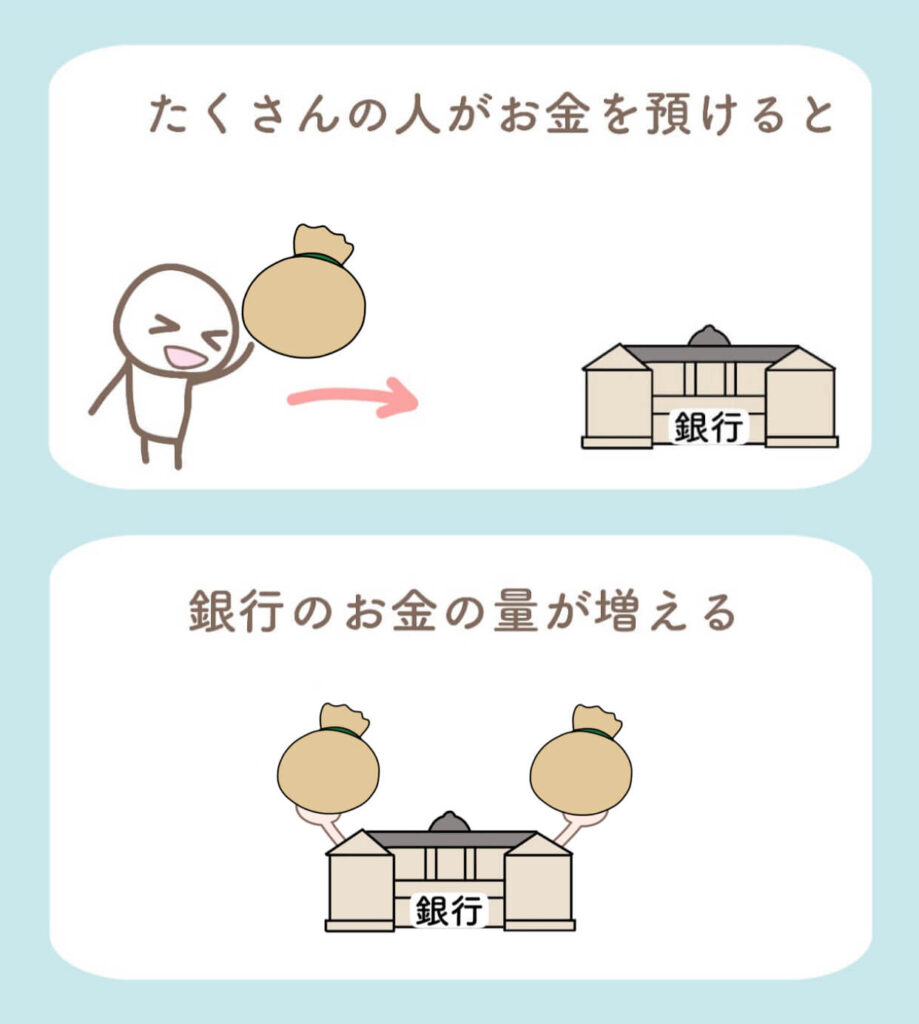

たくさんの人がお金を銀行に預けると、銀行のお金の量が増えます。

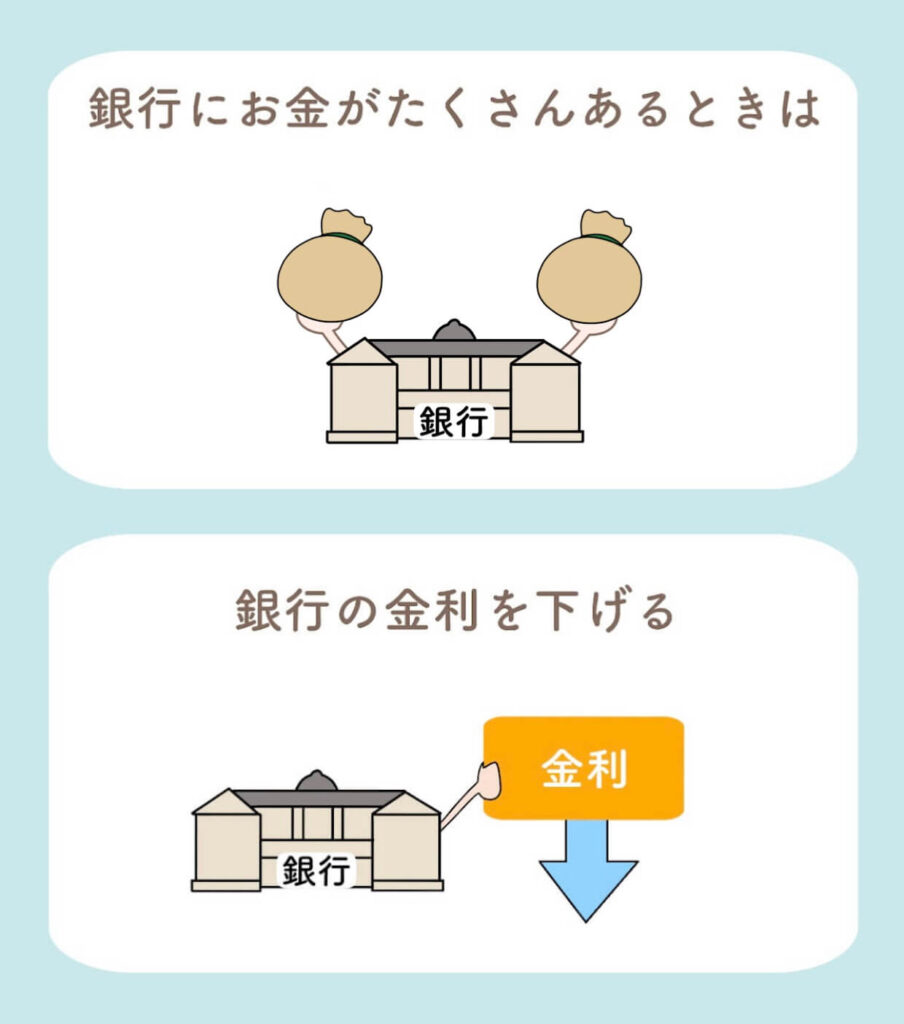

銀行のお金の量が多い時は、銀行はたくさんの人にお金を貸したいです。

そのため、銀行は、金利を下げます。

「金利が低くてもいいから、より多くの人に借りてほしい」と考えるからです。

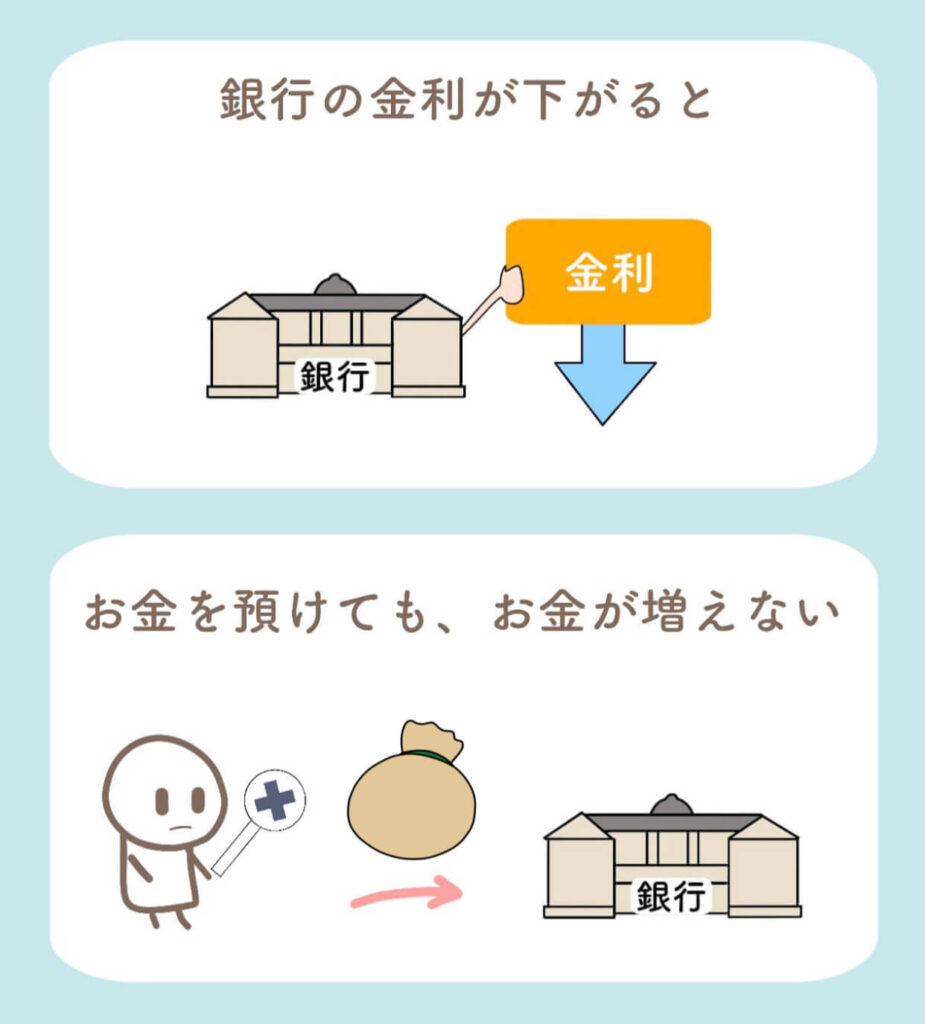

銀行の金利が下がると、企業は、お金を借りやすくなります。

すると、銀行からお金を借りる企業が増えます。

また、銀行の金利が低い時は、銀行にお金を預ける人が減ります。

銀行にお金を預けても、お金が増えないのです。

金利が低い時は、お金を銀行に預けておくメリットが小さくなるため、お金を預ける人が減ります。

貯金をしたがる人を増やすには、銀行の金利を上げることが大事だと古典派は主張しました。

金利が上がれば、みんながもっと貯金をするようになって、投資が増えると、古典派は考えました。

また、人は、いつかは買い物するつもりで、貯金してます。

貯金は、いづれ使われます。

人々が幸せになるためには、買い物をする必要があります。

買い物をしたくて、お金を持っているのです。

お金は、買い物するためにあります。

「貯金」が人生のゴールではないのです。

そのため、人生の中で、一時的に貯金することはあっても、いつかは買い物に使われます。

ケインズの意見

一方で、ケインズは、古典派の考え方に反対しました。

その理由は、貯金する人が増えると、お店が儲からなくなるからです。

例えば、お客さんがパンを買うのを我慢すると、パン屋が儲からなくなります。

Aさんが貯金をするというのは、いわば「今日は朝ごはんを食べない」という決断です。

でも、そういう決断をしたからといって、別に来週は朝ごはんを食べるとか、1週間後か、1年後には贅沢する、とか約束するわけではありません。

今日、何も買わない代わり「いつか買い物をする」と決断しているわけではありません。

「今日は朝ごはんを食べない」という決断は、今日のパン屋さんが儲からなくなるだけです。

その分「未来で儲かるか?」と言われれば、そういうわけでもありません。

今、儲からなくなるだけです。

現在の需要が減るだけです。

今日の儲からない代わりに将来、儲かるようになる、というわけではないのです。

また、「今日は朝ごはんを食べないぞ」という決断して、本当にその人は、朝ごはんを食べなかったとします。

すると「あ、朝ごはんを食べなくても生きていける」と気付きます。

その人は、その後も、朝ごはんを食べるのをやめるかもしれません。

今、節約すると、将来も、節約するようになる可能性のほうが高いのです。

パンが儲からなくなれば、パン屋は「お店を大きくしよう」という気持ちになれなくなります。

設備投資も諦めるようになります。

こうして、設備投資の需要すら引き下げてしまうのです。

貯金は「今日、貯金する代わりに、明日、贅沢しよう」というものではありません。

「今日も貯金するし、明日も貯金しよう」と考えるのが普通です。

貯金した分、経済は止まります。

しかも、貯金は、貧富の格差を悪化させる原因にもなります。

貧乏な人はお金をすぐ使ってしまうけれど、お金持ちは使い切れないお金を貯金します。

貯金をした財産を、子どもに相続させたら、貧富の格差が次世代に受け継がれてしまいます。

ケインズより前の人たちは「貯金は良いこと」と、考えてきました。

なぜなら、お金は買い物することにしか使えないからです。

人は買い物することで、幸せになります。

貯金をしても幸せになりません。

貯金したお金は、最初的には使われる、と考えられていたのです。

しかし、これは、間違っているとケインズはいいます。

ケインズにとって、貯金は、よくないことなのです。

貯金しても、設備投資が増えない理由

パン屋さんは、オーブンを買ったり、お店を大きくしたりします。

その理由は、売れる見込みがあるからです。

「もっとパンが売れそうだ」と思う時に、お店を大きくします。

パンをたくさん作った方が儲かる時は、パンをたくさん作るための設備を、お金をかけて準備します。

「将来、儲かる可能性」がある時に、設備投資をするのです。

しかし、人々が貯金をするとパンが売れなくなります。

「将来、儲かる可能性」は増えません。

古典派は、「無駄な買い物をせずに、貯金しろ」と考えました。

しかし、無駄な買い物をせずに、貯金する人が増えると、パン屋が儲からなくなります。

人々がパンを買わない時は、パン屋は、パンを作る量を減らします。

パンを作っても売れないのなら、パンを作らない方がいいのです。

つまり、人々が貯金をしても、投資は増えないということです。

ケインズは、「みんなが貯金ばかりしてしまうと、ものが売れなくなってしまう。だから、設備投資もおこらない」と考えました。

つまり、貯金が多いからといって、かならず投資が増えるわけではない、というのがケインズの考え方なのです。