デフレ

デフレとは、商品の値段がどんどん下がることです。

例えば、今日、100円でドーナツが1個買えたとします。

そして、デフレが起きて、次の日は、100円でドーナツが2個買えるようになったとします。

このように、いままでより「おトクに」商品が買える状態が「デフレ」です。

デフレが起きると、お店の商品の値段がガンガン下がります。

今までと同じ金額で、よりたくさんの商品が買えるようになります。

デフレのときのお客さんの行動

デフレになると、時間が経つだけでお金の価値が高まり、同じ金額でより多くの商品が買えるようになります。

お客さんは、商品が「ピークまで下がったタイミング」で買い物をしたいです。

そのため、「明日も値下げするかも?」と感じているうちは、買い物を我慢します。

こうして、買い物は先延ばしされるようになります。

「明日買う方がいい」と言うことは、「今日は貯金する」ということです。

そして、次の日が来ると「やっぱり、もうちょっと貯金しておこうかな…」となります。

このようにデフレの時は、使わずに、貯金するだけの人がたくさんいます。

貯金をするだけで、お金の価値が勝手に上がるので

貯金しがいがあるのです。

手持ちのお金が増えた分、全部そのまま自分で持ってしまうのです。

デフレの原因

デフレとは、商品の値段がどんどん下がることです。

まずは、デフレの原因について考えていきます。

なぜ、商品の値段が下がるのでしょうか?

その理由は、お客さんが商品を買わないからです。

お客さんが少なくて、商品が余ると、企業は、値下げをして売り切ろうとします。

商品の値段が下がるのは、お客さんが商品を買ってくれないからなのです。

また、自分のお店より、隣のお店の方が値段が安い場合は、お客さんが奪われてしまいます。

こうなると、さらに商品が余ってしまいます。

奪われたお客さんを取り返すには、値下げが必要です。

お客さんが他のお店に行かないようにするためにも、値下げが必要なのです。

言い換えると、売りたい人が多くて、買いたい人が少ない時、お客さんを奪い合う形になります。

少ないお客さんを自分のお店に呼び込むために、値下げをするのです。

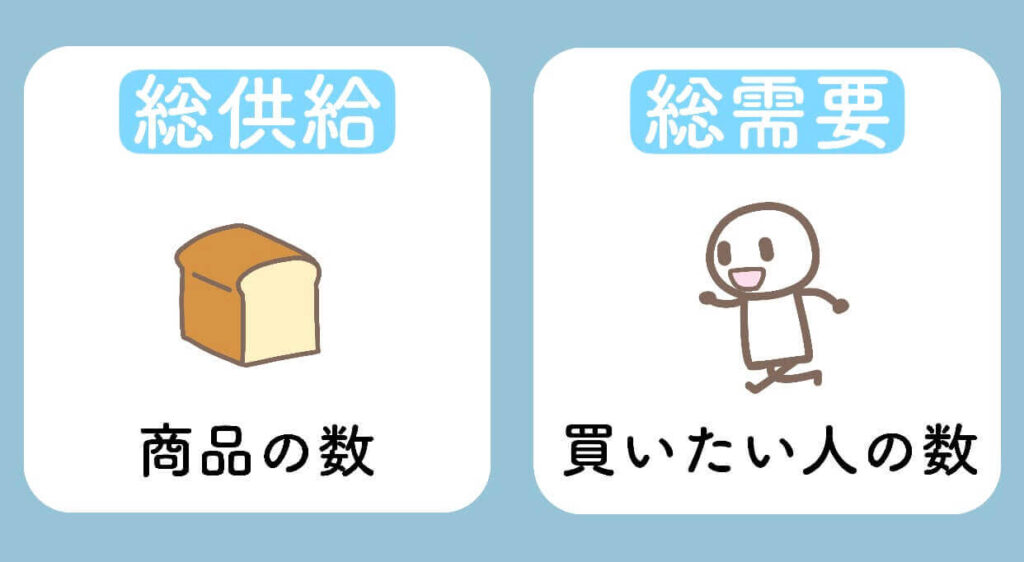

このような状況を、「総供給が総需要を上回る」といいます。

総供給が総需要を上回るというのは、「商品の数が、買いたい人の数より、多い」ということです。

設備投資

次に、設備投資の話をします。

設備投資というのは、工場を大きくしたり、機械を買ったりすることです。

設備投資とすると、もっとたくさんの商品が作れるようになります。

設備投資をしても儲からない

デフレの時は、設備投資をしても儲かりません。

なぜなら、売れないからです。

デフレのときは、商品があまり売れなくなります。

お客さんが貯金ばかりして、買い物をしなくなっているからです。

デフレの時というのは、お客さんが商品を買ってくれない状態にあります。

そんな時は、お店を大きくしたとしても、儲かる気がしません。

買ってくれる人がいないから、お店を大きくしても、売上を増やすことはできないのです。

こんな時は、設備投資をしても儲かりません。

パンが余っている時に、さらにパンを作れるようになっても、売れ残りが増えるだけです。

そのため、デフレの時は、設備投資をしない方がいいのです。

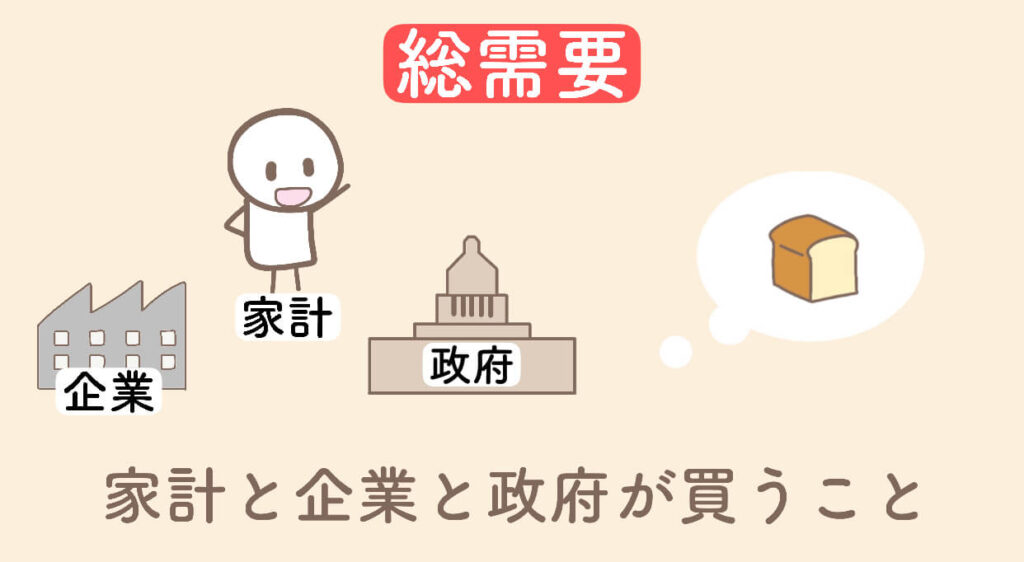

需要と総需要の違い

ところで、需要と総需要の違いについては、なんでしょうか。

まず、需要とは、お客さんが商品を買いたい気持ちのことです。

需要は、家計が買うことです。

需要は「パンに対する需要」などの個々の商品に対するものです。

一方で、総需要は、家計と企業と政府の買い物を全部、合わせたものです。

総需要は、国内の全ての商品に対する需要のことです。

総需要は、一つの国の全体に対する需要です。

国内の全てのお客さんが、どれくらい買い物したのかというのが、総需要です。

供給と総供給の違い

最後に、供給と、総供給の違いについてです。

供給とは、生産するチカラのことです。

パン屋さんが、パンを作れば「パン屋さんはパンを供給してる」ことになります。

一方で、総供給は、パンだけでなく、国内で供給されるすべての商品を指します。

国内の全てのお店がモノを売るチカラのことを、総供給と言います。