古典派のピグーと、ケインズ学派のケインズは、対立した意見を持っています。

それぞれ、どんな考え方を持っているのか見ていきます。

ピグー

ピグーのような古典派の人たちは、価格には伸縮性があると考えました。

伸縮性とは、高くなったり、低くなったりするということです。

お客さんがパンを買わないせいで、パンが売れ残る日もあります。

そんな日は、店員さんはパンを値下げします。

安くして売り切ろうとします。

もし、パンをたくさん作ったのに、お客さんが意外と少なかったとしても、大丈夫です。

なぜなら、パンの値段を下げれば、1人のお客さんがたくさんのパンを買ってくれるはずだからです。

パンを作りすぎたら値下げをすれば良いだけです。

パンが安くなれば、パンを買いたい人が増えます。

つまり、需要が増えます。

値段が下がれば、最終的に売れ残りはなくなります。

例えば、スーパーでパンを売るとします。

意外とお客さんは少なくてパンはなかなか売れません。

そのため、パンを1円まで値下げしてみました。

1円のパンは必ず売れます。

このように売れなければ、値下げをすればいいだけです。

パンが売れない時は値下げをすれば、最終的には売れます。

これが需要と供給が一致すると言う意味です。

商品の価格をどんどん下げていけば、最終的に商品は売り切れます。

古典派では「供給はそれと等しい需要を作る」と言われています。

作れば作っただけ、お客さんは買ってくれるということです。

長い目で見れば、最終的にはパンは全て売り切れることになっています。

また、社会全体が不景気になっても、長い目で見れば景気は回復することになっています。

そのため、政府は景気を良くするために頑張る必要はありません。

放っておけば良いのです。

ピグーはそのように考えていました。

失業者の問題

そんなピグーは、ケインズにとって先生です。

ケインズは、ピグー先生に、いろいろな質問をしました。

まず、なぜ失業者が出てきてしまうのかについてです。

それに対するピグーの答えは、「失業者が出てくる理由は、労働者の給料が多いから」です。

物価が低くなっている時は、より安い金額で生活できるようになります。

それなら、給料が下がっても、問題ありません。

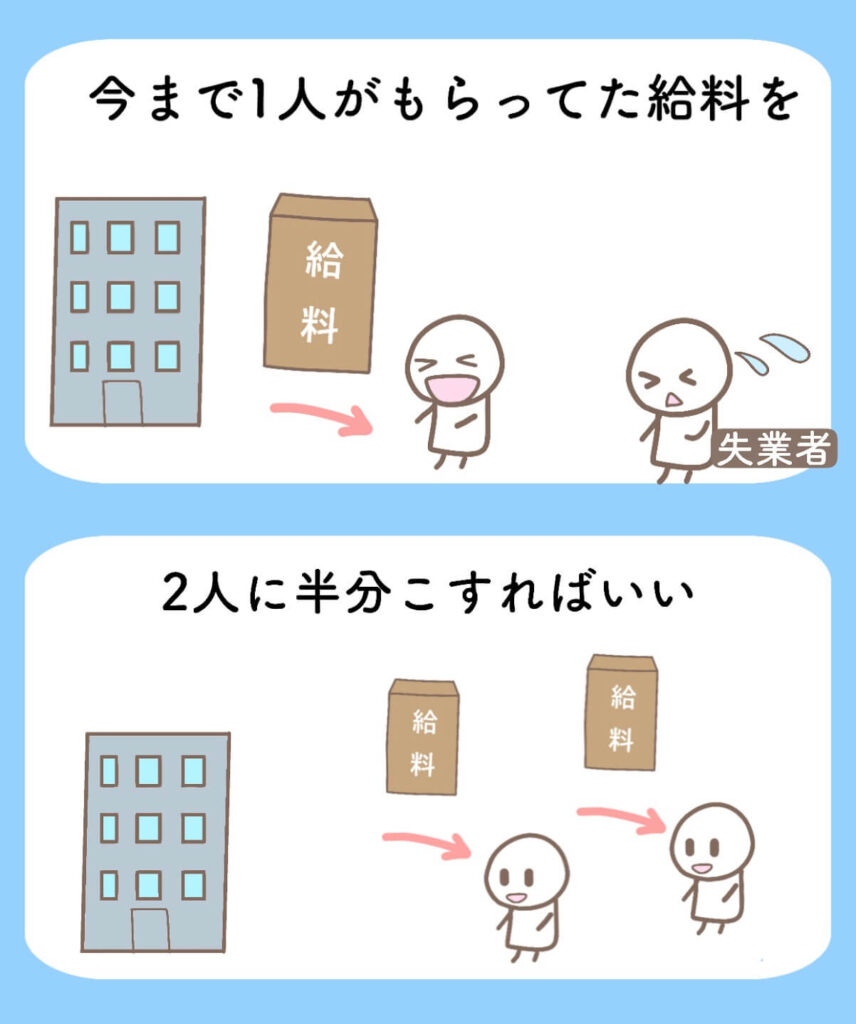

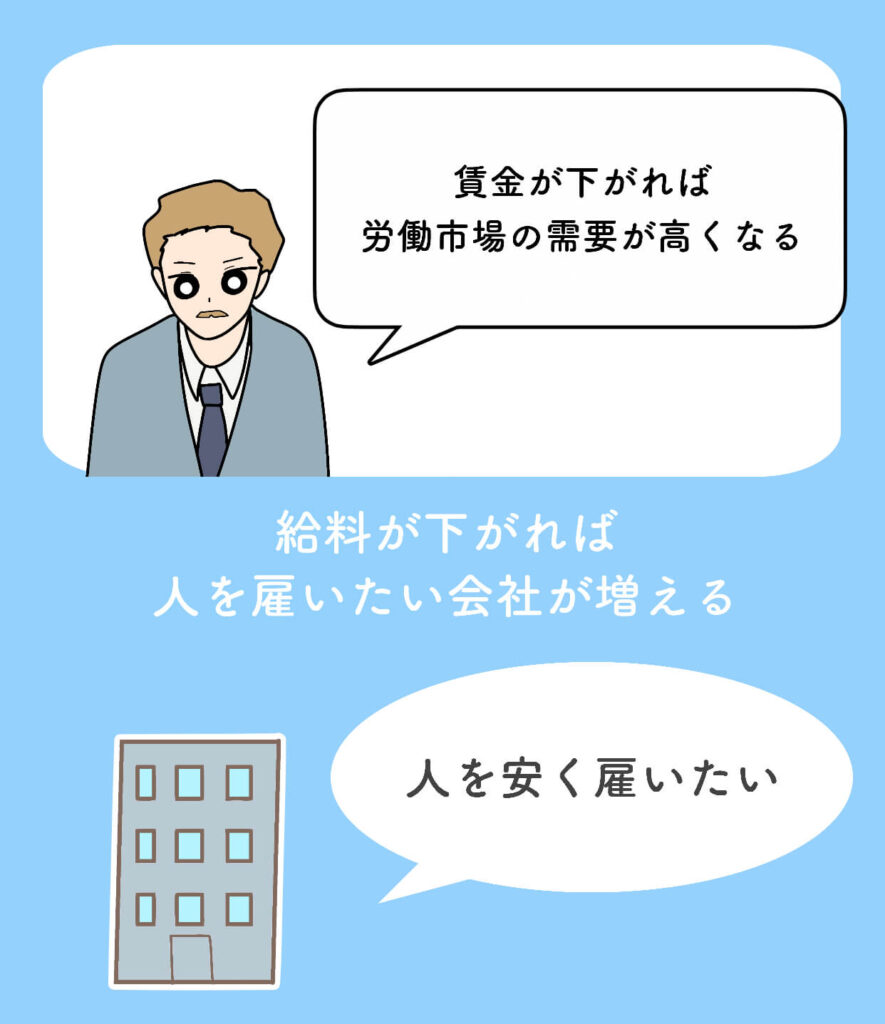

給料が下がれば、会社は、より多くの人を雇えます。

例えば、1人に払っていた給料を、2人に半分こすれば、より多くの人を雇えます。

失業者は、もっと安い給料で働くべきなのです。

もし「時給1円で働く」と言えば、絶対に、どこかには雇ってもらえます。

給料が下がれば、その人を雇いたい会社がたくさん出てきます。

給料か下がれば、失業者はいなくなるのです。

ピグーは、不景気で失業者がたくさんいても、放っておけば解決すると考えていました。

失業者がいなくなるまで、どんどん給料を下げればいいからです。

しかし、当時は、労働組合が、給料を下げることに反対していました。

そのため、ピグーは労働組合を批判しました。

また、労働者は、お金を得ると、貯蓄をしたり、買い物をしたりします。

買い物をすれば、モノを売った人が儲かります。

誰かの所得は、消費か、貯蓄になります。

ピグーのような古典派は、銀行に貯金することは、良いことだと考えています。

お金を銀行に預ける人が増えても問題ない、とピグーは言います。

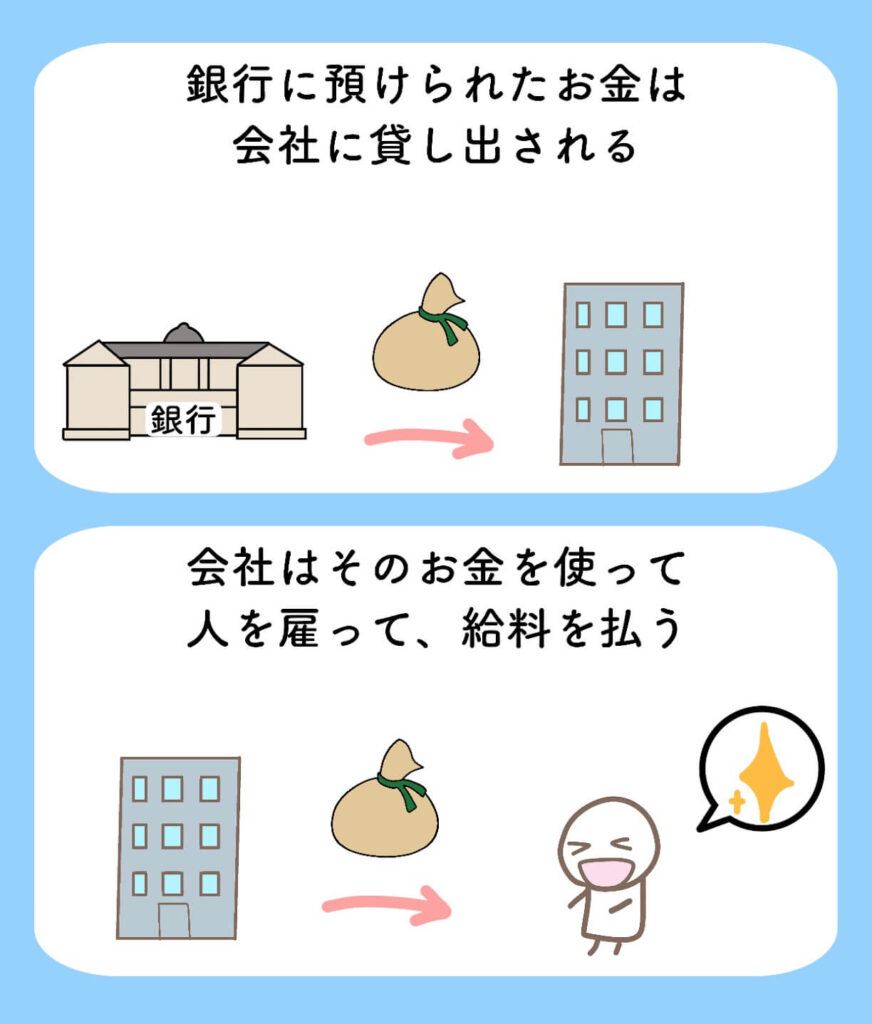

なぜなら、銀行はお金を会社に貸しています。

会社は銀行からお金を借りると、そのお金で新しい人を雇います。

つまり、誰かの給料になります。

そのため、貯金する人が多かったとしても、いづれは失業者が減っていきます。

もし景気が悪くなって、失業者が増えても、その状態がずっと続くことはない、とピグーは考えていました。

ケインズ

ケインズは、ピグーとは、違う考え方を持っていました。

パンの値段を安くすると、パン屋さんの給料が減ります。

そして「節約しないといけない」という危機感を持つようになります。

つまり、今まで以上に買い物をしなくなります。

また、ケインズは、「貯金は悪だ」と考えていました。

貯金をする人が増えれば、お店の商品は売れなくなります。

お店が儲からなくなって、労働者の給料が下がってしまいます。

節約する人が増えると、景気は悪くなります。

そのため、ケインズ「節約しなきゃ」という気持ちにさせてはいけないと考えました。

そして「労働者の賃金を下げてはいけない」と主張しました。

さらにケインズは、そもそも給料は簡単には下がらない、と主張しました。

労働者は、いきなり自分の給料が下がるとビックリします。

そして、会社が悪いと感じて、労働組合を組んで、団結して歯向かうのが普通です。

給料は簡単には下がらないのです。

これを賃金の硬直性と言います。

労働組合は、給料を下げないように会社に反抗します。

ピグーは、労働組合の賃金維持政策を批判しました。

しかしケインズは、労働組合が反抗するのは仕方がないことだと考えました。

それに、もし給料が下がっても、失業者の問題は解決しないと主張しました。

そのため、別の解決策を提案しようと考え、『雇用、利子および貨幣の一般理論』という本を書きました。