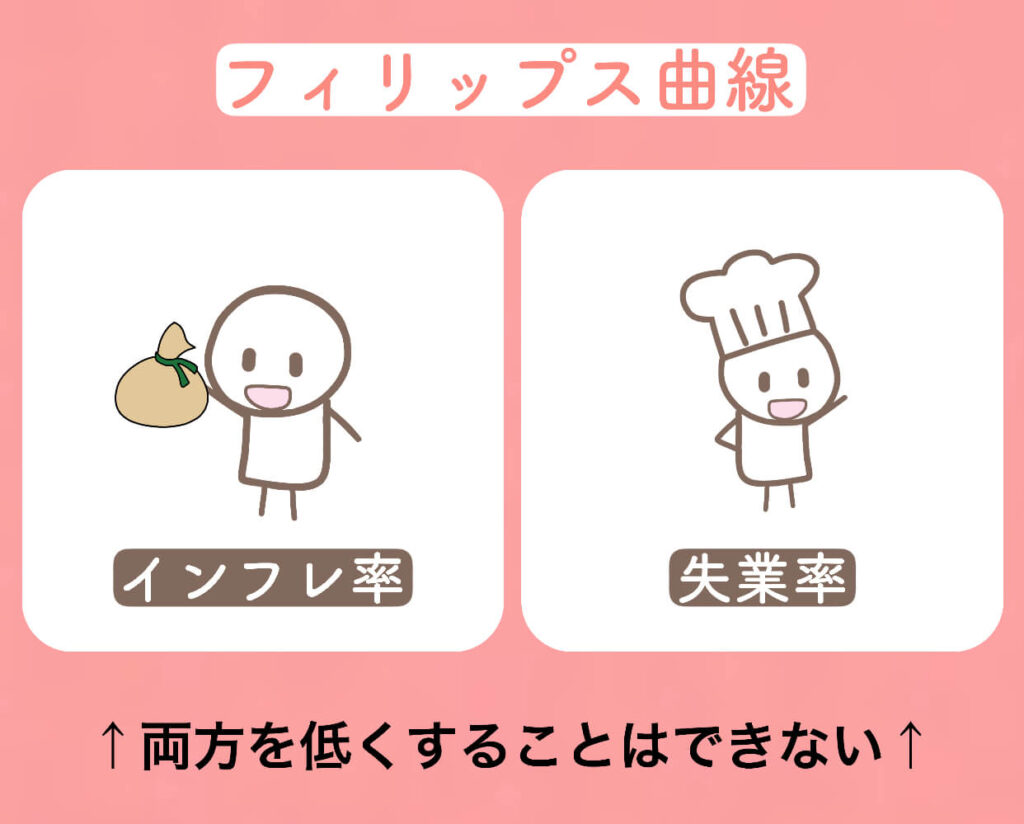

フィリップス曲線

フィリップス曲線とは、インフレ率と失業率は同時に低くできないことを表した曲線です。

理想を言えば、インフレ率も失業率も両方とも低い方がいいです。

インフレが低いと、お客さんは安い値段で商品を買うことができます。

そのためインフレ率が低いことは良いことです。

また、失業率が低いと、お店の従業員が働いて給料がもらえるということです。

給料がもらえるのは嬉しいことです。

そのため失業率が低いことは、良いことです。

インフレ

インフレとは、商品の値段がどんどん高くなってしまうことです。

インフレ率は、低い方がいいです。

なぜなら、お客さんは、商品を安く買えた方が嬉しいからです。

インフレとは、モノの値段が上がることです。

モノの値段が上がれば、買い物できる量が減ります。

例えば、昔は、200円でハンバーガーが2個変えていました。

しかし、今ではハンバーガー1個が200円くらいします。インフレが原因です。

そのため、今では、200円でハンバーガーが1個しか買えません。

モノの値段が上がれば、買い物できる量が減るのです。

人々は、安い値段で商品を買いたいので、インフレは起きないほうがいいです。

失業率

失業率は、仕事がない人の多さを表しています。

失業率は低い方がいいです。

失業率が低いということは、みんなが働いて給料をもらえているということだからです。

そのため、失業者は低い方がいいです。

失業率が低いということは、より多くの人が、仕事をして給料をもらっているということです。

インフレも失業率も、両方とも低い方がいいです。

しかし、両方とも低くすることはできません。

その理由を見ていきます。

インフレ率を低くする方法

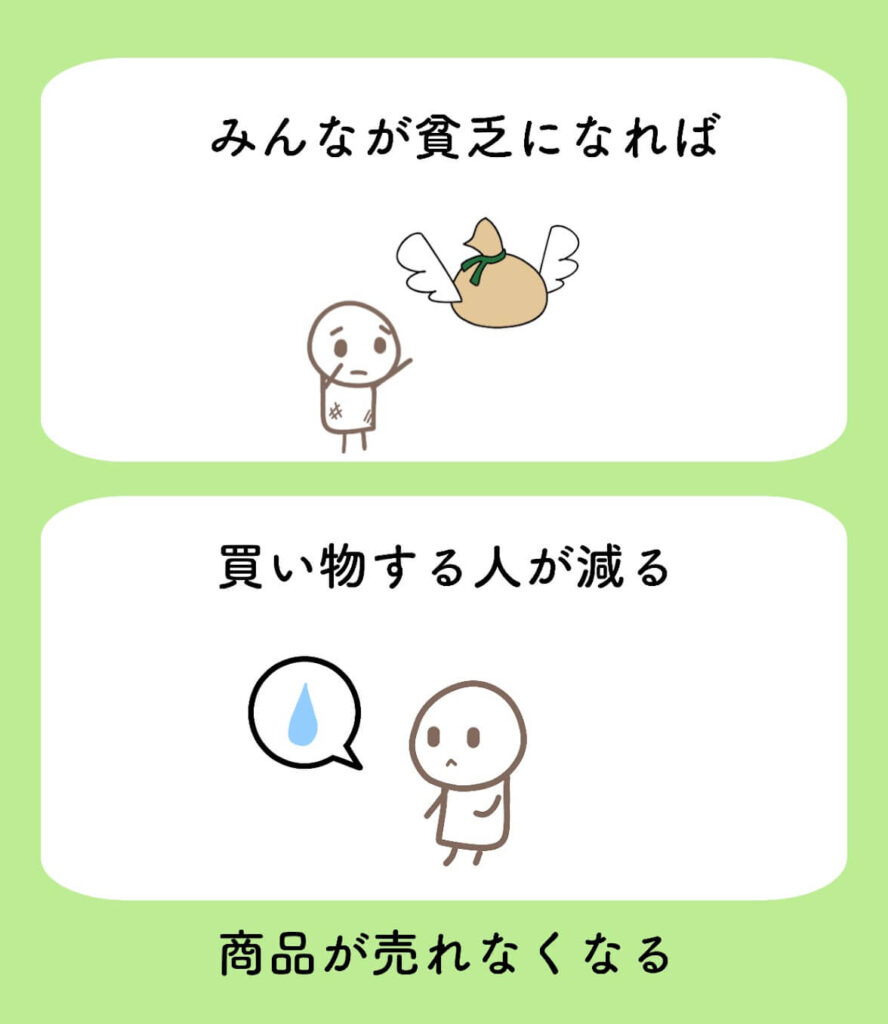

インフレ率を低くする方法は、国民からお金を奪うことです。

国民からお金を取り上げてしまえば、みんなはお金がなくなります。

国民が全員、いっせいに貧乏になります。

貧乏な人は、お金がないので、買い物ができなくなります。

お店の商品が売れなくなります。

すると、お店の人は、商品を値下げすることで、どうにか商品を売ろうとします。

商品の値段を下げます。

こうして、インフレ率が下がります。

失業率を低くする方法

失業率を低くする方法は、国民にお金を与えることです。

みんながお金持ちになれば、買い物をする人が増えます。

お店の商品がどんどん売れます。

お店が儲かります。

また、さらに儲けるために、新しい人を雇います。

働き口が増えるので、失業率が下がります。

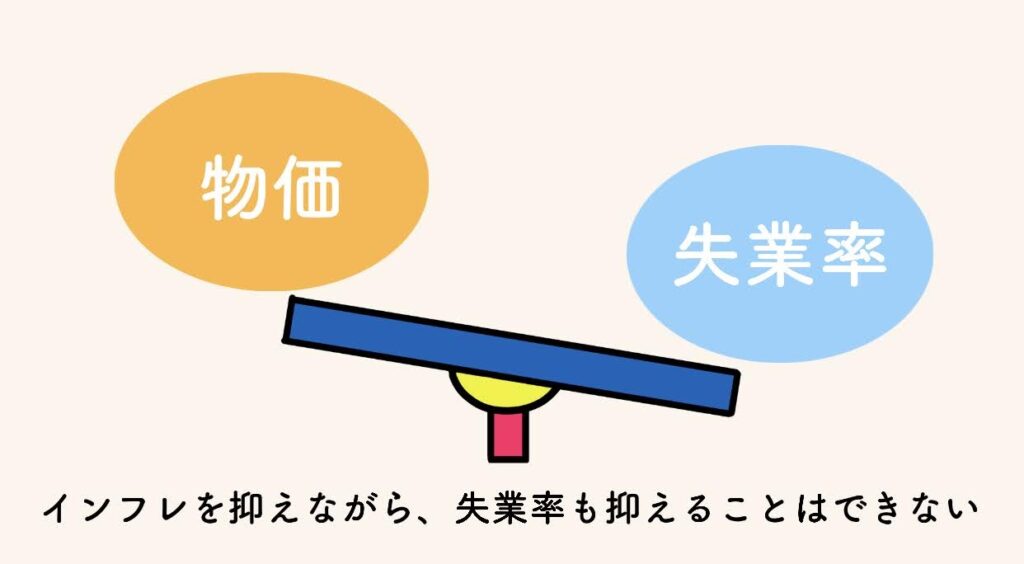

両方を同時に解決できない

失業率も、インフレ率も低い方がいいです。

しかし、両方を同時に、低いままにさせるはできません。

それを説明するのがフィリップス曲線です。

フィリップス曲線を発表したのは、フィリップスです。

フィリップスは、失業率とインフレ率の両方を抑えることは、できないことを発見しました。

つまり、失業率を下げるとインフレになり、インフレ率を抑えると失業率が上がるという関係があるのです。

インフレを抑えながら、失業率も抑えることはできません。

2つを同時に解決することはできないのです。

そのため、対策をするとしても、インフレ対策だけをするか、失業対策だけをするかの二者一択になります。