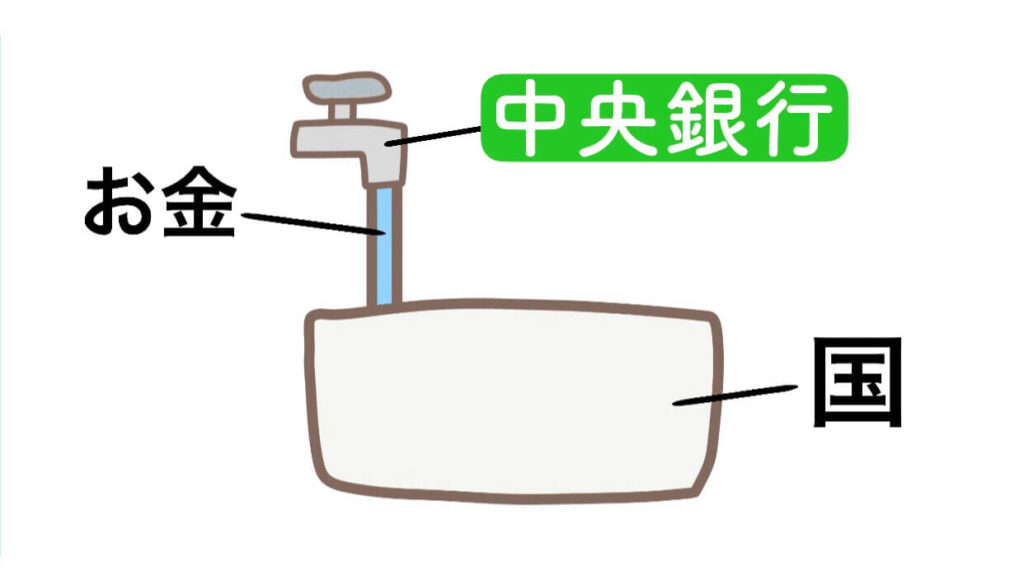

金融政策は、お風呂に水をいれるみたいなものです。

お金の量が、多すぎてもダメだし、少なすぎてもダメです。

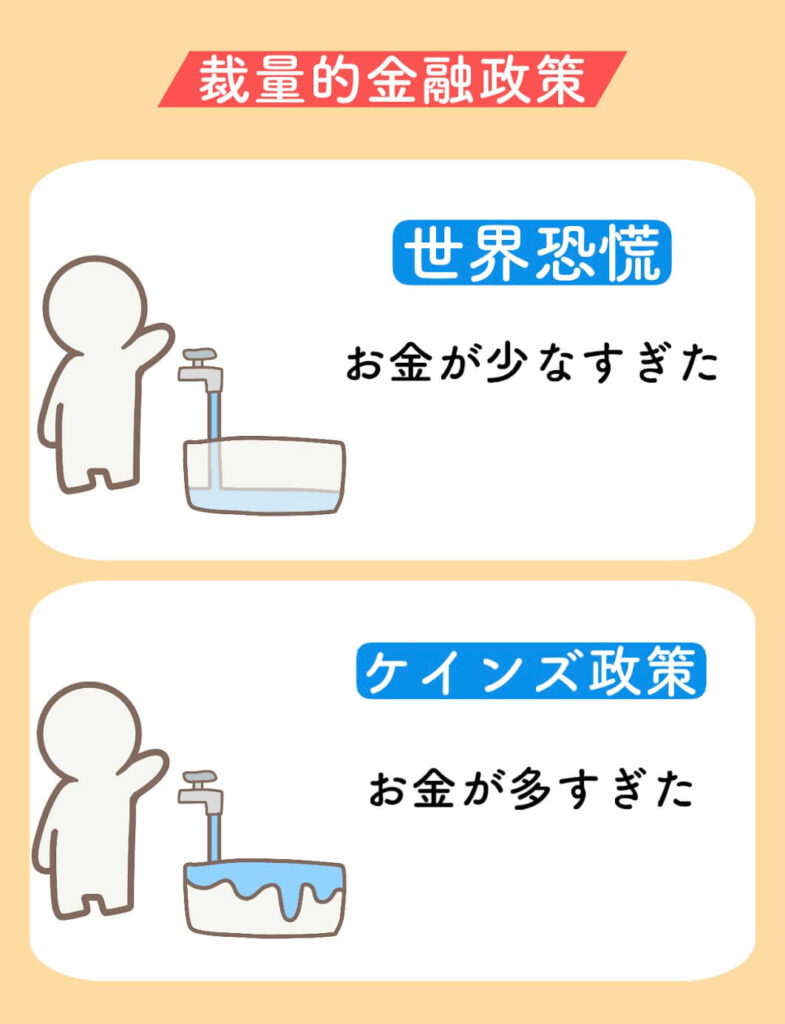

お金が少なすぎたのが、世界恐慌です。

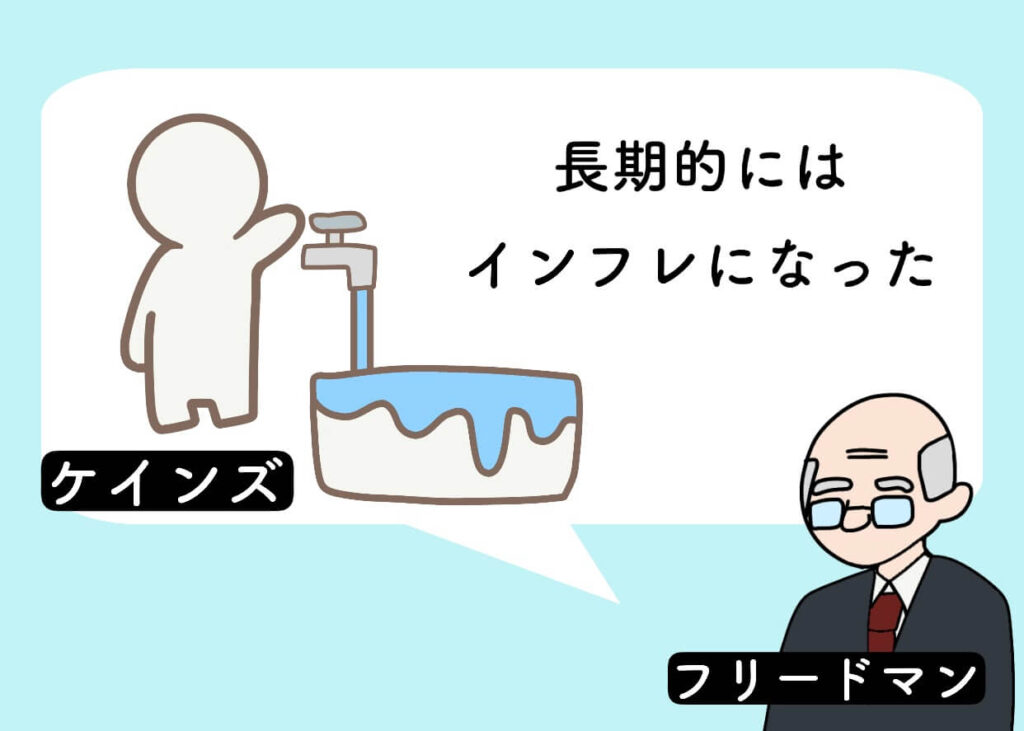

また、お金を入れすぎてしまったのが、ケインズです。

このように金融政策は、さじ加減が難しいので、裁量的やらない方がいいのです。

そのため、フリードマンは、ルールに基づいてやるべきだと、主張しました。

裁量的金融政策

世界恐慌もケインズ政策の失敗も、金融政策を裁量的にやっていたことが原因だと、フリードマンは主張します。

それぞれの詳しい状況を見ていきます。

世界恐慌

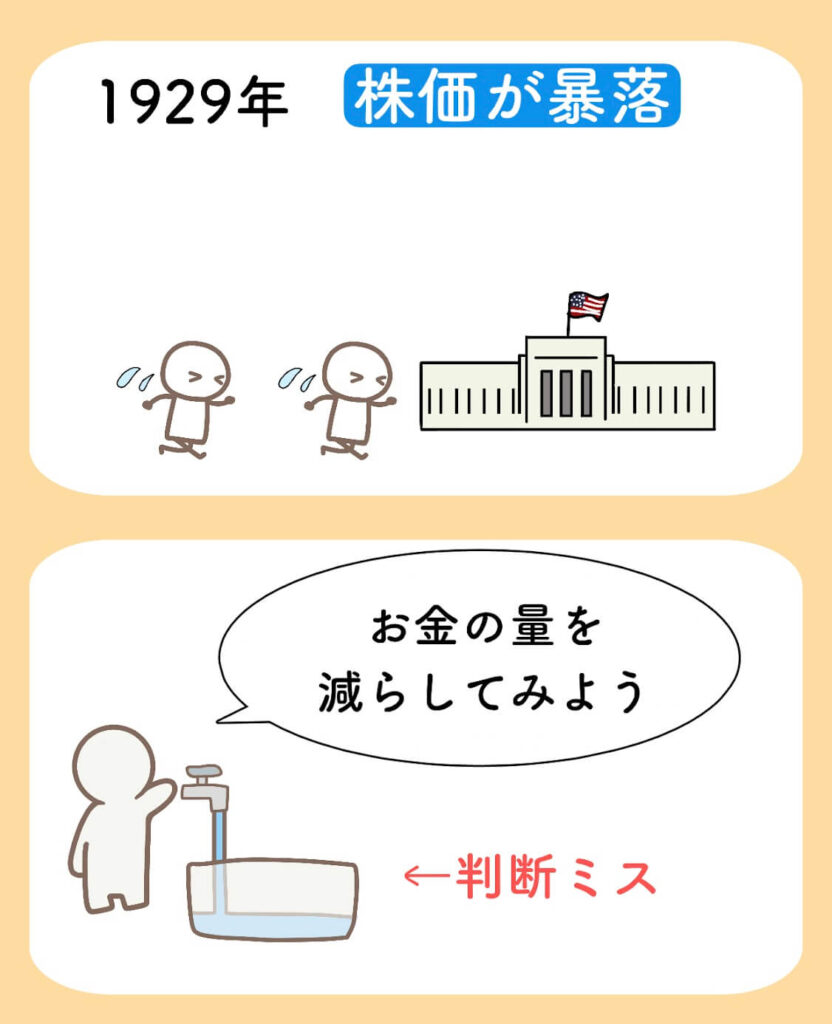

1929年、ニューヨークで株価が暴落し、この後、深刻な世界恐慌がおきました。

景気が悪くなった時、中央銀行は、国のお金の量を減らしました。

お金の量が少なければ、経済活動に必要なお金の量が不足し、経済活動は停滞します。

アメリカの中央銀行が、世の中のお金の量を減らしたせいで、景気が悪化したのです。

つまり、世界恐慌は、中央銀行の人の判断ミスが原因だと、フリードマンは理解しました。

ケインズ政策

世界恐慌の後、ケインズ政策が人気になりました。

ケインズ政策とは、買い物をする人を増やす作戦です。

国民が皆んなお金を手に入れたら、お金が使えるようになって、皆んな買い物をするのです。

だから、国民の給料を高くして、買い物をする人を増やそうとしました。

しかし、フリードマンは、ケインズ政策を批判しました。

なぜなら、長期的には、インフレになってしまったからです。

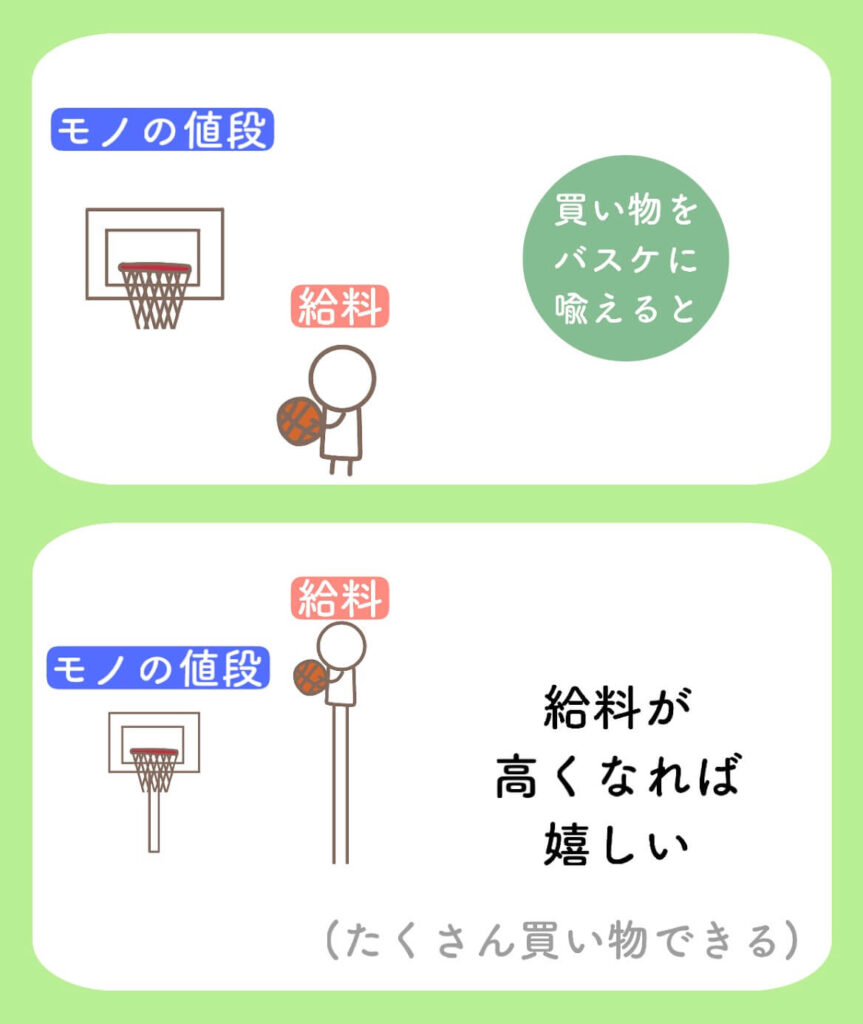

ケインズ政策は、国民の給料を増やすというものです。

給料が増えれば、たくさん買い物ができて嬉しいです。

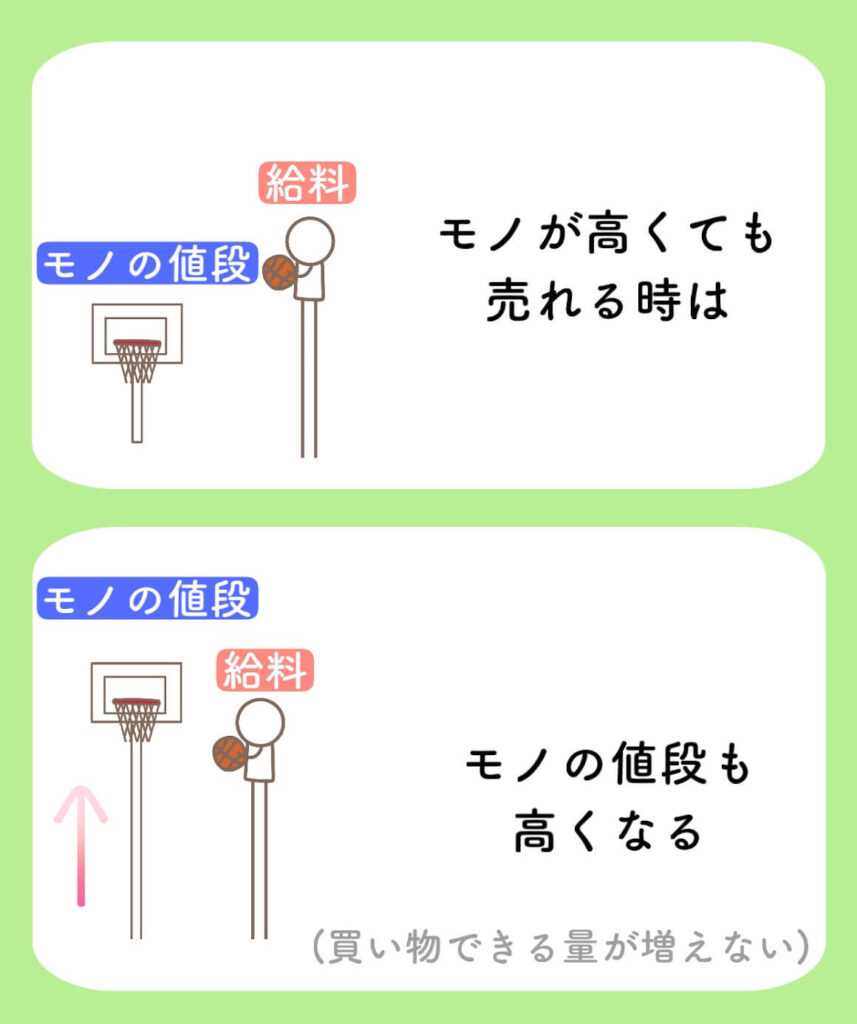

しかし、みんなが一斉にお金持ちになると、商品は高くても売れるようになります。

結局は、買い物できる量は変わらなくて、インフレになっただけだったのです。

フリードマンの考え

ルールに基づく金融政策

フリードマンは、ルールに基づいた金融政策を提案しました。

「一定の増加率でお金を増やすべきだ」と言ったのです。

お金を供給し続ける理由

今まで、お風呂に喩えて話をしてきました。

お風呂だと、水を入れ続けたら、水が溢れます。

一方で、国には、お金を入れ続ける必要があります。

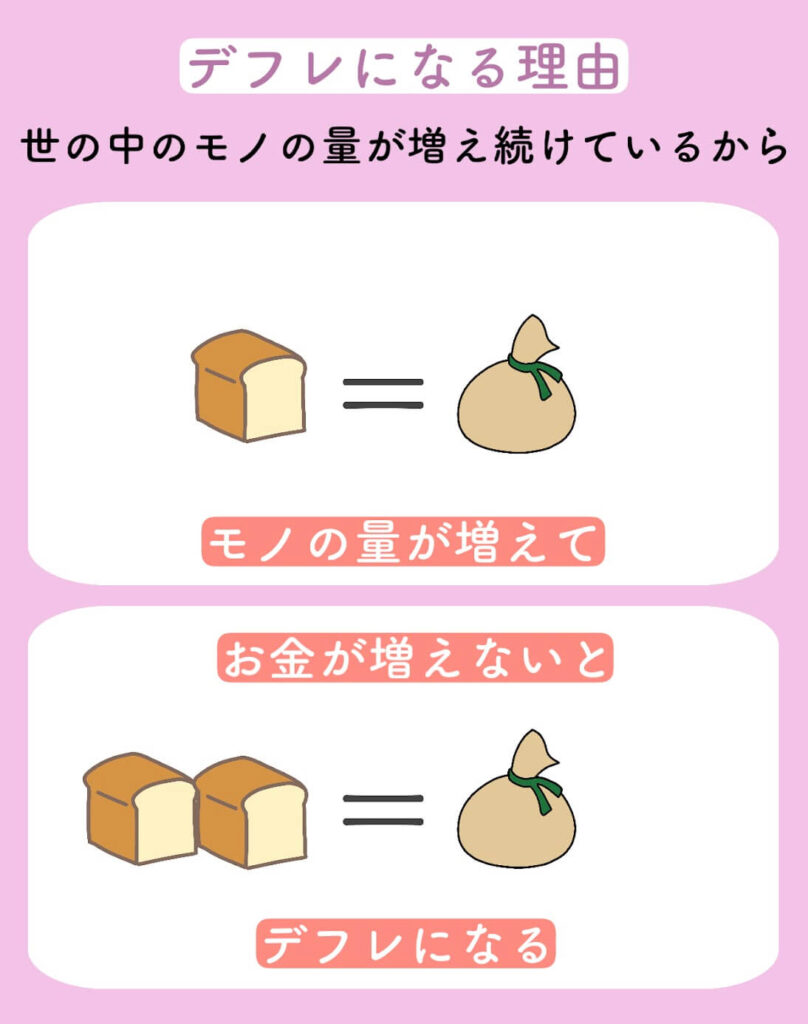

なぜなら、お金を入れ続けないと、デフレになるからです。

お金を刷らないと、勝手にデフレになります。

それは、モノの量が、技術革新で自然に増えていくからです。

モノの量が増えるのに、お金の量が増えないと、デフレになるのです。

マネタリズム

フリードマンは、お金の量を適切にコントロールすれば、インフレを防ぐことができるという考え方という考え方をしています。

こうした考えを「マネタリズム」といい、理論家を「マネタリスト」と呼びます。

日本銀行がちょうどいい量のお金を供給すればいいのです。

K%ルール

フリードマンは、通貨供給量を、毎年3〜5%程度、穏やかに増加させるようにするルールを作れば良いと考えました。

これをK%ルールと呼びました。