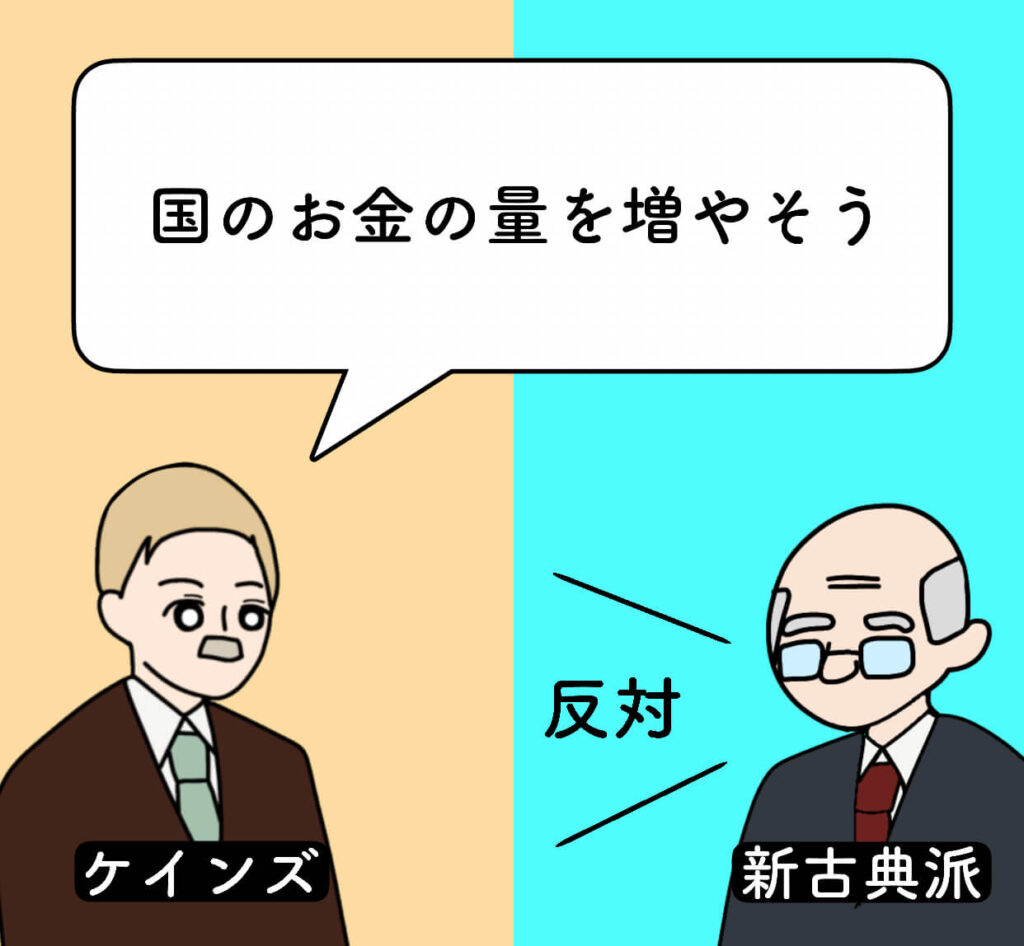

国民にお金(給料)を与えれば、景気が良くなると考えたのは、ケインズです。

ケインズは、国のお金の量を増やせば、景気が良くなると考えました。

しかし、新古典派のフリードマンは、それに反対しました。

フリードマンは、貨幣中立説を信じました。

「中立」というのは「有益でもないし、有害でもない」ということです。

「貨幣中立説」は「国のお金の量を増やしても、景気はよくならない」という意味です。

どういうことか、詳しくみていきます。

国のお金の量を増やそう

ケインズは、国のお金の量を増やせば、景気が良くなると考えました。

そのため「どんどんお金を刷ればいい」というような、考え方をしていました。

ケインズは「国民のお金(給料)をたくさん与えるべきだ」と主張しています。

例えば、給料が1000円だったとします。

そして、国のお金が増えて、給料が2000円になったとします。

そしたら、お金持ちになった気分になります。

たくさん買い物ができます。

国のお金が増えて、給料が増えたら、景気が良くなります。

景気を良くするためには、国民の給料を増やして「国民がお金を持っている状態」を作る必要があるのです。

しかし、古典派は、そのやり方に反対しました。

国のお金の量を増やすべきではない

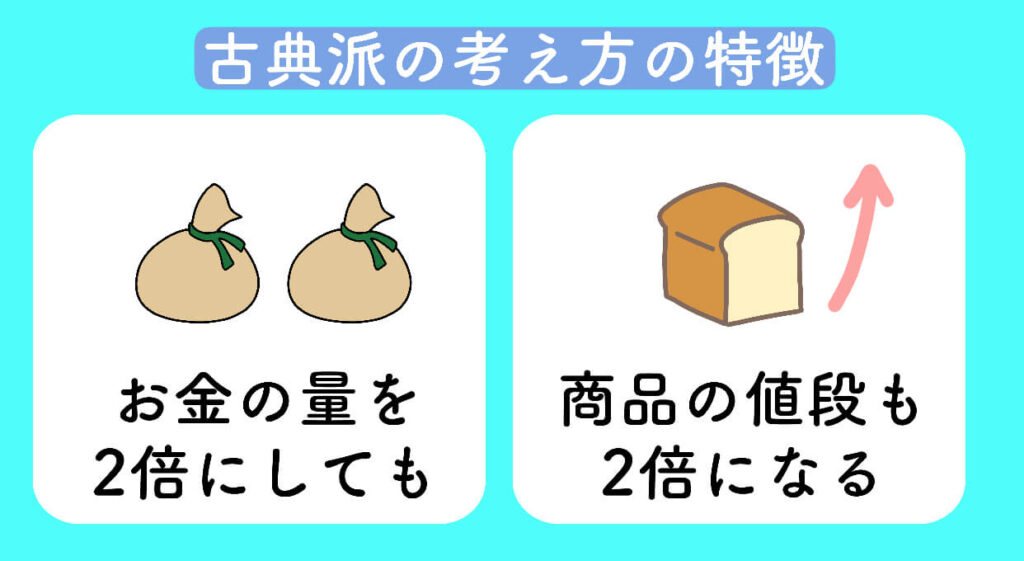

貨幣中立説を信じる古典派は、国のお金の量を増やすべきではないと考えています。

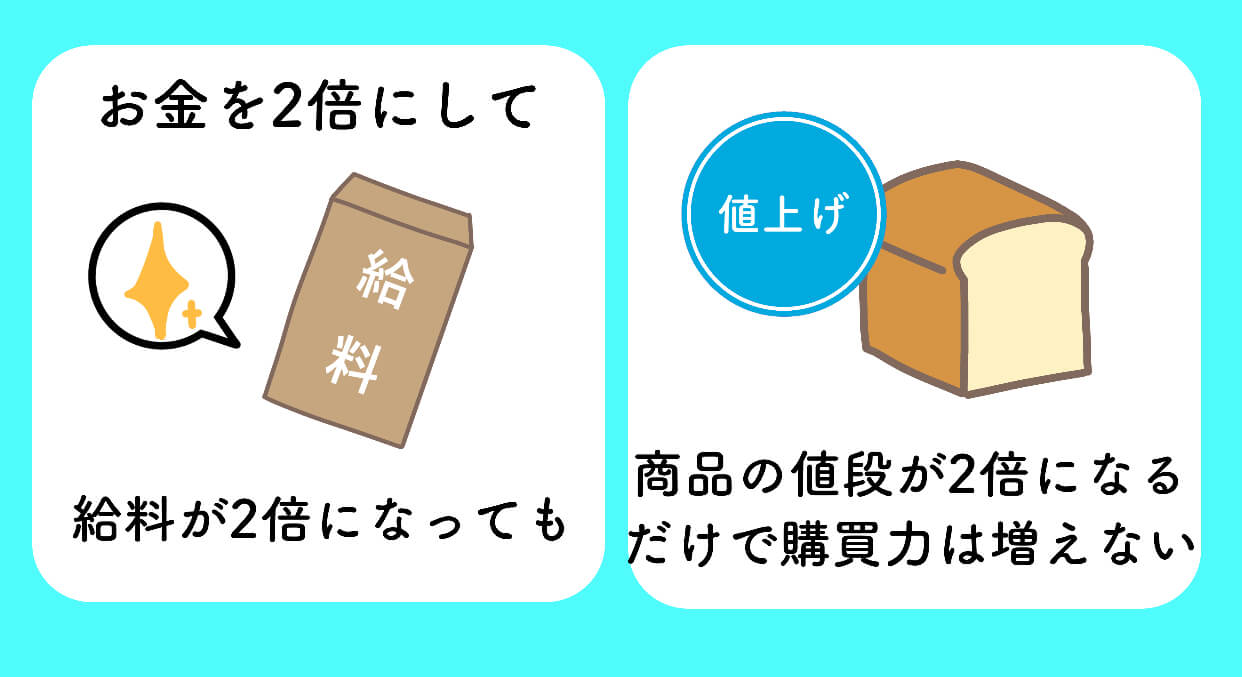

例えば、100円でパンを買えたとします。

その後、国のお金の量を2倍にしたとします。

そしたら、給料が2倍になるかもしれません。

しかし、パンの値段も2倍になります。

結局、買える商品の量は変わらないのです。

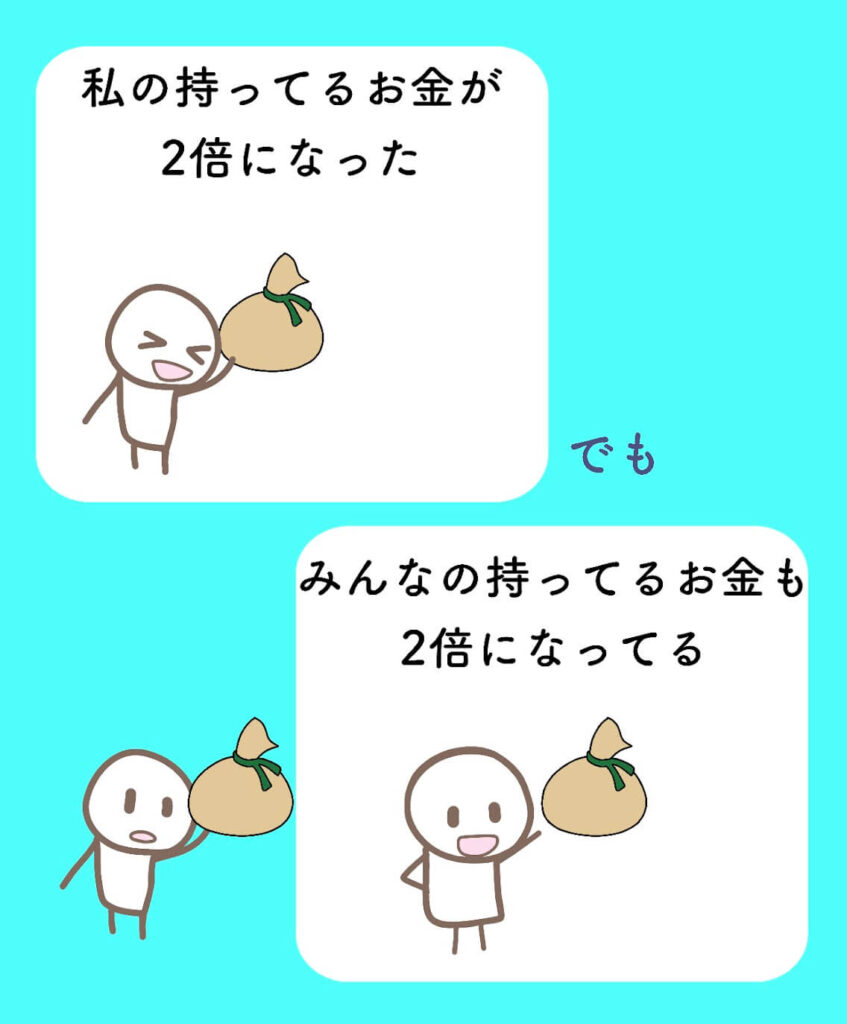

国内のお金の量が2倍になると、みんなが同時にお金を持つようになります。

こうなると、お金の価値が下がってしまいます。

国のお金の量を増やしても、誰も「お金持ちになった気分」にはならないのです。

みんなが一斉にお金持ちになったら、物価が上がってしまうので、生活の質は変わらないのです。

古典派が言いたいこと

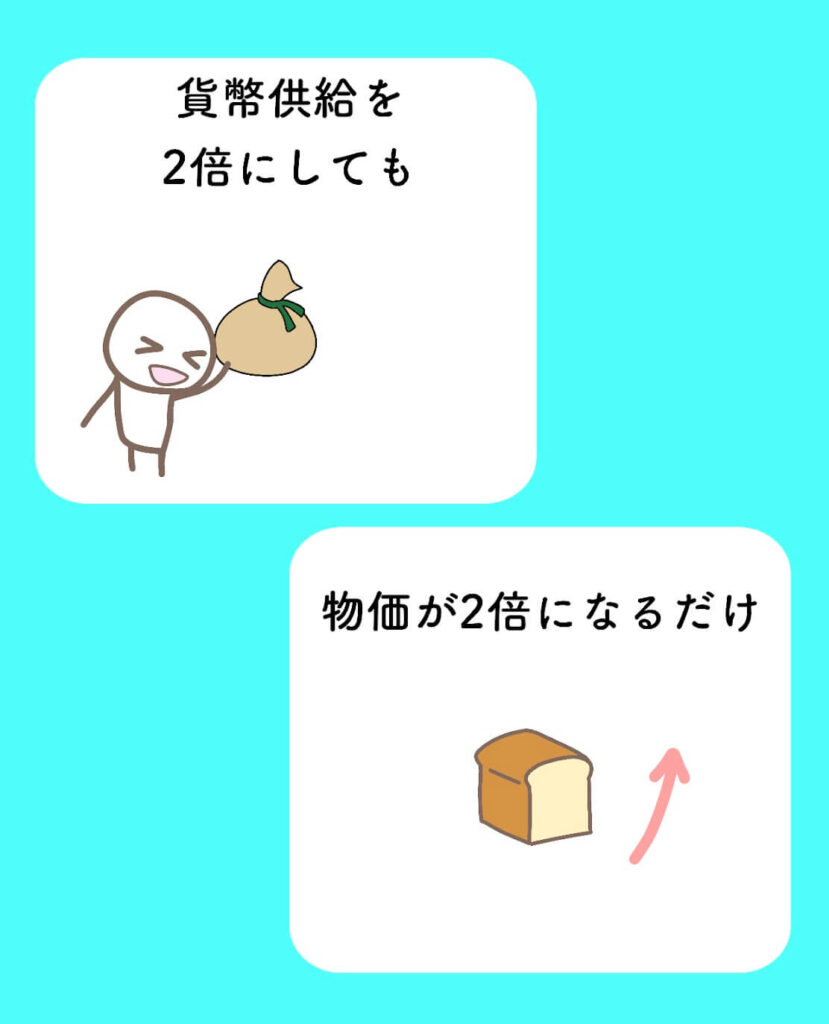

貨幣中立説を信じる古典派が伝えたいことは

「貨幣供給に2倍にしても、商品の値段が2倍になるだけだから、買い物できる量は増えない」

ということです。

買い物できる量が変わらないということを「実物経済に影響を与えない」と言います。

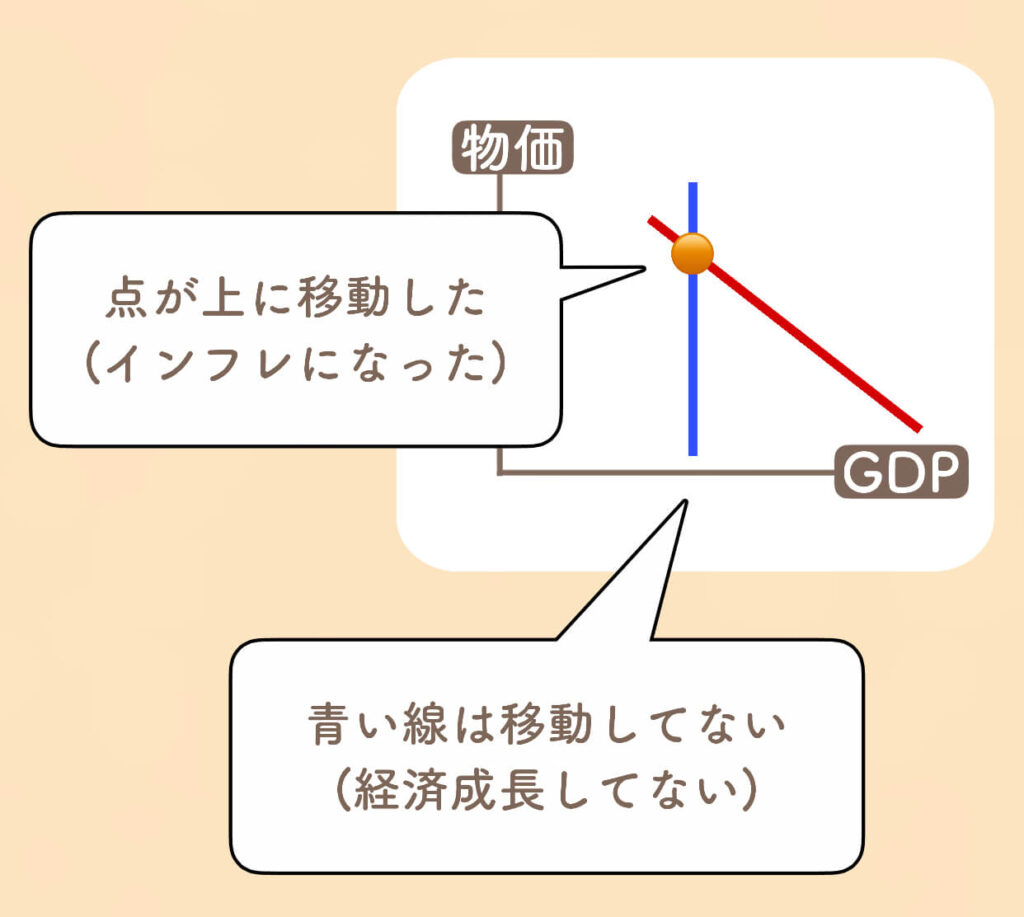

グラフで確認

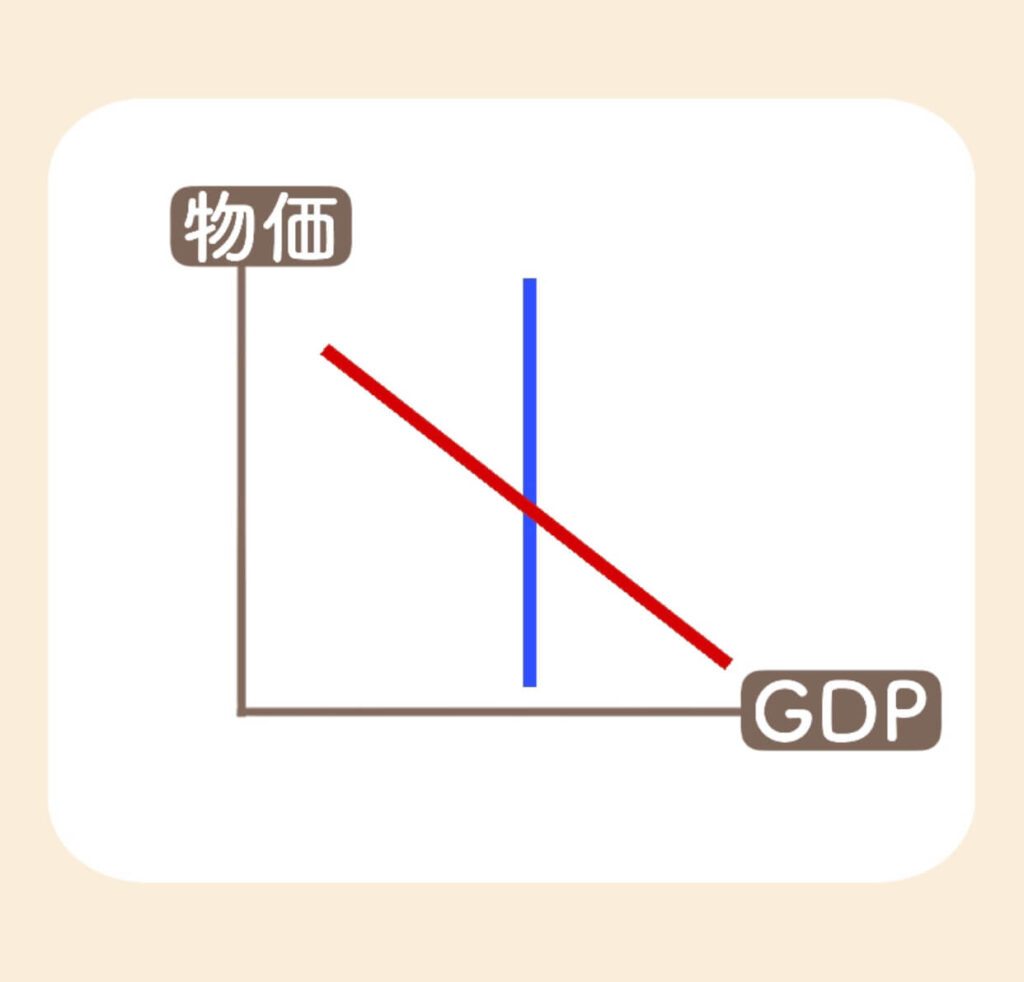

古典派の意見をグラフで確認します。

これが古典派が書いたグラフです。

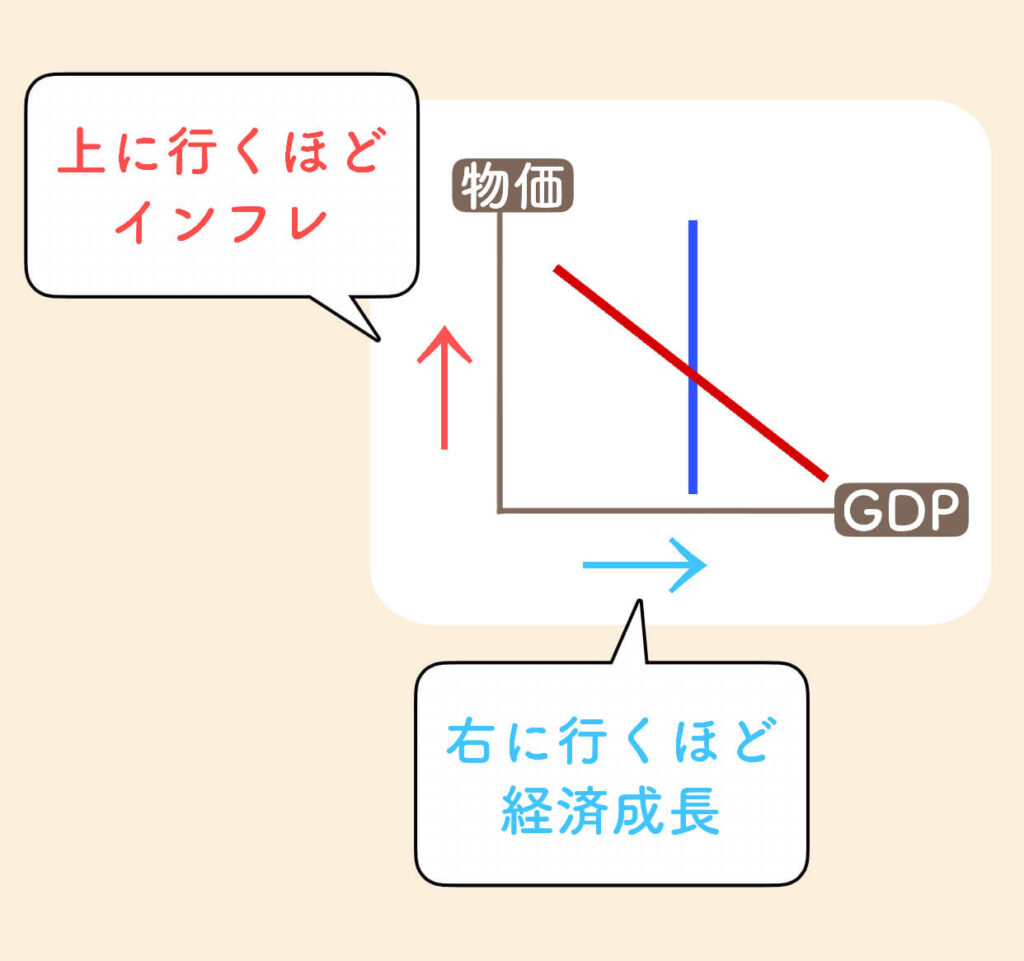

上に行くほど、インフレです。

右に行くほど、経済成長です。

「経済成長」と「GDPの増加」は、同じ意味です。

経済学の目的は、経済成長です。

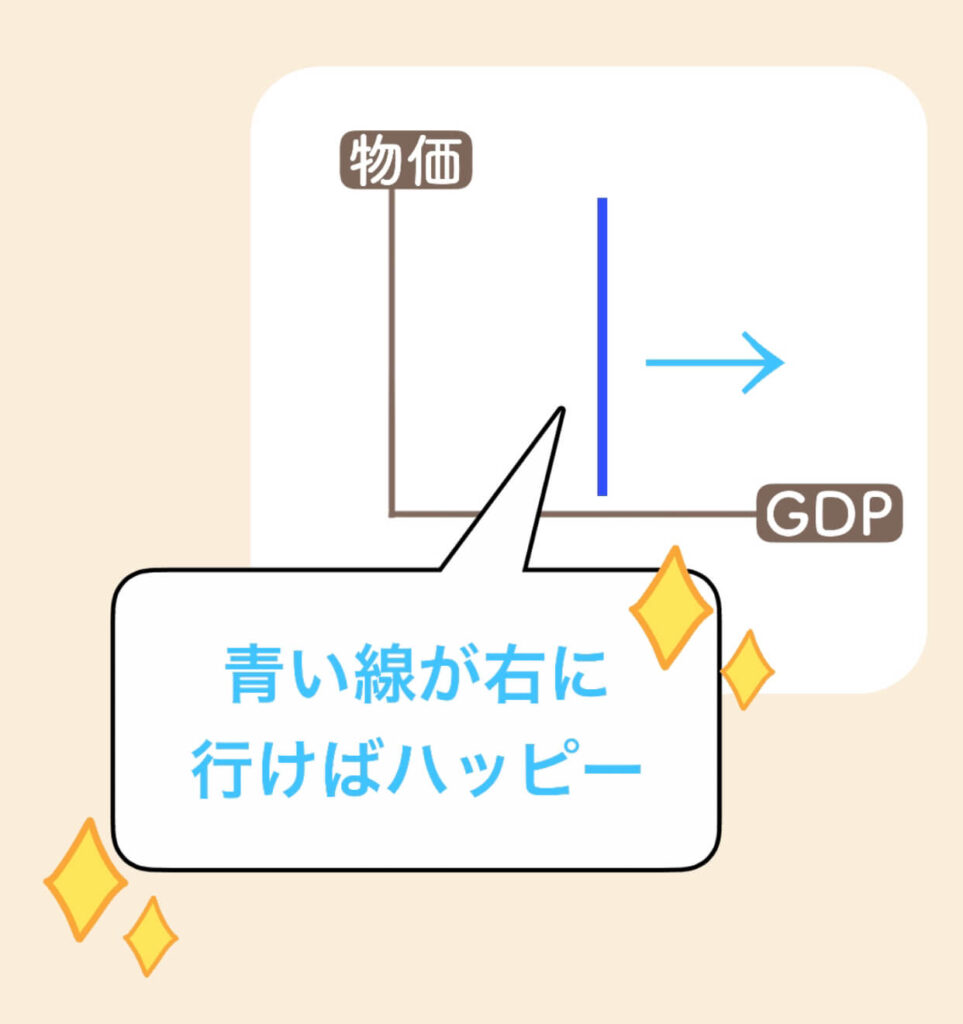

そのため、この青い線が右に動いたらハッピーです。

青い線が右に行くことは、経済が成長することを表しています。

一方で、赤い線は、需要を表しています。

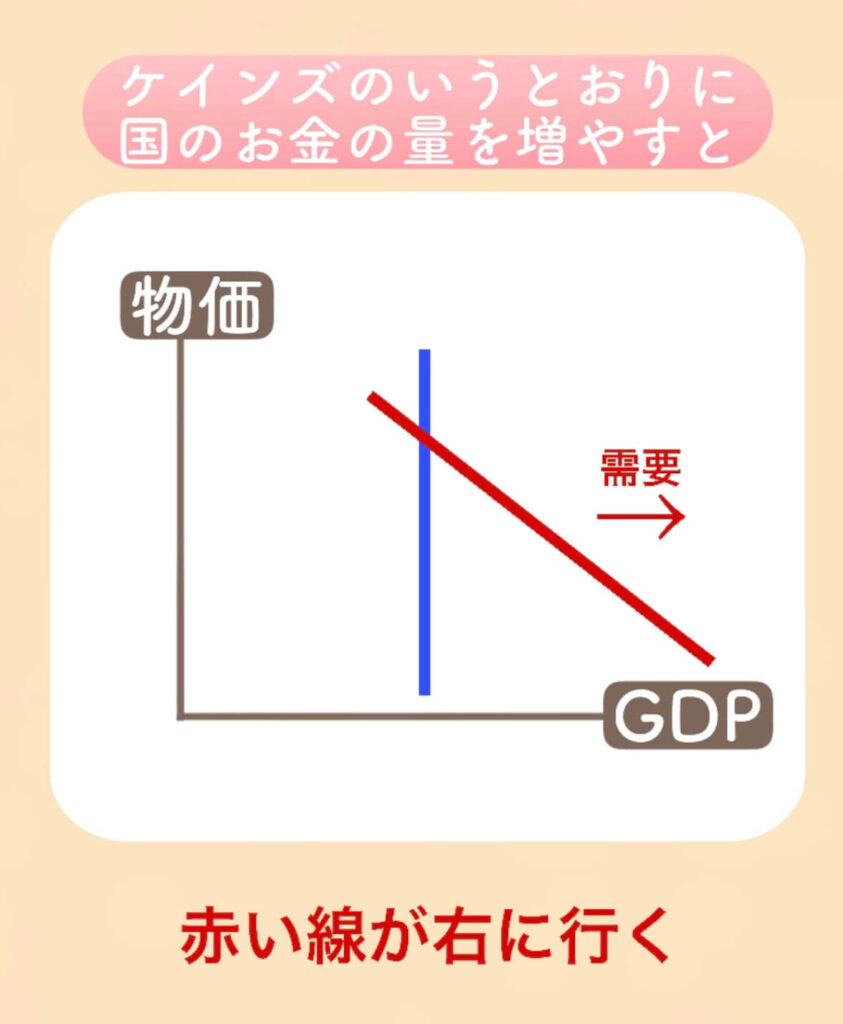

では、ケインズのいうとおり、国のお金の量を増やしてみます。

人々がお金を手に入れれば、需要が増えます。

つまり、赤い線が右に動きます。

国のお金を増やして、需要を拡大しても、赤い線が右に動くだけです。

交わってる点は、上に移動します。

右には移動しません。

この図で伝えたいことは、「国のお金を増やしても、インフレになるだけで、経済成長しない」と言うことです。

青い線は動かないので、経済成長しない、ということです。

景気を良くするためには

景気を良くするためには、人々が買い物をたくさんする必要があります。

買い物をたくさんするということを「購買力を上げる」と言います。

購買力が上がることで、景気が良くなるのです。

しかし、お金の量が2倍になっても、物価も2倍になるのであれば、購買力は上がらないのです。

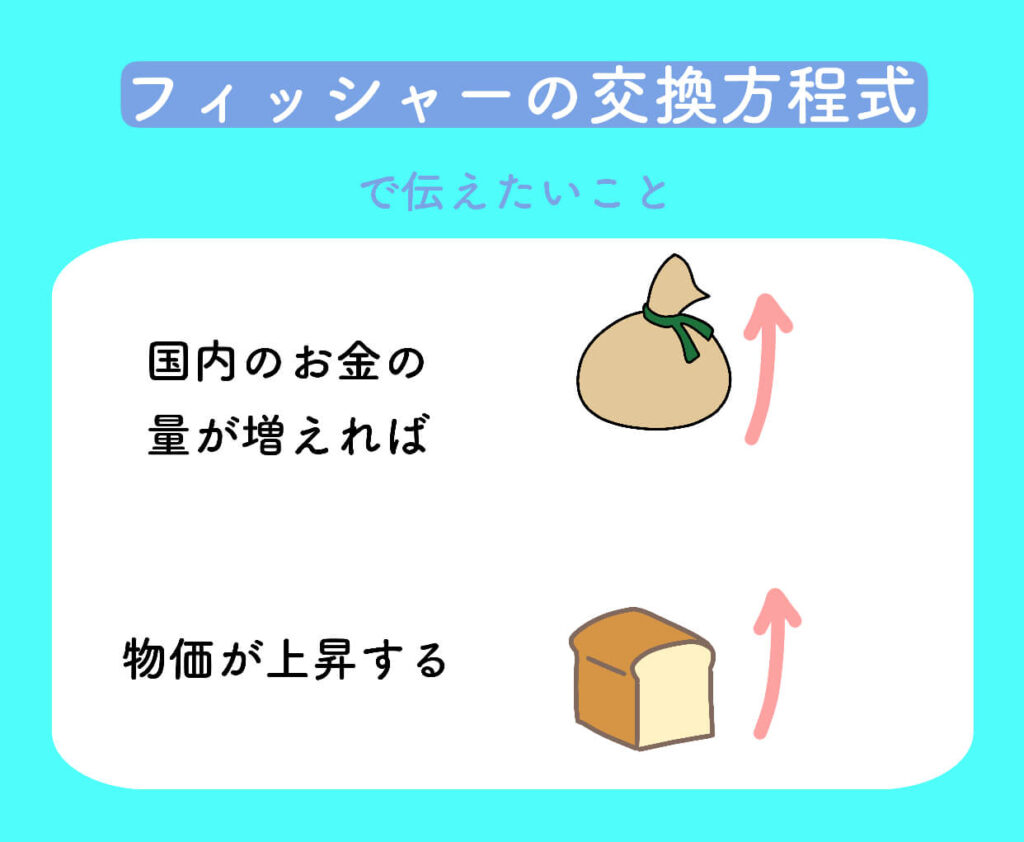

フィッシャーの交換方程式

フィッシャーの交換方程式とは

お金の量が増えれば、物価だけが上昇する

ということを式にしたものです。

貨幣の中立性

「貨幣は中立である」という言葉の意味は、誰のことも助けないということです。

また、「貨幣は中立であるから、実質経済に影響を与えない」という言葉の意味は、

「貨幣は、誰のことも助けないから、買い物できる量は変わらない」という感じのニュアンスです。

ケインズ派

一方で、ケインズ派は、お金を増やしたら、景気が良くなると考えています。

買い物をする人が増えるということは、儲かる人が増えるということです。

そのため、国民に「買い物」をしてもらうことが大事です。

だから、ケインズは、景気が悪い時は、国内のお金を増やす(国民にお金を与える)べきだと考えました。