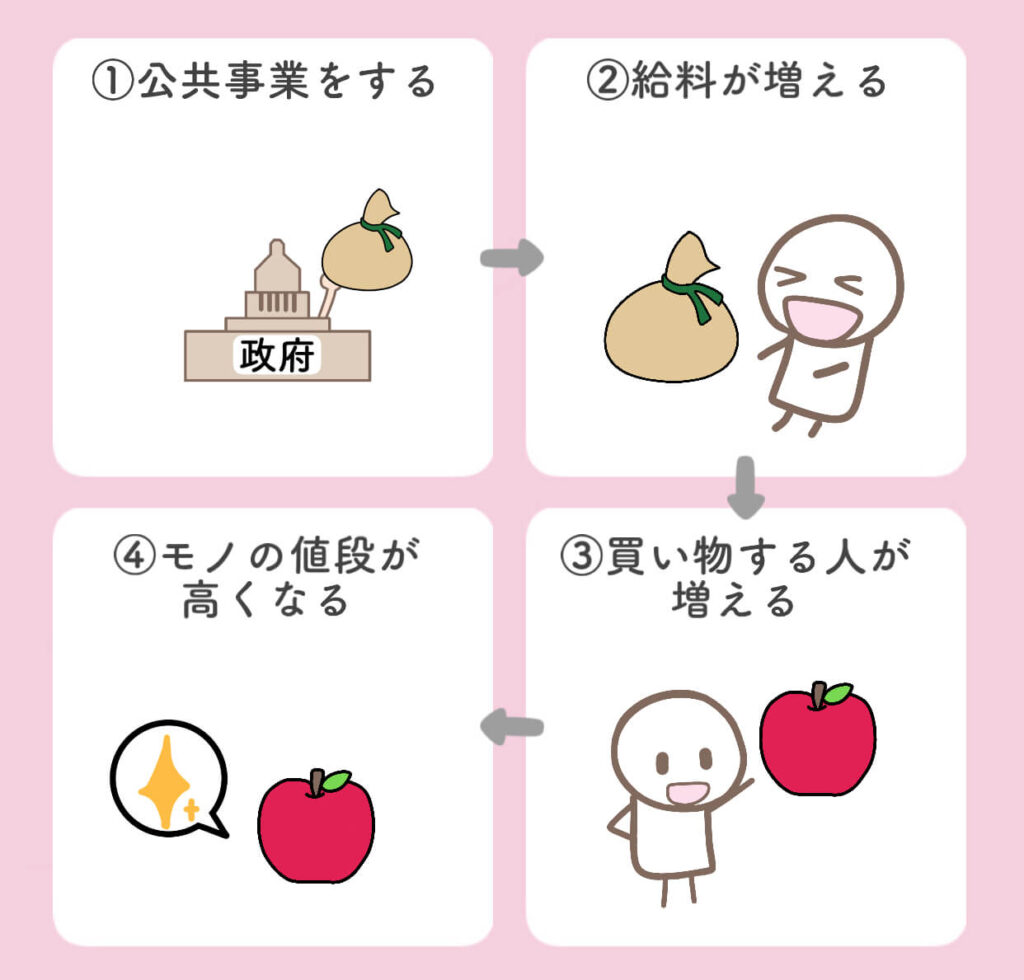

政府が公共事業をすると、モノの値段が高くなり、インフレになっていきます。

その流れを説明していきます。

公共事業

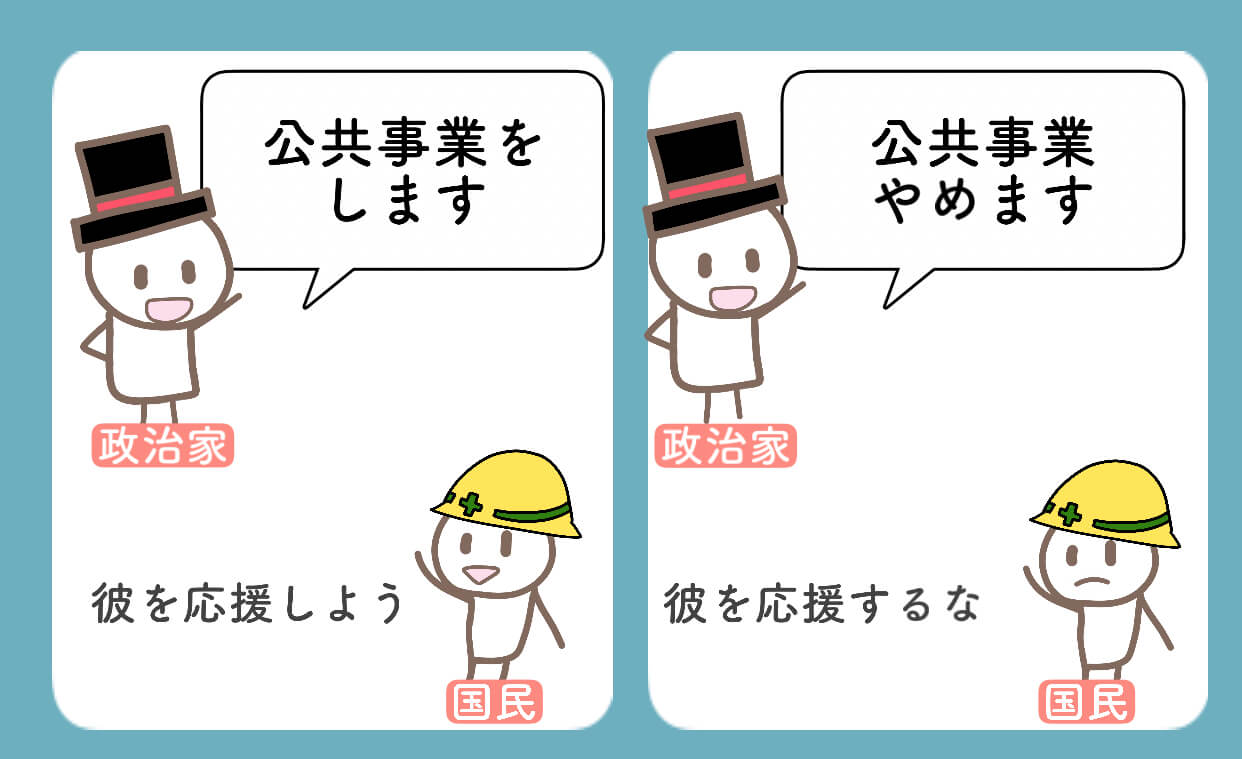

不況になったら、政府が財政支出を増やすことによって、景気を良くします。

財政支出を増やすとは、政府のお財布の中のお金を使うということです。

財政支出として、公共事業をします。

公共事業をするには、(政府にとっては)お金が必要です。

例えば、橋を作ってくれる人に給料を与える必要があります。

つまり、政府がお金を使うと、国民が給料をもらえます。

政府がお金を使うと、景気が良くなるのです。

財政支出をすることは、公共事業をすることであり、景気を良くすることなのです。

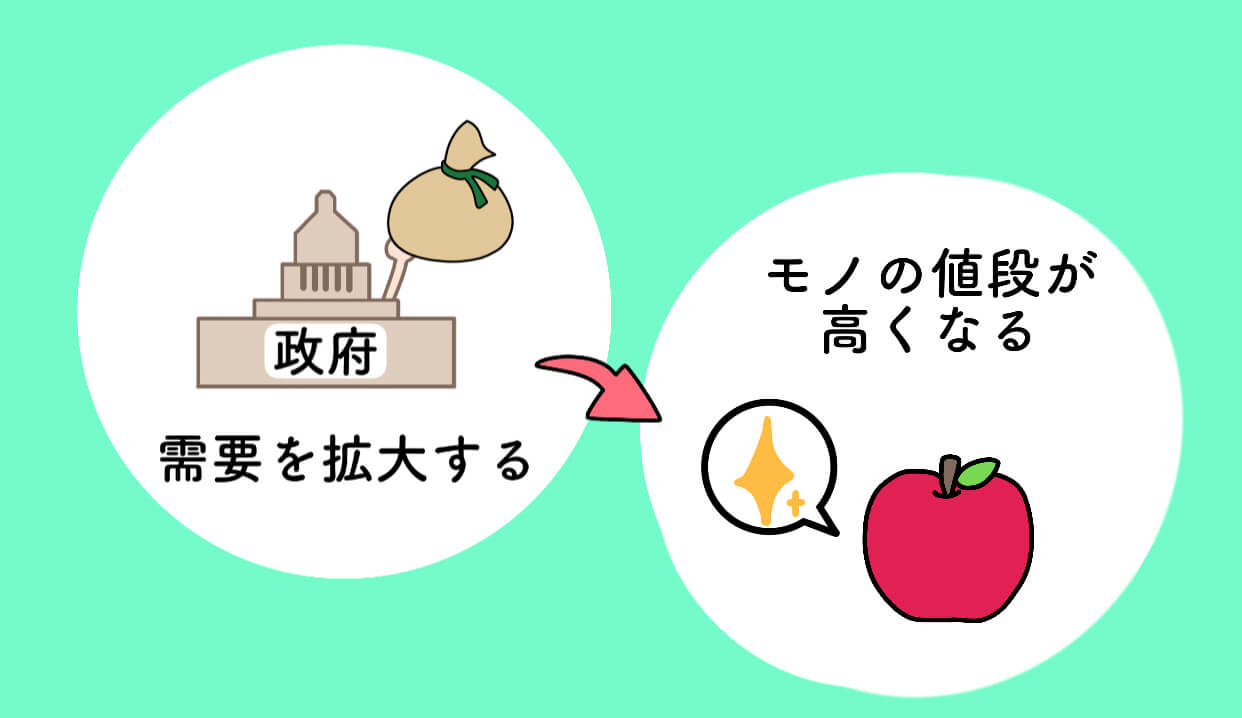

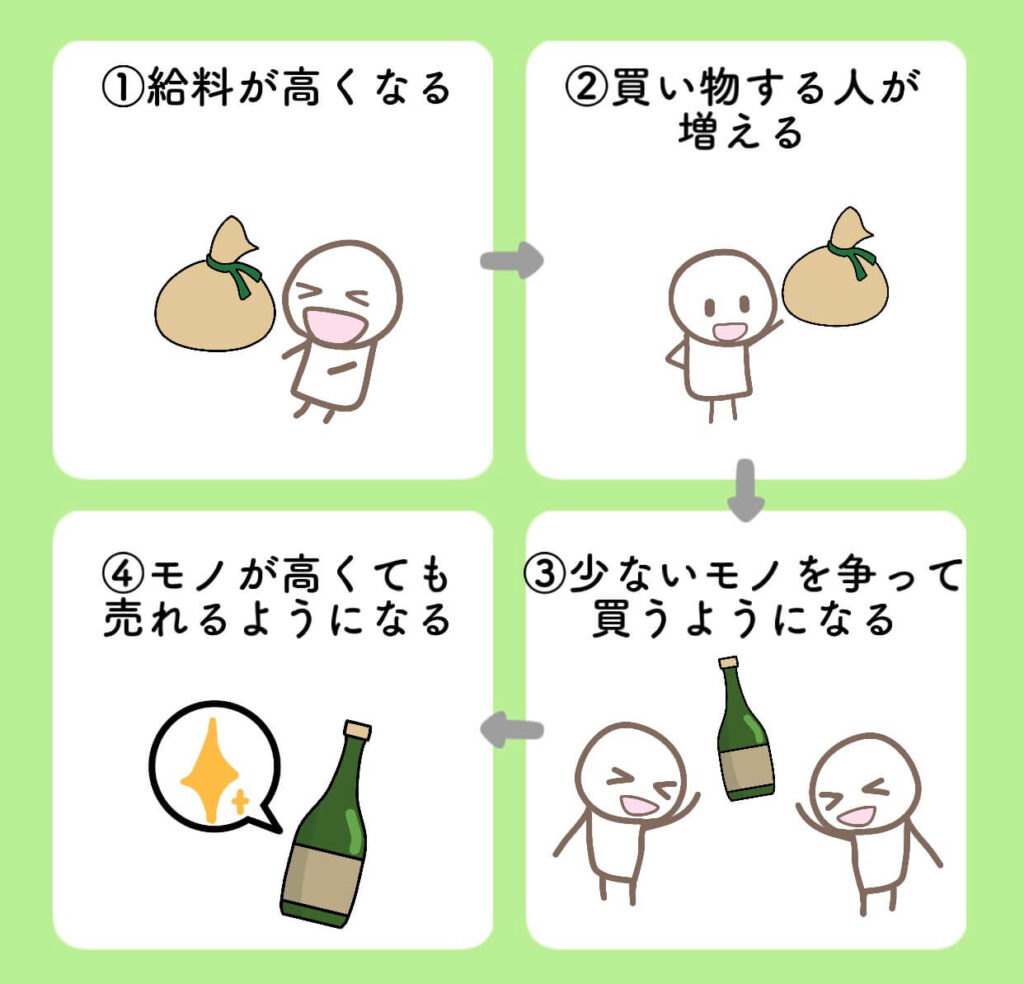

公共事業を増やすとインフレになる理由

給料が増えたら、買い物する人が増えます。

給料が増えると、商品が高くても、買える余裕が出てきます。

商品が高くても売れるときは、お店は商品の値段を上げます。

給料が増えると、モノの値段が上がりやすいのです。

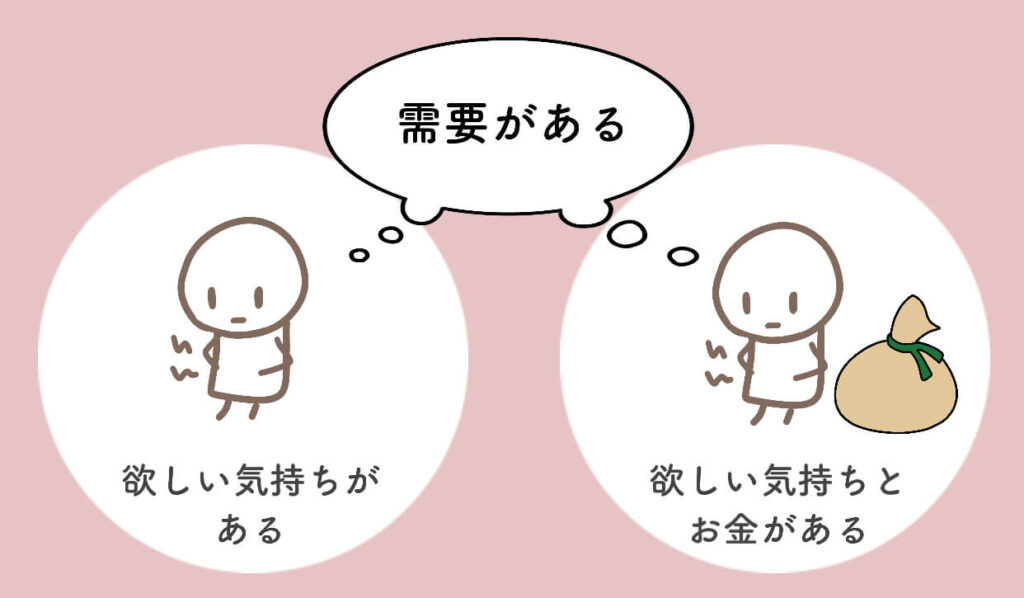

「需要」とは?

需要とは、欲しい気持ちがあります。

需要の意味は、2つあります。

「欲しい気持ちだけあること」と「欲しい気持ちとお金があること」です。

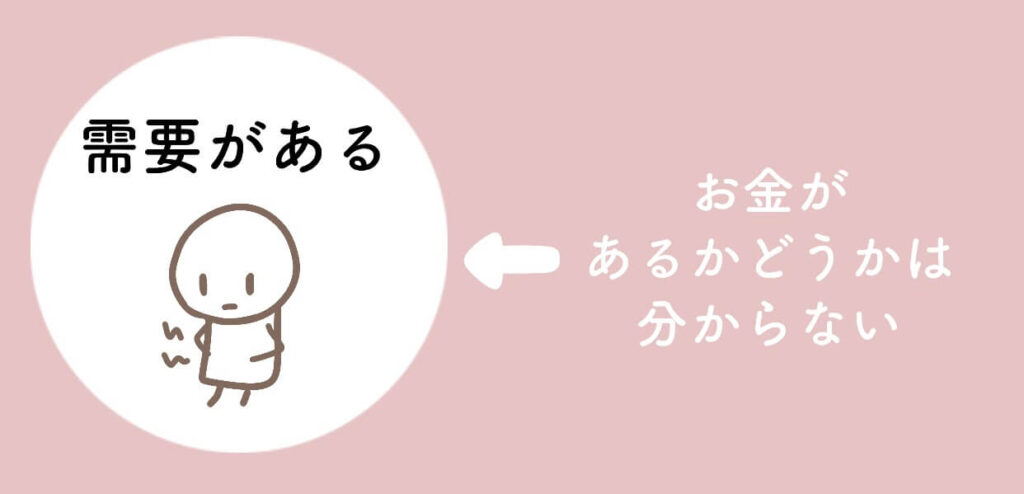

「需要がある」と言ったとき、この人がお金を持ってるかどうかは分かりません。

ただ「欲しい気持ち」は、あります。

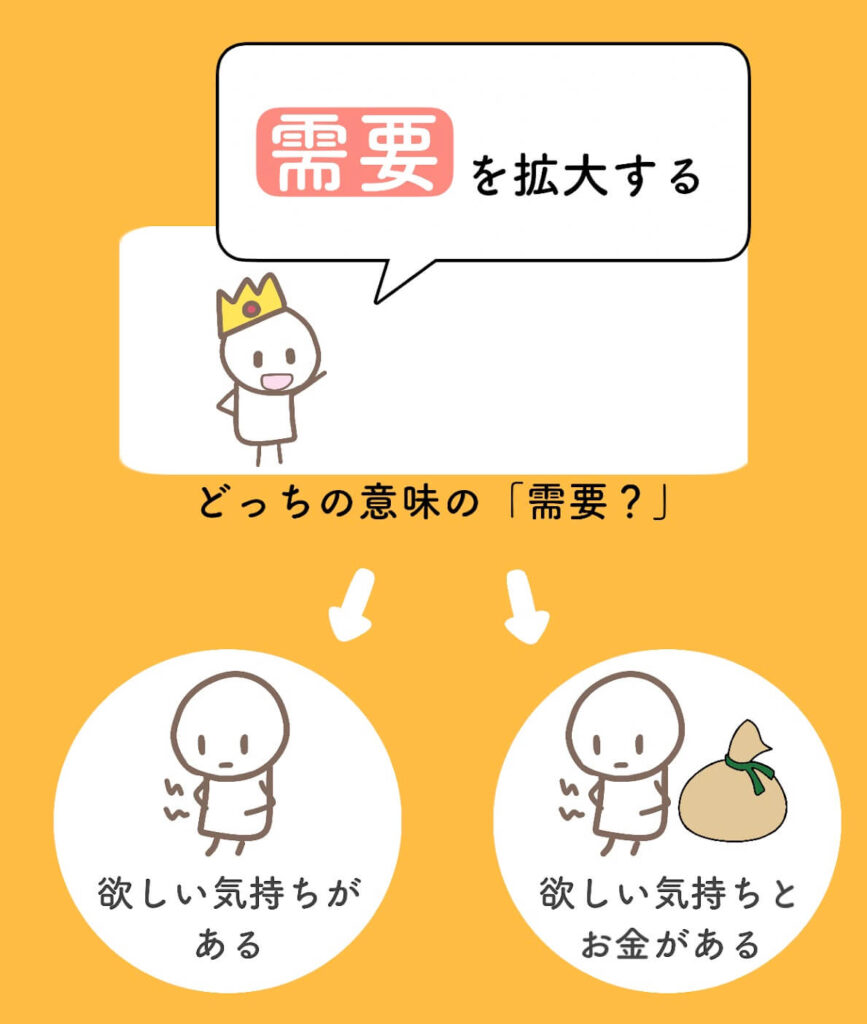

「需要を拡大する」とは?

「需要を拡大する」という言葉を使った時、どっちの意味で使っているのかは、文脈から読み取る必要があります。

しかし、たいていは、「欲しい気持ち」と「お金」の両方が増える必要があるという意味で使っていると思います。

「需要」という言葉は、どっちを表しているのかは分からないので、ちょっとややこしいです。

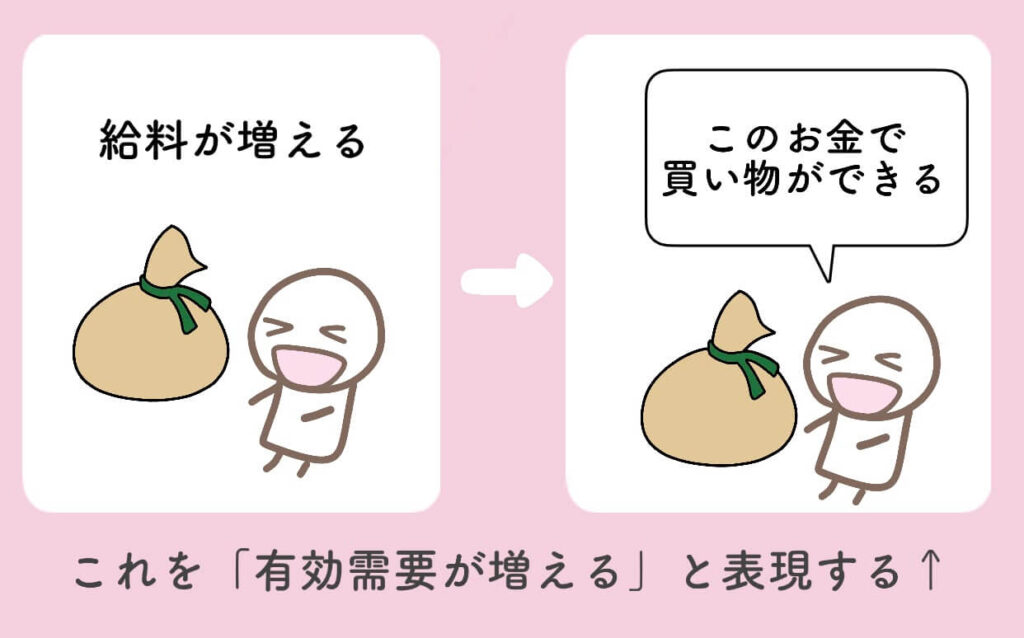

そのため「欲しい気持ち」と「お金」の両方と言いたい時は、「有効需要」という言葉を使います。

有効需要とは、「欲しい気持ち」と「お金」の両方がある状態です。

特に、「お金を持っているのだ」と強調したい時に、有効需要という単語を使います。

そのため、有効需要と聞いたら「国民がお金を持ってること」と考えてください。

有効需要を増やす方法は、国民がお金を得ることです。

国民一人一人が持ってるお金の量が増えることを、有効需要が増えると表現します。

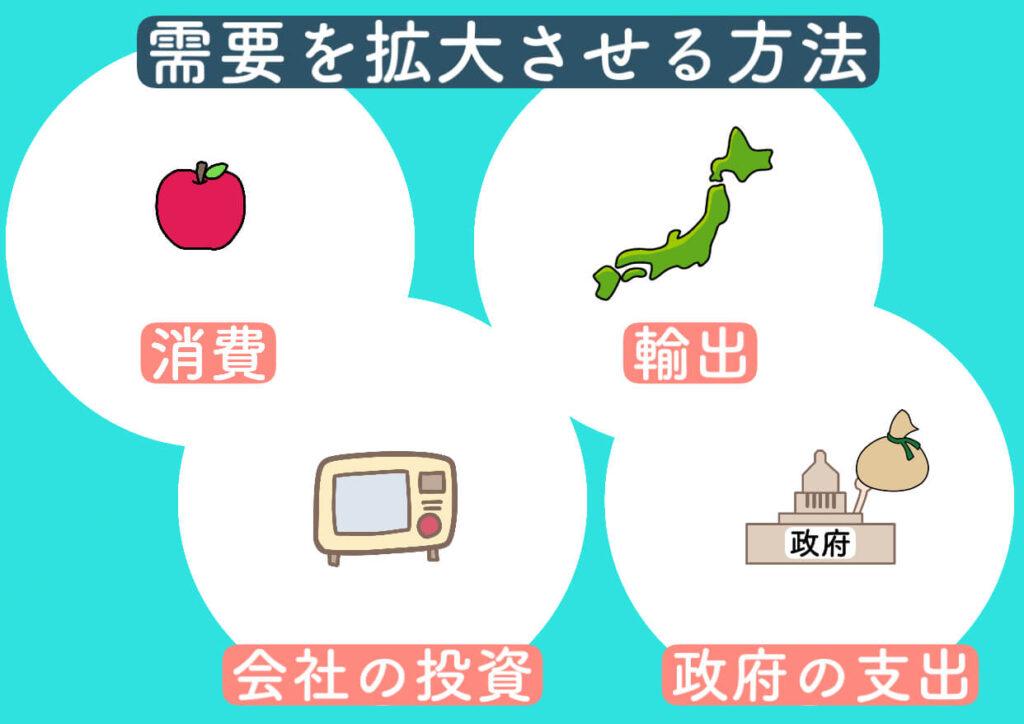

有効需要を拡大させる方法

有効需要を拡大させる方法は、4つあります。

消費を増やす

投資を増やす

政府の支出を増やす

輸出を増やす

消費、投資、政府支出、輸出のどれかを増やしたら、有効需要が増えます。

国民の消費

給料が増えると、節約を考えずに、買いたいものを買うようになります。

そのため、給料が増えると、需要(買いたい気持ち)が増えます。

お金があると、買い物したい気持ちが増えます。

給料が増えることで、買い物したい気持ちが増えるのです。

(ちなみに、国民が貯金をしてしまった場合は、需要が増えません)

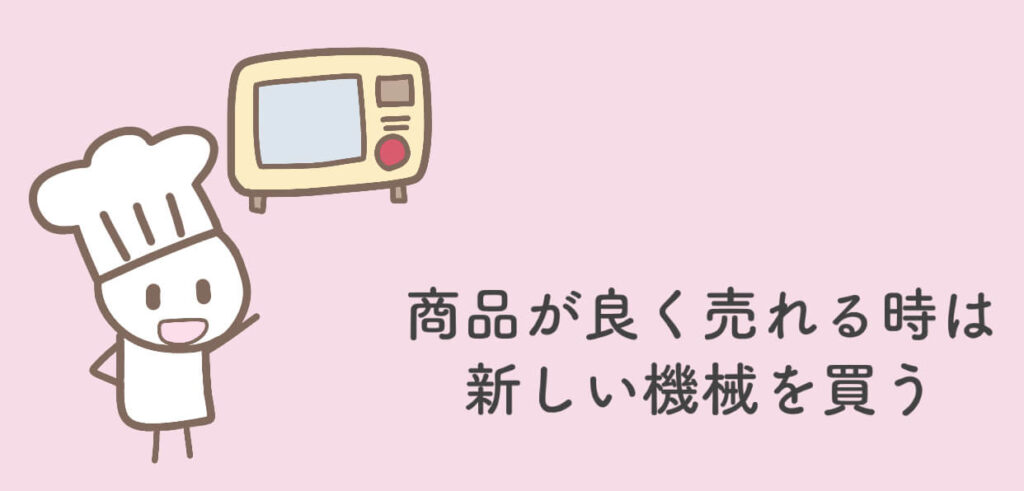

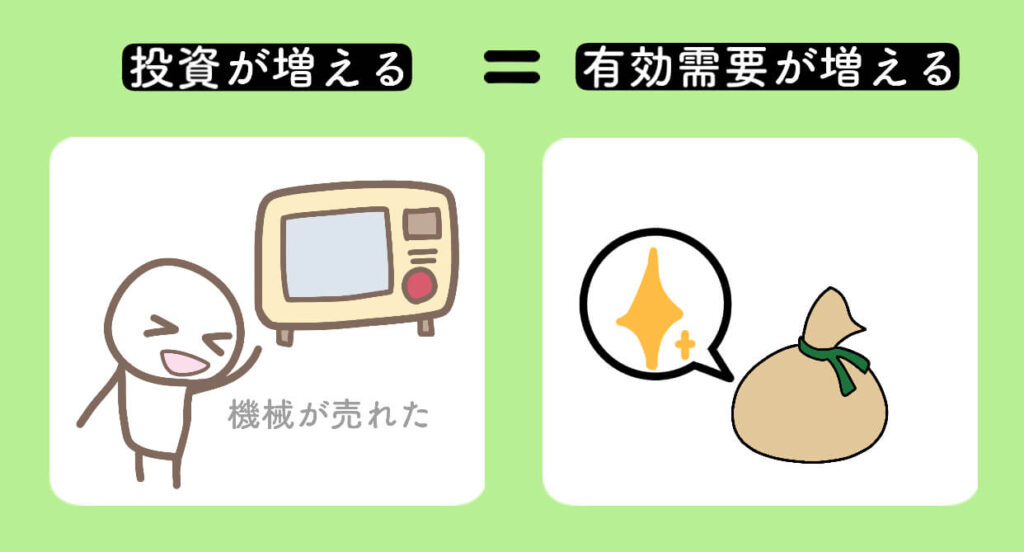

会社の投資

もし、国民がたくさん買い物をするようになったら、会社は、さらに新しい商品を作ろうとします。

新しい商品を作るために必要な機械を購入します。

機械を買うことを投資と言います。

機械を買う人がいるということは、機械を売った人がいるということです。

「儲かる人がいる」=「需要が増える」です。

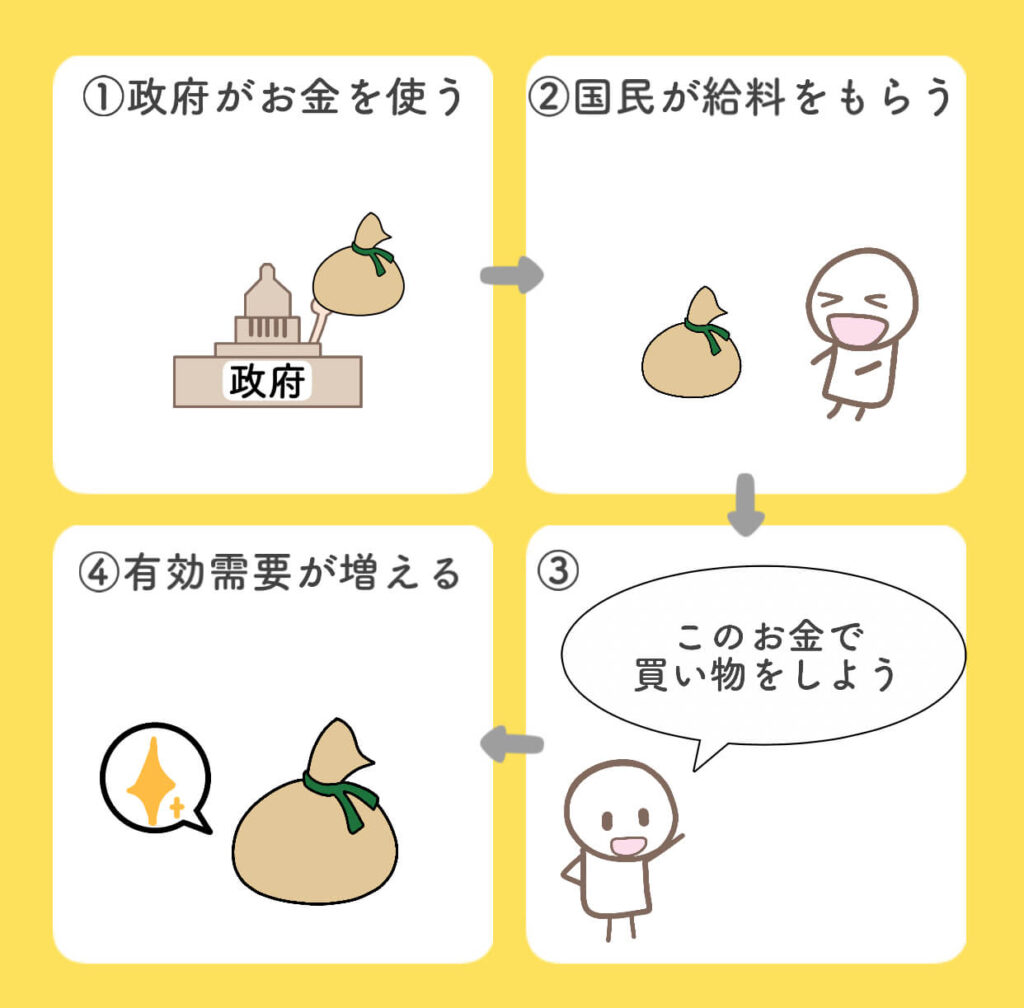

政府の支出

政府もお金を持っています。

政府が持ってるお財布からお金を使うことを、政府支出と言います。

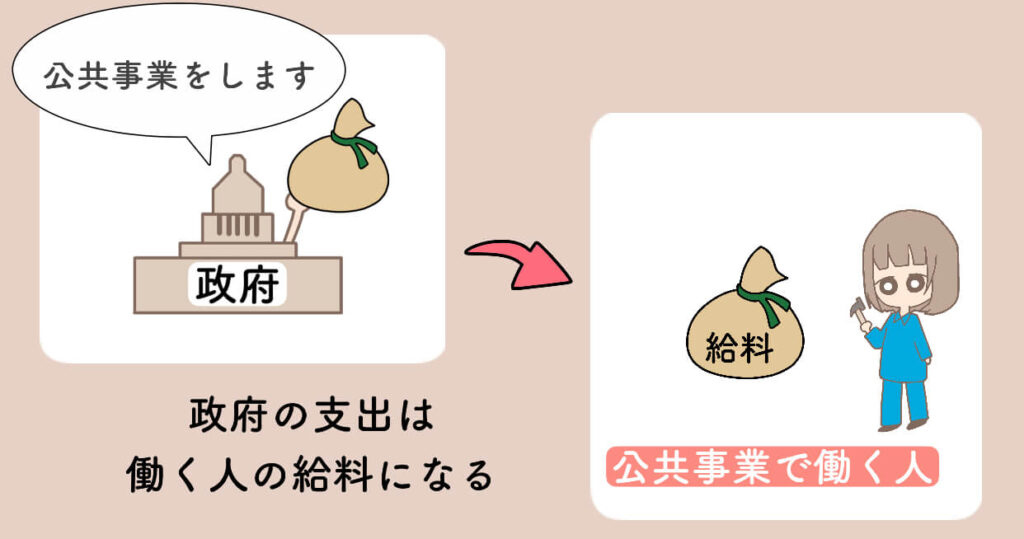

政府は、政府のお金を使って、橋や道路をつくる(公共事業をする)ことがあります。

この時、政府のお金は、橋を作る人の給料になります。

給料をもらうと人は買い物をします。

つまり、政府が支出を増やすと、国民の給料が増えるので、有効需要を増やすのです。

「政府が需要を拡大する」とは、「政府が公共事業をする」ということを指します。

輸出の増加

輸出とは、海外のお客さんに商品を買ってもらうことです。

輸出が増えると会社の売り上げが伸びます。

輸出が増えると、労働者の給料が増えます。

給料が増えた労働者は、買い物をすることでしょう。

そのため、輸出が増えると有効需要が増えるのです。

有効需要が増えるというのは、「お金を得てる人がいる」ということです。

消費、投資、政府支出、輸出のどれかを増やしたら、有効需要は増えるのです。

なぜ、政府支出が大事なのか

政府がお金を使うか(政府支出)

国民が買い物するか(消費)

会社が買い物するか(投資)

外国人が買い物するか(輸出)

すれば、景気が良くなります。

ケインズは、特に、政府がお金を使うことが必要だと言っています。

逆にいうと、買い物を増やす方にはフォーカスしていません。

なぜなら、人は、不景気の時は買い物しなくなるからです。

人々は、将来に不安があると、商品を買うのを控えます。

買い物ではなく、貯金をするのです。

将来、何が起きるか分からないとき、人は、お金を貯金しておきたくなります。

なぜなら、お金があれば、将来、何が起きても対処しやすいからです。

将来に不安がある時には、人々は、お金を貯金したがります。

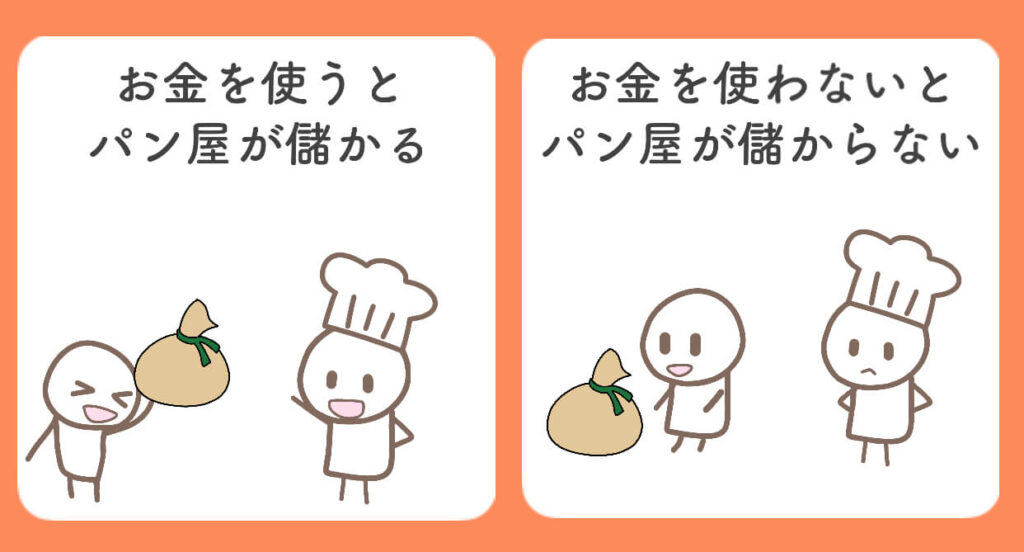

しかし、みんなが貯金をすると、経済が回りません。

例えば、お金を使うとパン屋が儲かります。

一方で、お金を使わないと、パン屋が儲からないのです。

みんなが貯金をしたら、パンを作っても、売れないという状況になります。

パン屋が儲からなかったら、パン屋で働いてる人は、クビになる可能性もあります。

つまり失業者になってしまいます。

みんなが貯金すると、仕事が減ってしまうのです。

そこで、政府が仕事を生み出して、仕事を作るしかないのです。

有効需要が拡大することは良いこと

なぜ、有効需要が拡大することは良いことなのでしょうか?

それは、有効需要が増えたら、買い物する人増えるからです。

会社が儲かれば、働いてる人の給料が増えます。

給料をもらった人は、買いたいものを買えるようになります。

買い物をする人がいるということは、儲かる人がいるということです。

このように、有効需要が増えると、好循環になるのです。

過度なインフレは悪いこと

インフレが過度に起きることは、悪いことです。

なぜなら、モノの値段が一気に跳ね上がったら、みんながパニックになるからです。

インフレにならないで景気を良くすることができたら最高なのです。