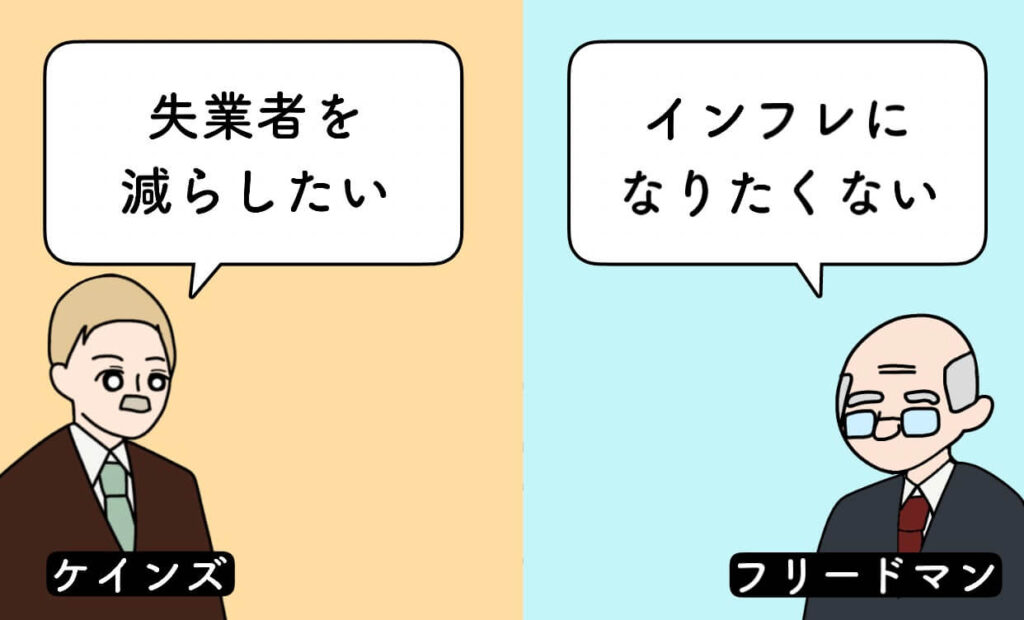

フィリップス曲線についての、ケインズとフリードマンの考え方の違いについて解説します。

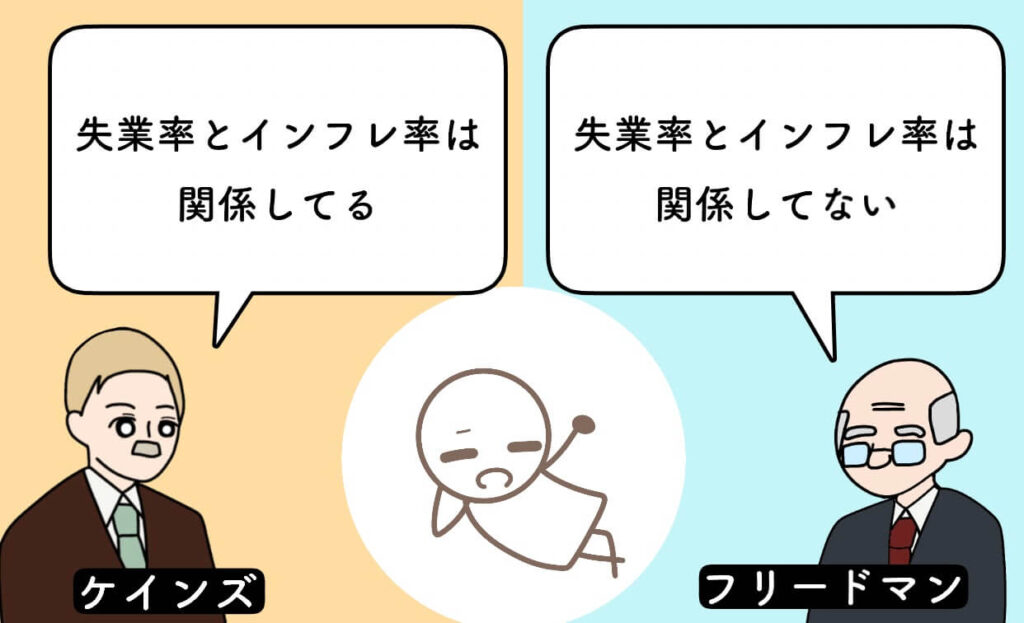

ケインズは、フィリップス曲線を信じていましたが、フリードマンは、信じていませんでした。

ケインズは、物価が上がれば失業率が下がると考えました。

一方で、フリードマンは、一時的には失業率が下がるけど、貨幣錯覚がなくなれば、再び失業率が増えると考えました。

どういうことか、見ていきます。

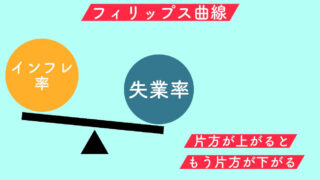

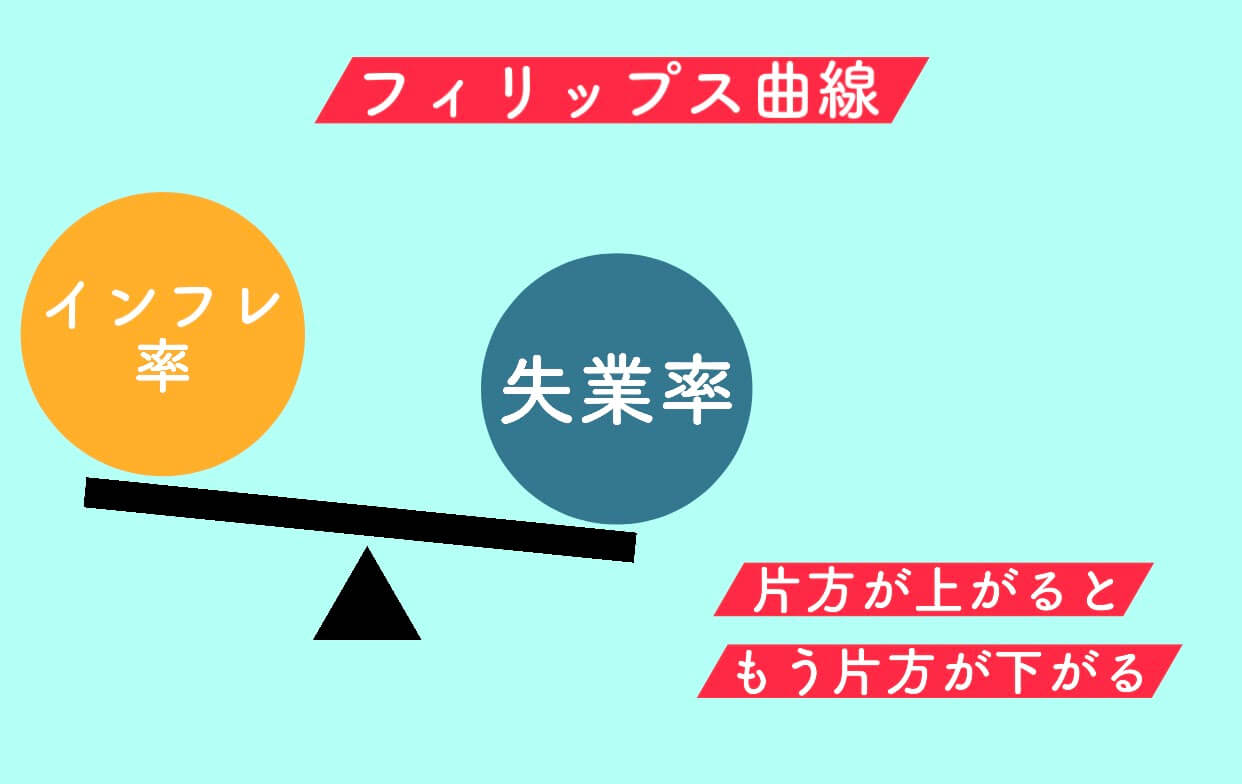

フィリップス曲線とは

フィリップス曲線は「物価が上がれば失業率が下がる」ということを説明するグラフです。

フィリップス曲線が表すことは、下記の2つです。

・物価が上がるほど、失業率が下がる

・物価が下がるほど、失業率が上がる

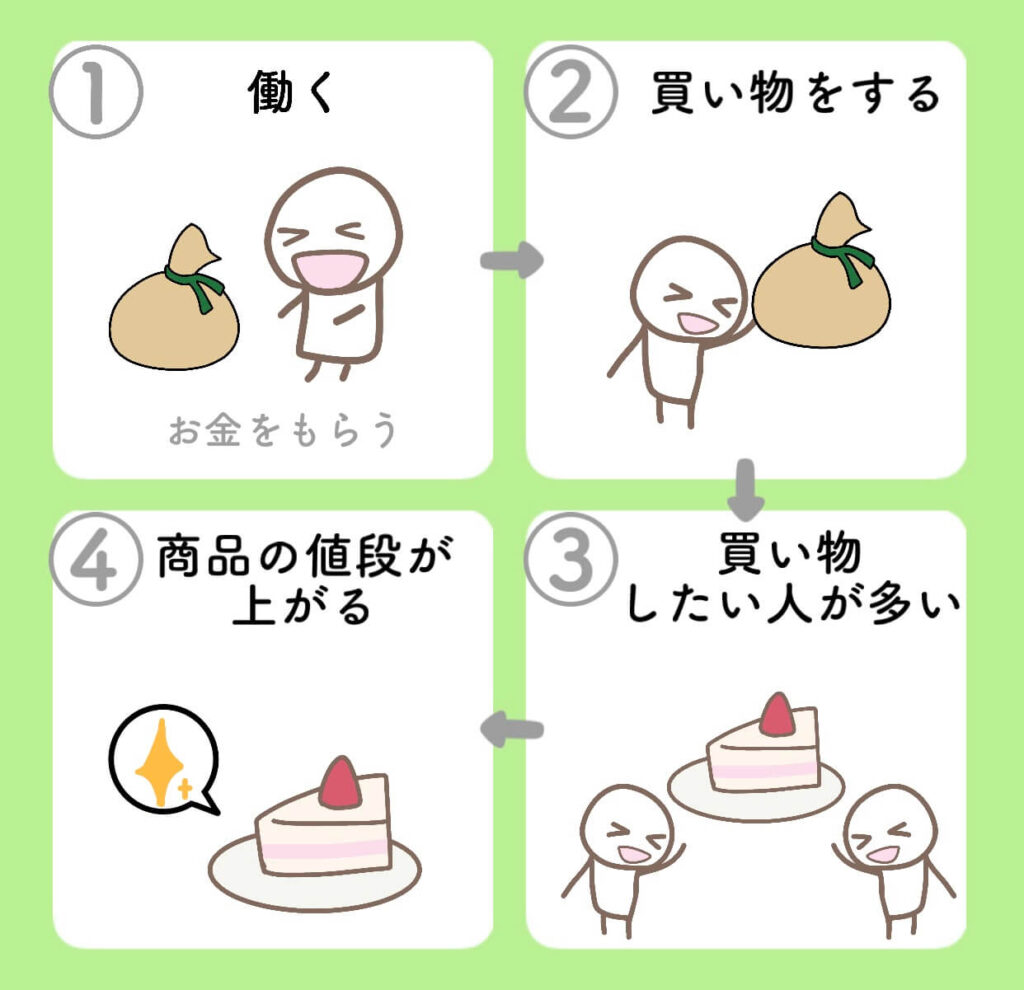

では、なぜ、失業率が下がると、物価が上がるのでしょうか?

「失業率が下がる」とは、「働いて給料をもらう人が増える」ということです。

少ない商品をたくさんのお客さんが奪い合うと、商品は高くても売れるようになります。

買い物をしたい人が増えると、「高くてもいいから買いたい」という人が現れるので、商品の値段が高くなるのです。

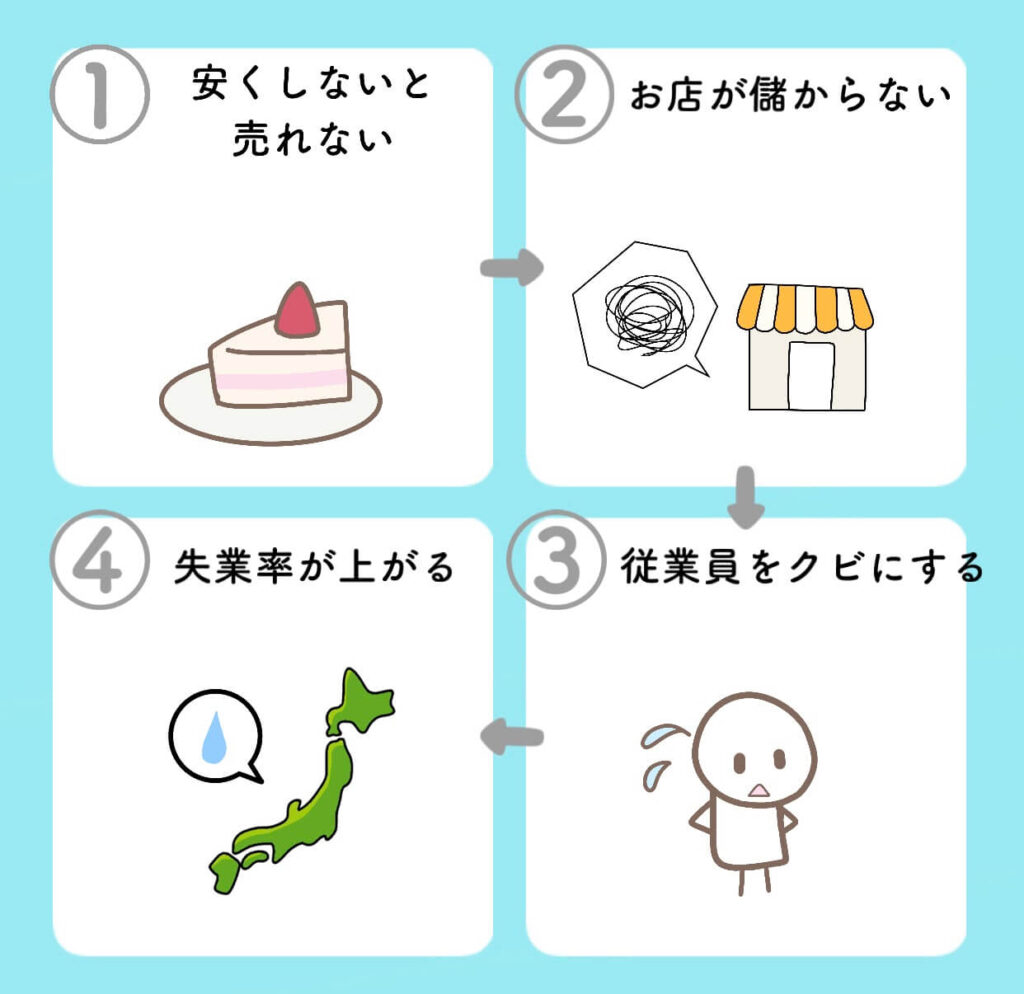

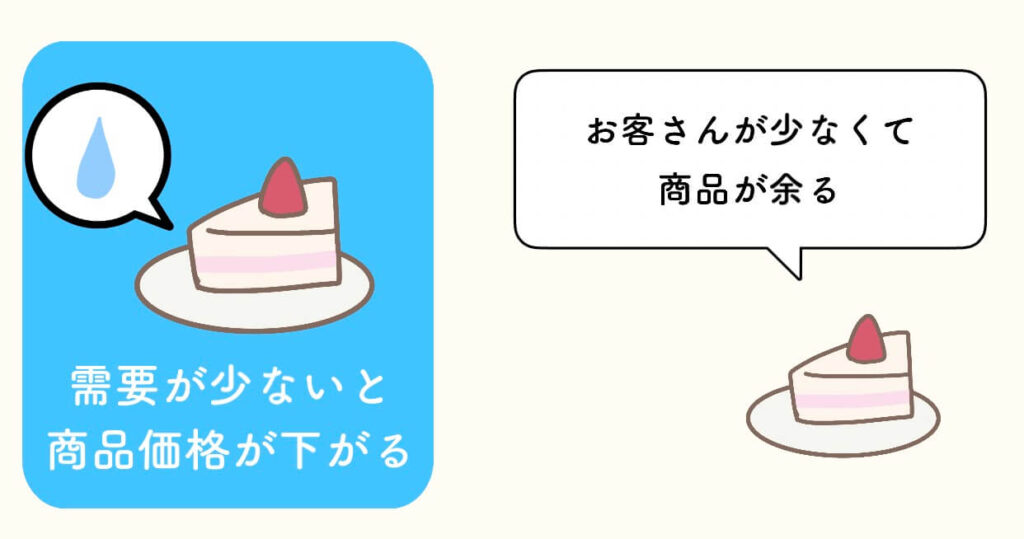

一方で、物価が下がると、失業率が上がります。

「物価が下がる」とは、「安くしないと売れない」ということです。

お客さんが少ない時は、安くしないとお客さんに選んでもらえません。

お店は、お客さんに選んでもらうために、商品を安くするのです。

ケインズの考え

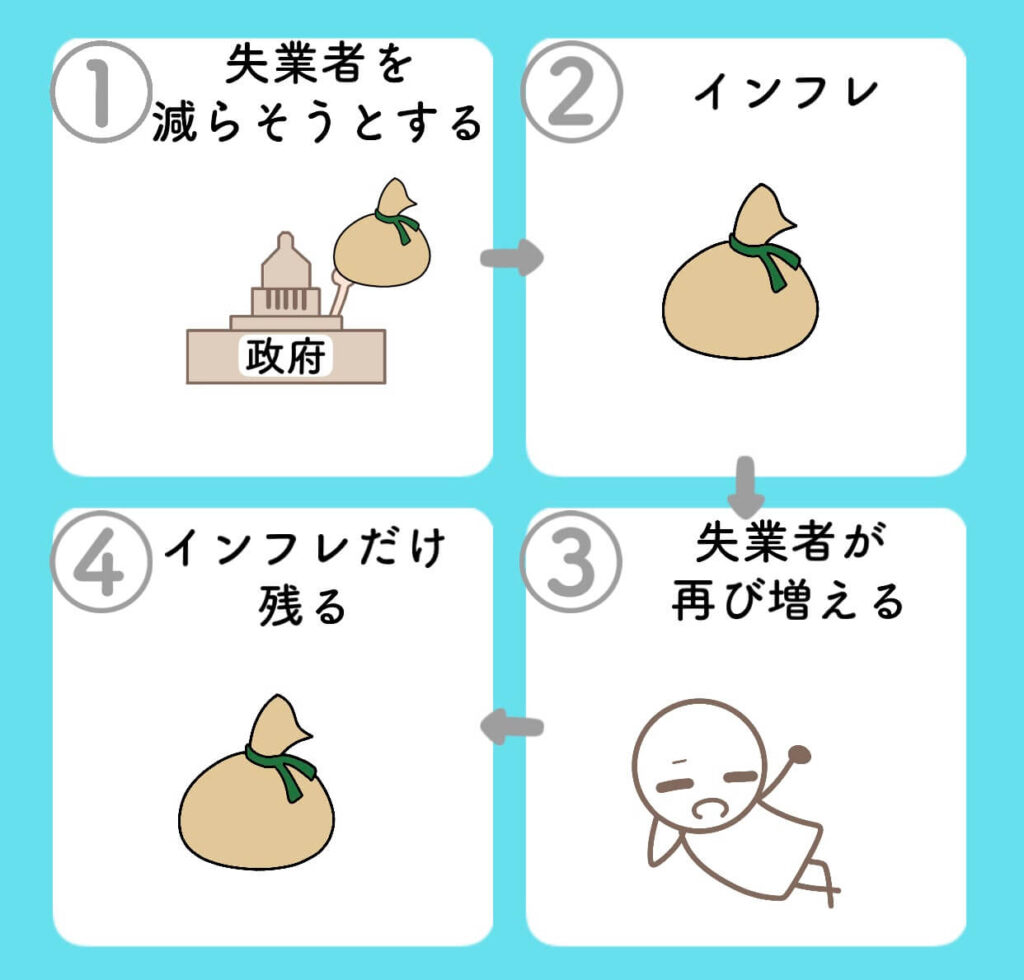

失業率を下げようとすると、必然的に、インフレになります。

物価上昇率を同時に低く抑えることは、難しいです。

そのため、ケインズは、失業者を助けることを優先しました。

そして、インフレになるのは、しょうがないと考えました。

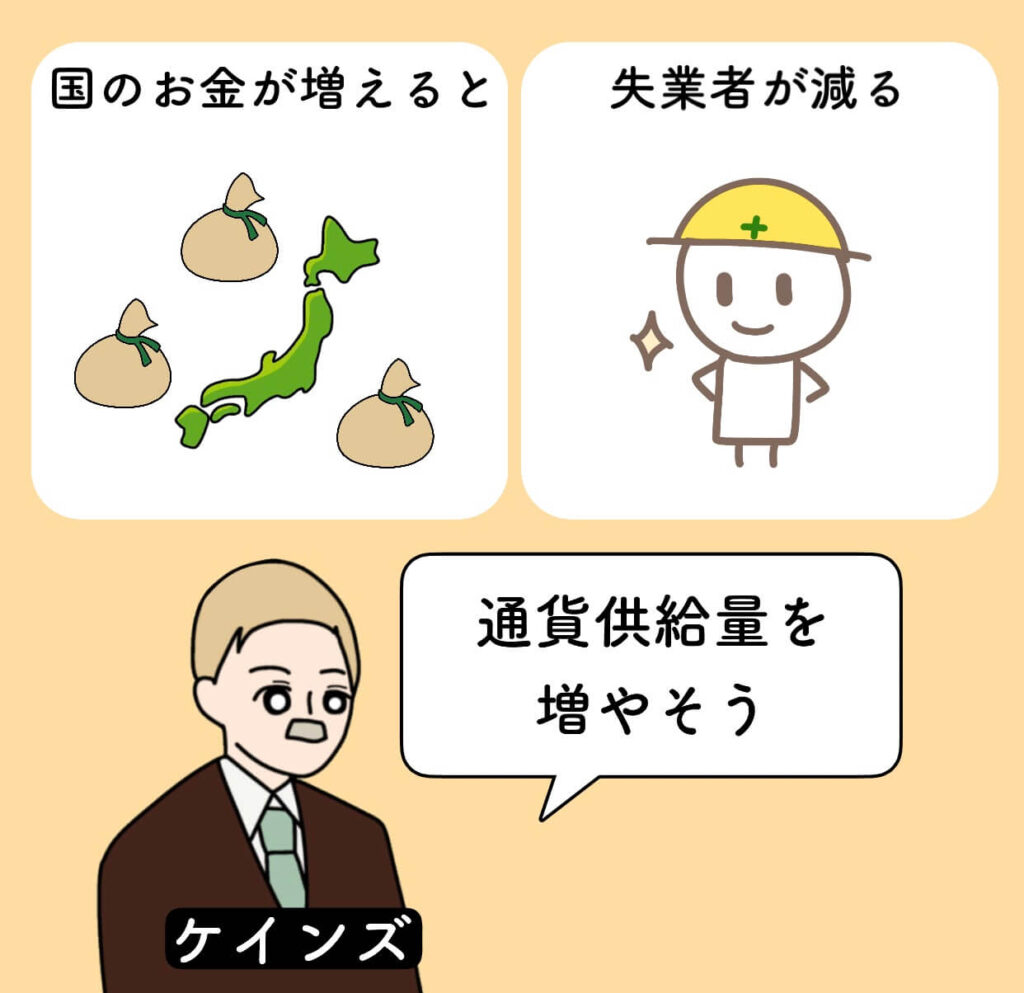

ケインズは、世の中のお金が増えたら、失業者が減ると考えました。

フリードマンの考え

一方で、フリードマンは、世の中のお金が増えても、インフレになるだけだと考えました。

もし、政府がケインズに従って財政政策を行えば、物価は上昇します。

ここまでは、ケインズとフリードマンは、同じ考えです。

しかし、フリードマンは、時間が経てば、再び失業者は、自然失業率の水準に戻ると考えました。

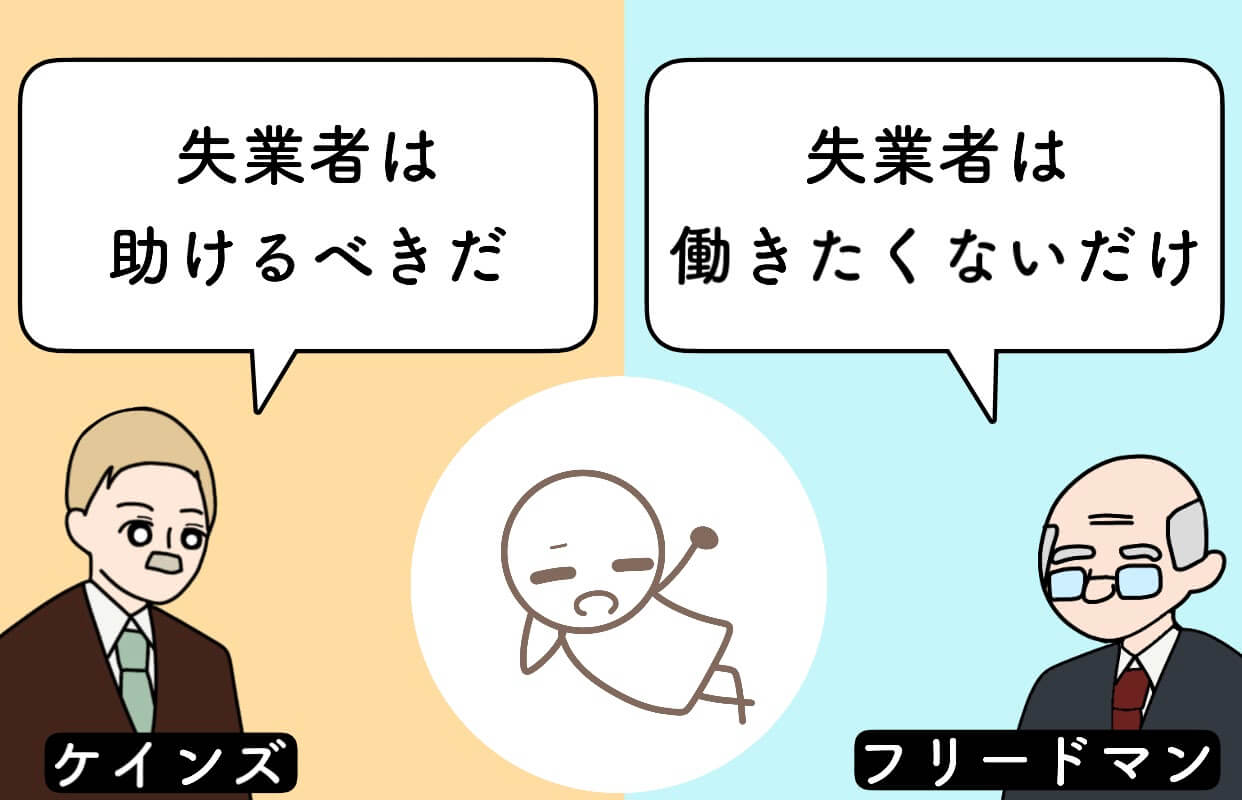

自然失業率

フリードマンは、長期的に見れば、失業率は、ある水準で安定すると考え、これを自然失業率としました。

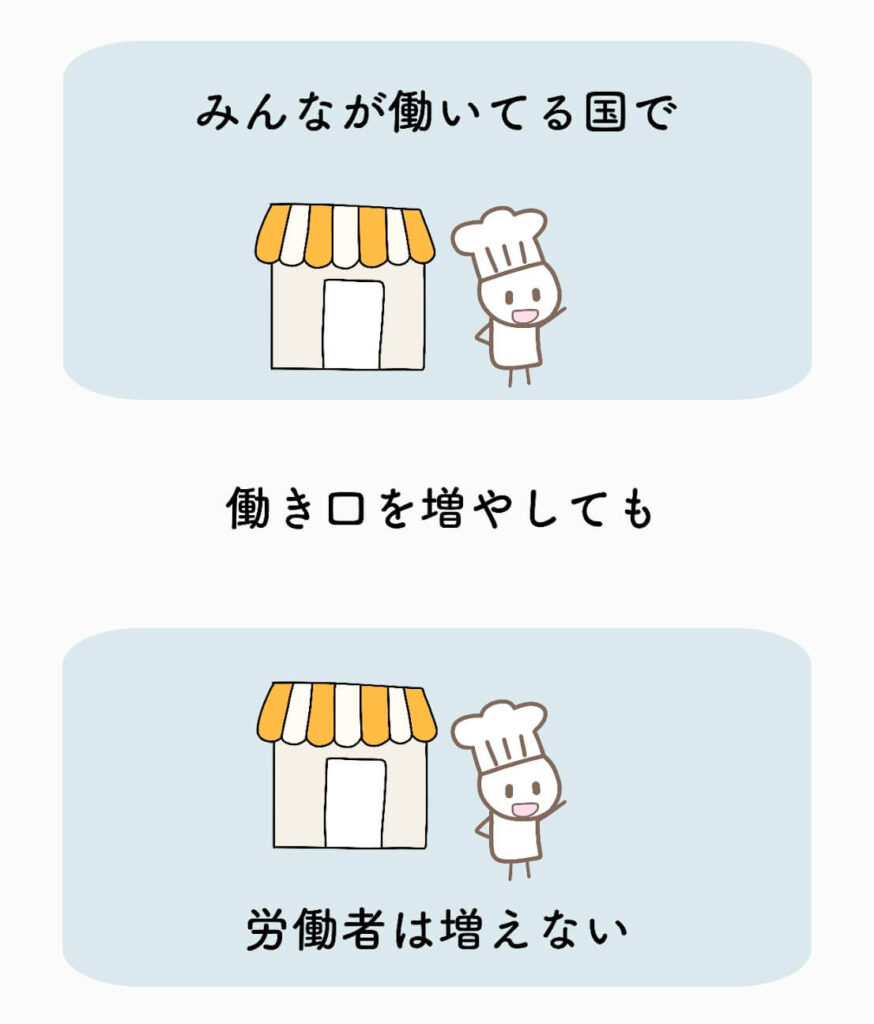

フリードマンは、働きたい人は、みんな働いているはずだと考えています。

もし、国の中に失業者がいるのなら、彼らは、働きたくないだけなので、政府が頑張ったところで、失業率は、一時的にしか下がらないと考えました。

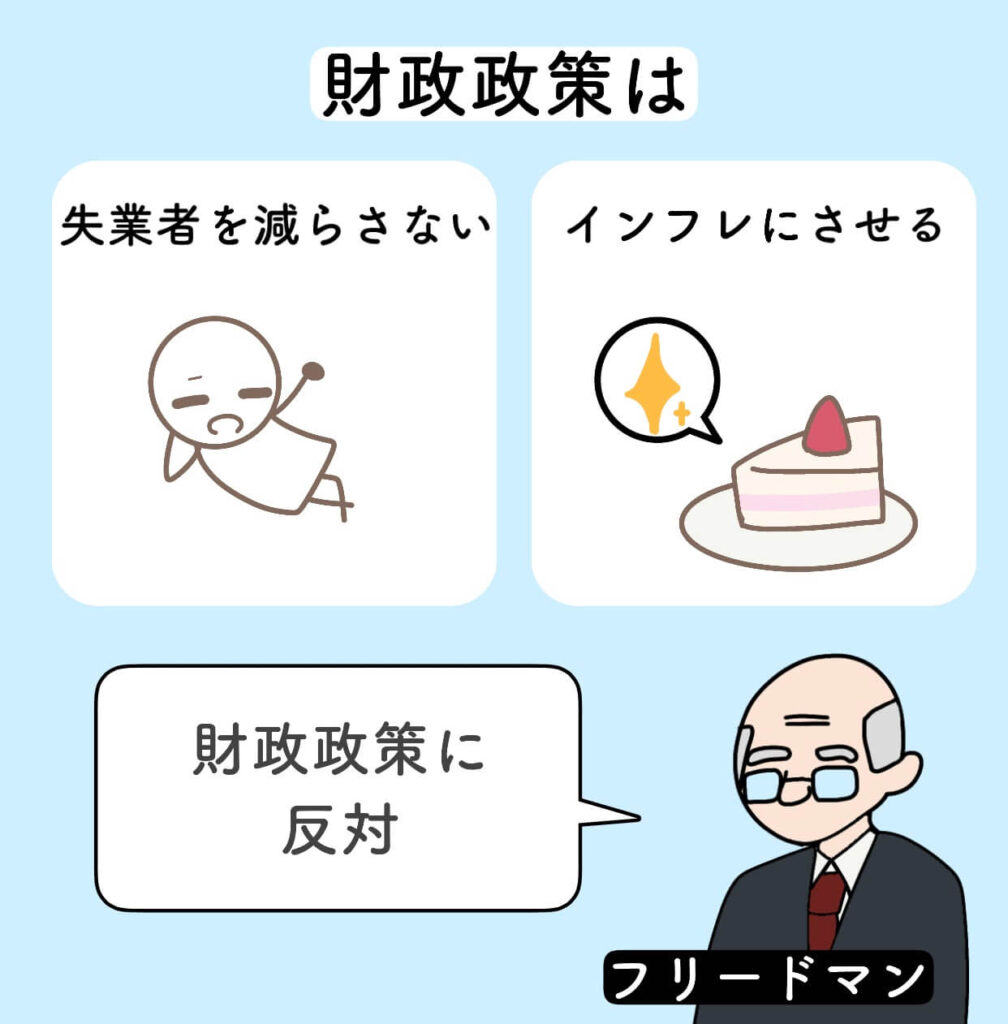

一方で、ケインズは、失業率を無理やり減らそうとしていました。

フリードマンは、そんなケインズを批判しました。

働きたくない人が一定数いるので、失業率は結局、自然失業率の水準になると、フリードマンは考えます。

ケインズのやり方で需要を増やしてしまうと、失業率は以前と変わらないのに、物価だけ上昇してしまうことになります。

自然失業率より低くしようとして、財政政策を行うと、インフレ率だけが上がり、経済は不安定になるというわけです。

フリードマンの考え方では、そもそも働きたいのに働き口がなくて働けない人なんていないことが、前提になっています。

たしかに「働きたくない人は一定数いる」と考えています。

ですが、本人が「働きたくない」と言ってるので、周りの人には、どうすることもできません。

フリードマンは「働きたい人はみんな既に働いている」という状態を想定しています。

人がみんな雇われてしまっているので、働き口を増やしても、もう雇用は増やせないのです。

だから生産も増えません。

生産が増えないのに、需要だけ増えたら、いろんなものが品不足になって値上がりします。

つまり、インフレになります。

ケインズのやり方は、インフレになるだけで、失業者を減らす効果はないと、フリードマンは考えました。

貨幣錯覚

次に、貨幣錯覚についてみていきます。

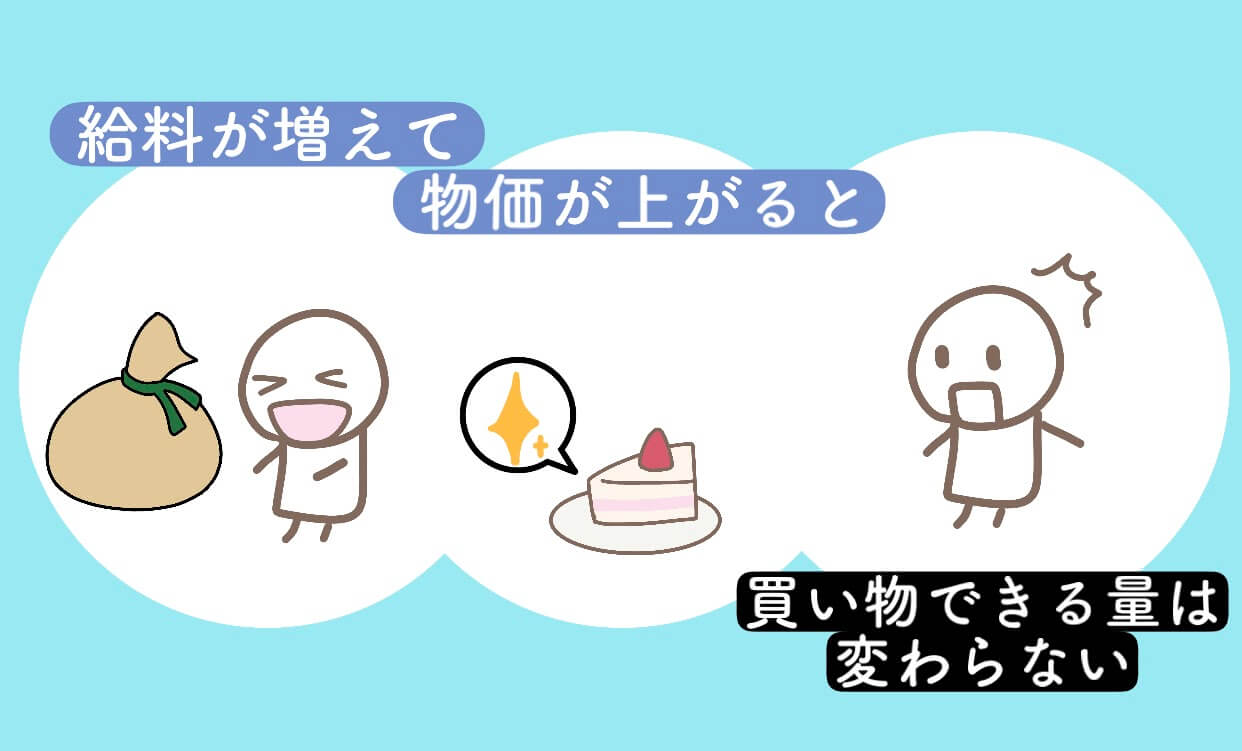

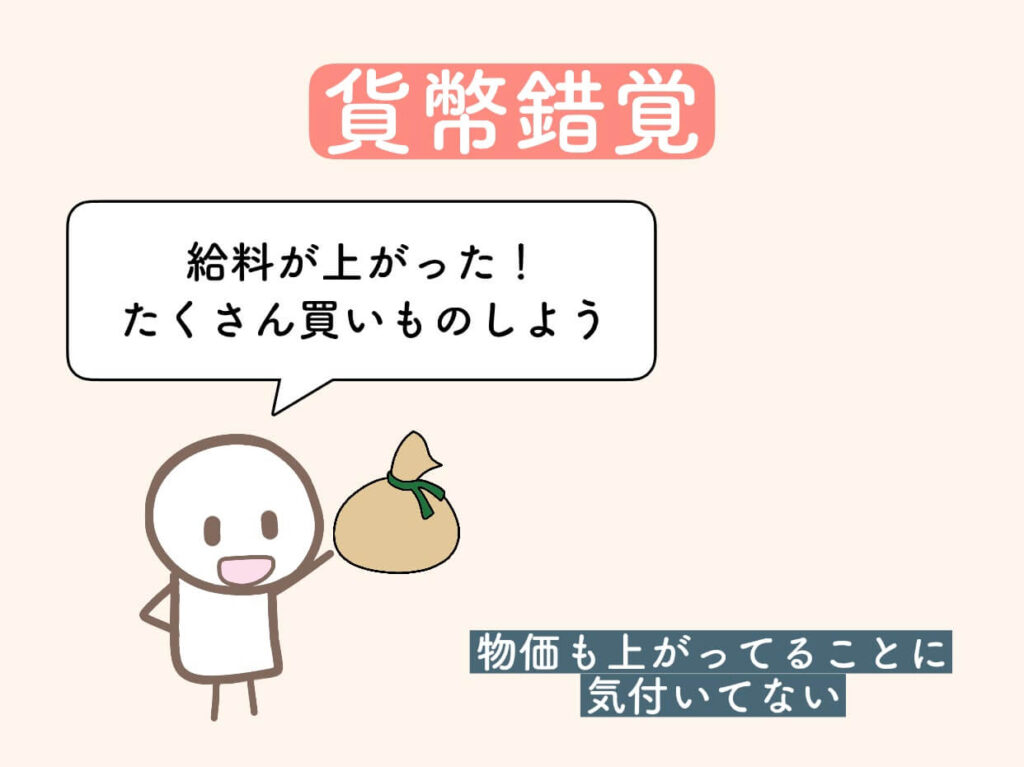

貨幣錯覚とは、人が実質値ではなく名目値に基いて物事を判断してしまうことです。

フリードマンは、物価が上がれば、一時的には景気が良くなると考えました。

この一時的に景気が良くなる現象を「貨幣錯覚」と言います。

物価が上がって、人手不足になって、給料(名目賃金)が上がったら、失業者たちにとって働くモチベーションになります。

給料が高い職場で働くのは嬉しいです。

アルバイトの求人を見て「給料が高くなった」と感じれば、今まで働かなかった人たちも、働き出すだすようになるとフリードマンは考えました。

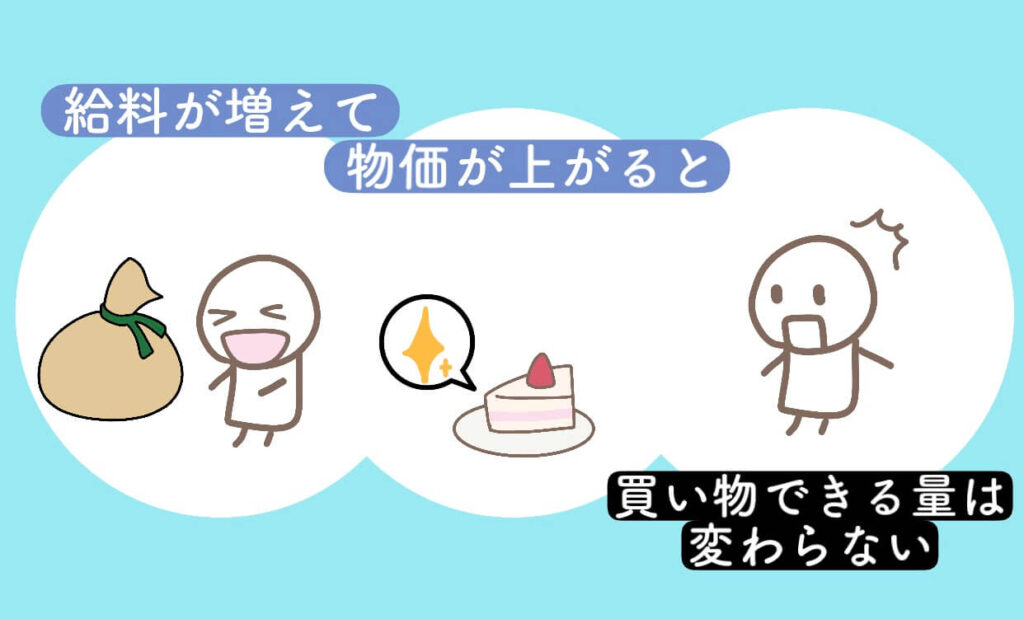

実際には、給料が上がるのと同時に、物価も上がっているので、実質賃金は上がっていません。

物価も同時に高くなると、買い物できる量は変わりません。

購買力が変わりません。

購買力は変わっていないのですが、ニートたちは、名目賃金しか気にしません。

こうして、働き出す人が増えたら、生産も増えます。

これが、一時的に景気が良くなった状態です。

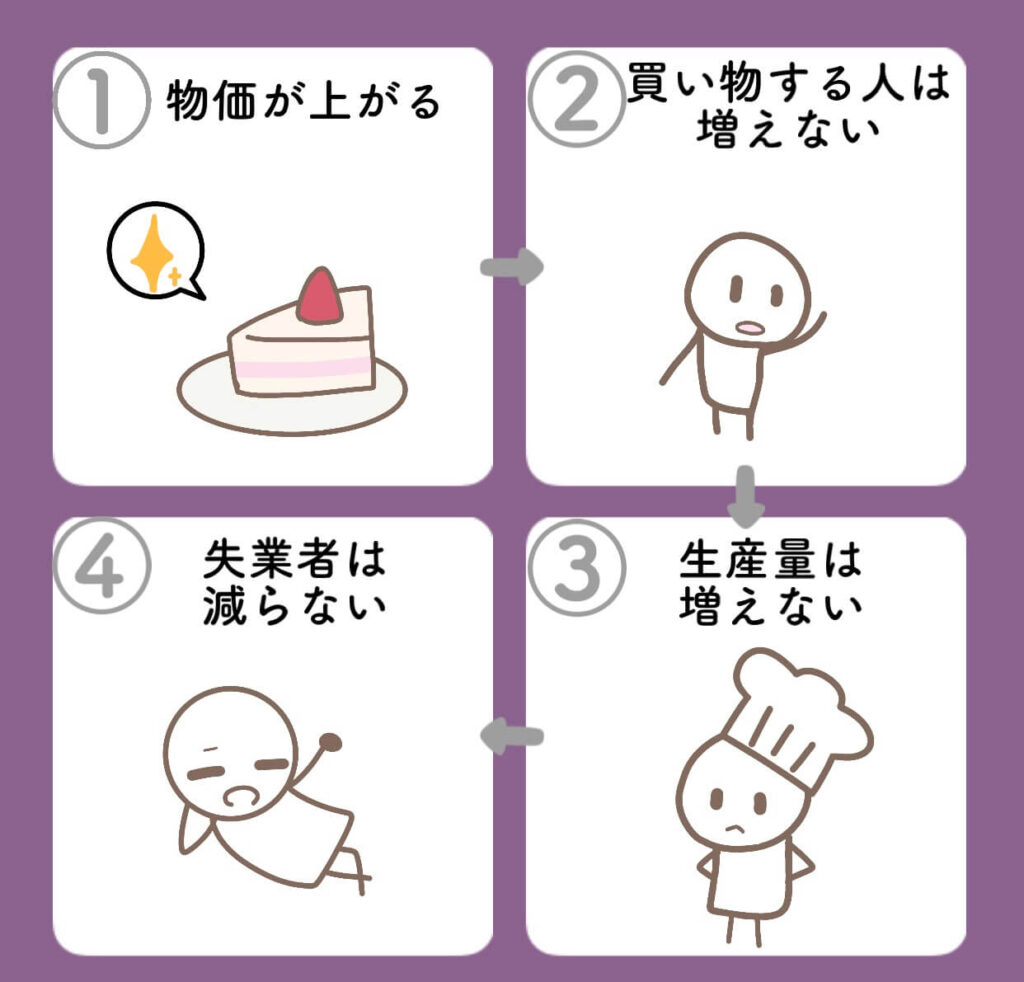

しかしやがて、人々は、物価も高くなっていることに気づきます。

頑張って働いてるのに、お店の商品の値段も高くなっているから、全然、お金持ちになれません。

すると、働くのがばかばかしくなって働きに出るのをやめる人が出ます。

結局、ふたたび失業者としての生き方を選ぶ人が増えます。

ただインフレがひどくなっただけです。

というのがフリードマンが考えたことです。

給料が増えても、物価も上がってると、実質的には、給料は増えていません。

「お金を持ってるから買い物したい!」と感じるのは、あくまでも、一時的な錯覚であると、フリードマンは考えます。

なぜなら、買い物をしたい人が増えると、物価が上がるので、買い物をしたい人は、減るからです。

モノがどんどん売れるという状態は、長く続かないのです。

買い物したい人が減ってしまうと、商品は売れません。

だから「商品をたくさん作ろう」とは、なりません。

「貨幣錯覚」が解消されると生産者が生産を増やすことはないため、投資も増えません。

そのため、失業率も改善さません。

フリードマンは、インフレしていても、貨幣錯覚がなくなれば、再び失業率が増えると考えました。

そのため、世の中のお金を増やしても、意味ないのです。

ふたたび失業者が増えたら、ケインズなら「働く職場が足りないんだ」と考えます。

そして、ケインズなら、働く場所を増やすための政策を行います。

しかし、これはインフレになるだけで、失業者を減らすパワーはないと、フリードマンは考えました。

スタグフレーション

フリードマンは、フィリップス曲線を信じません。

なぜ、フィリップス曲線を信じないのでしょうか?

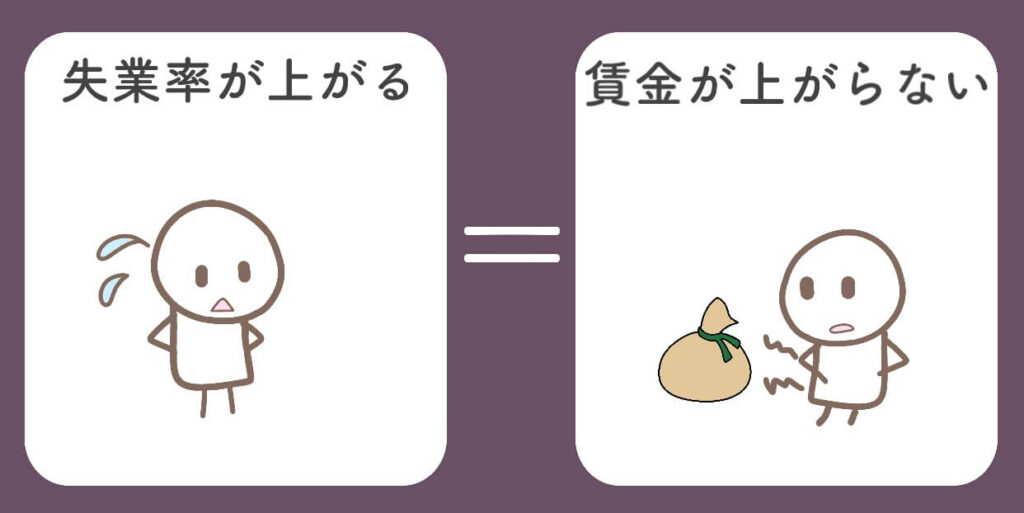

それは、スタグフレーションという、フィリップス曲線では説明がつかないことが起きたからです。

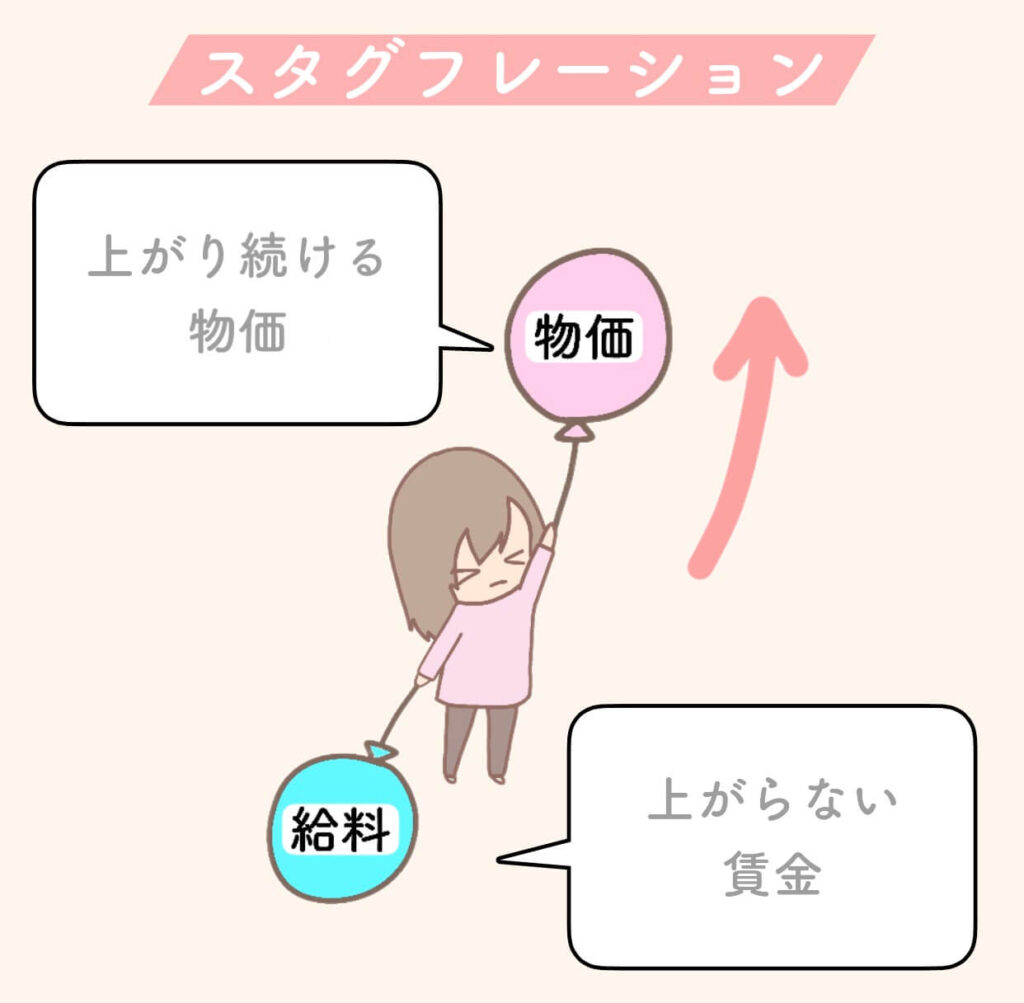

スタグフレーションとは、商品の値段が高いのに、失業率も上がることです。

スタグフレーションの時は、給料が上がらないにもかかわらず、物価が上昇するのです。

これは、国民にとって、厳しい状況です。

フリードマンは、スタグフレーションを経験したことで、フィリップス曲線を信じなくなりました。

まとめ

フィリップス曲線では、2つのことが表されています。

・インフレになると、失業者は減る

・失業者が増えると、インフレは改善する

ケインズは、失業者を減らそうとしたのに対し、フリードマンは、インフレになりたくないと主張しました。