賃金の下方硬直性とは「安すぎる賃金で働く人はいない」ということです。

この考え方は、ケインズが生み出しました。

具体的に何を表すのか、みていきます。

賃金の下方硬直性とは

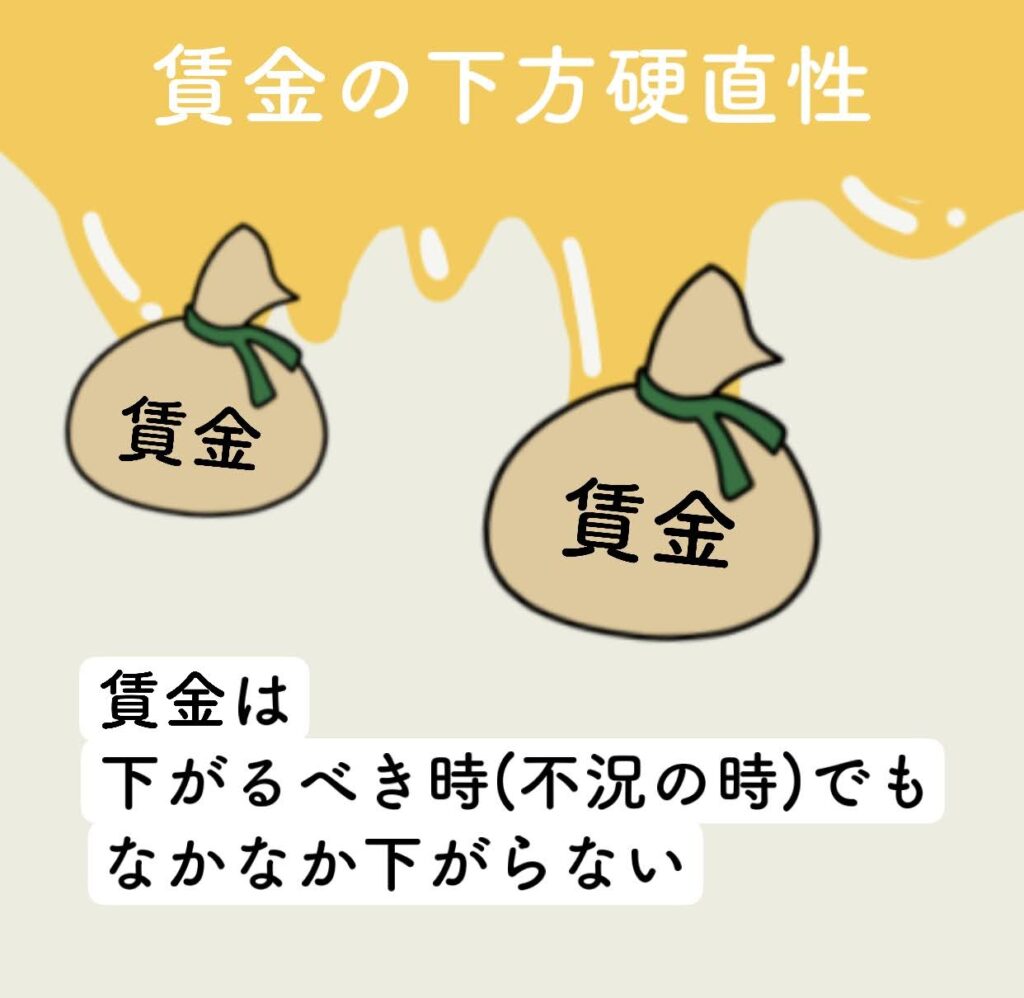

賃金の下方硬直性とは、不況の時でも「賃金は下がりにくい」という意味です。

下方硬直性は、「それより下に行かない」ということです。

下がるべき賃金が下がらない場合に使われます。

賃金が下がるべき時というのは、不況の時です。

不況の時は賃金が下がるべきなのです。

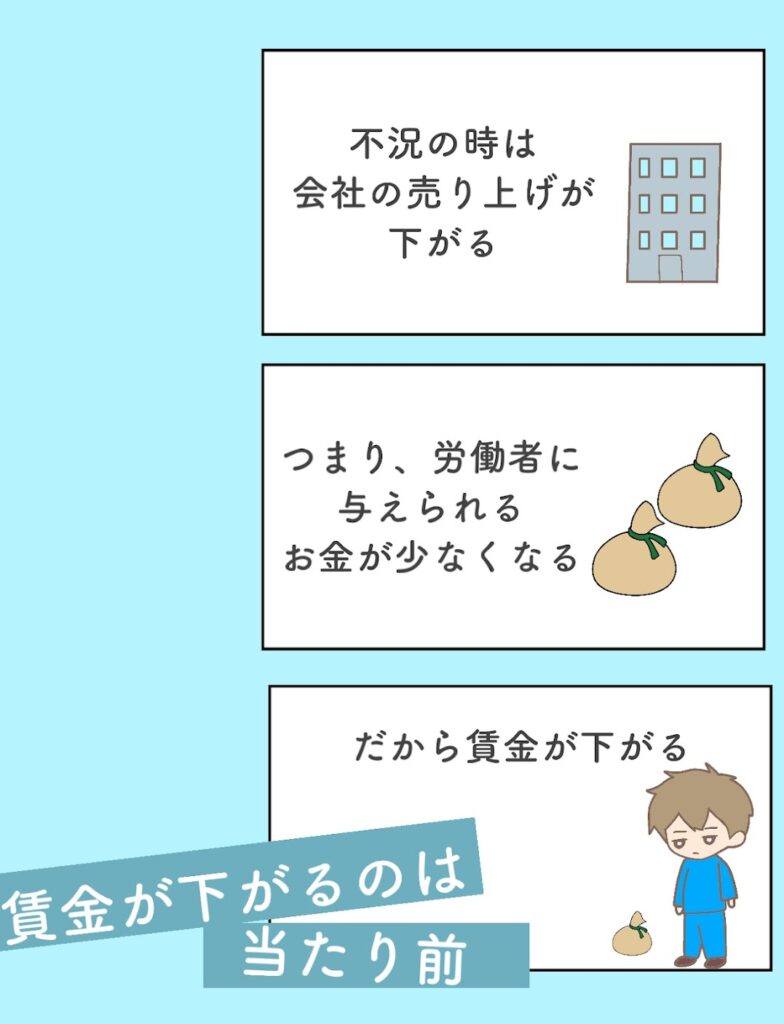

なぜなら、不況の時は、モノが売れないからです。

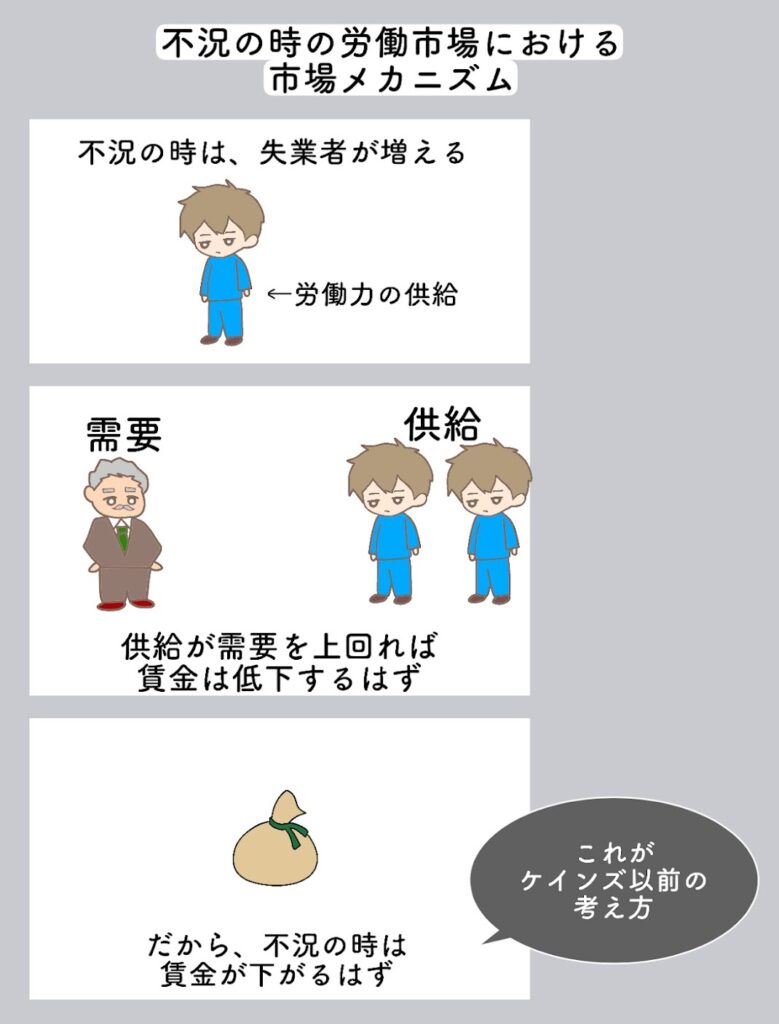

ケインズ以前の考え方

ケインズ以前の人は、不況の時に賃金が下がらないのは、問題だと考えました。

なぜなら、賃金が下がらないせいで、失業者が増えるからです。

そのため、不況の時は、賃金が下がるべきだと考えられていたのです。

また、不況の時に、賃金が下がらないのは、労働市場における市場メカリズムがうまく働いていないからだと考えられていました。

労働市場における市場メカニズム

市場(しじょう)とは、「商品を売買する人たちが出会う場所」です。

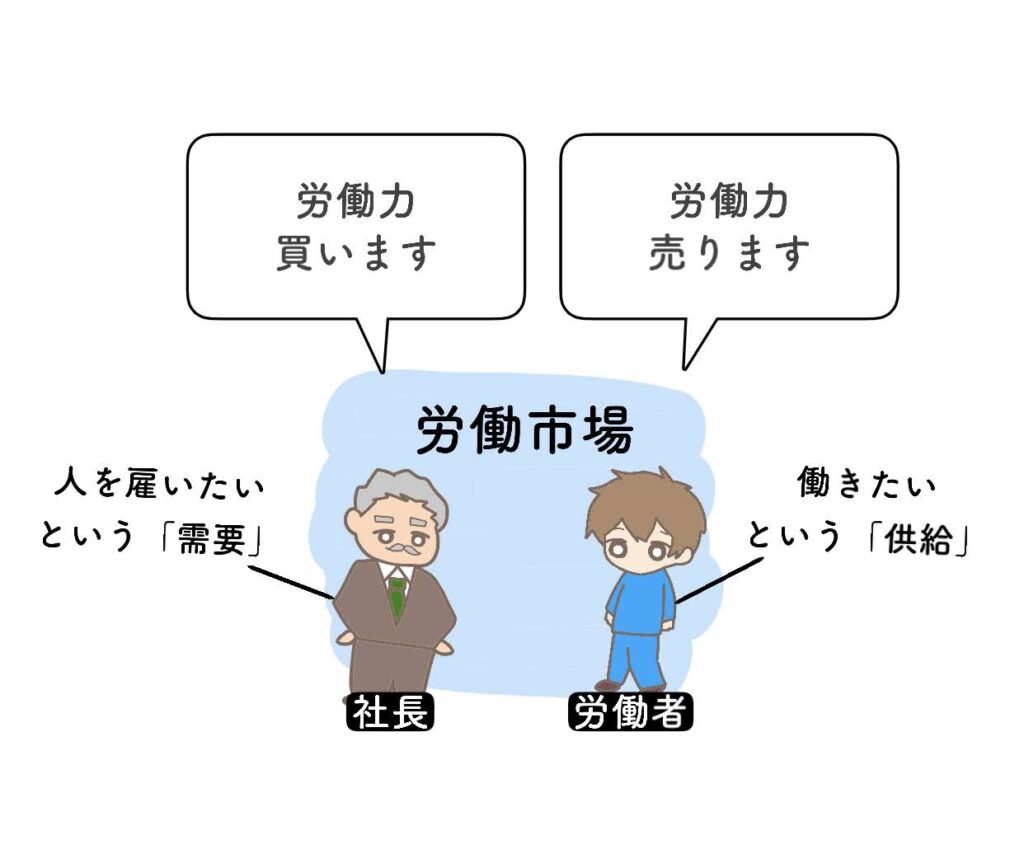

労働市場とは、「労働力という商品を売買する人たちが出会う場所」です。

労働力は、商品なのです。

労働市場にも、需要と供給があります。

・需要は、労働力を欲しがる人(人を雇いたい人)です

・供給は、労働力を供給する人(働きたい人)です

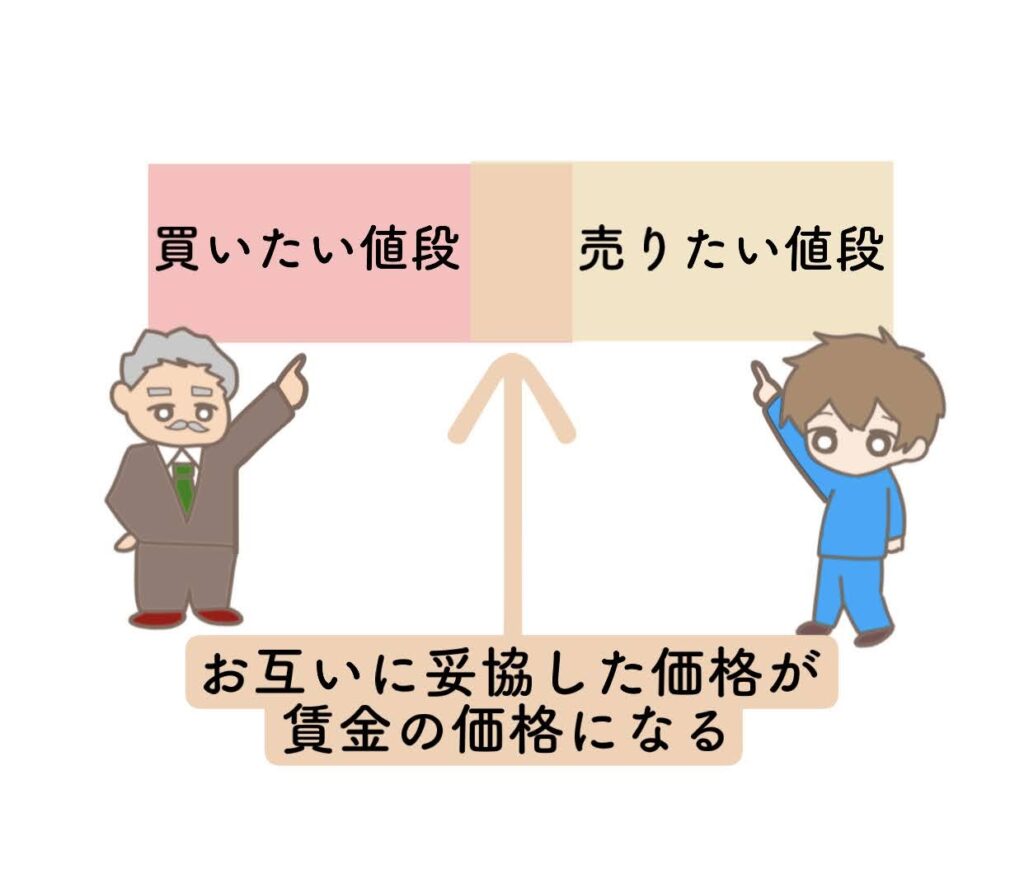

市場メカニズムとは、売り手と買い手がお互いに妥協した金額が、その商品の金額になる仕組みです。

現実世界では、上の絵のように、社長と労働者が話し合って値段を決めているわけではありません。

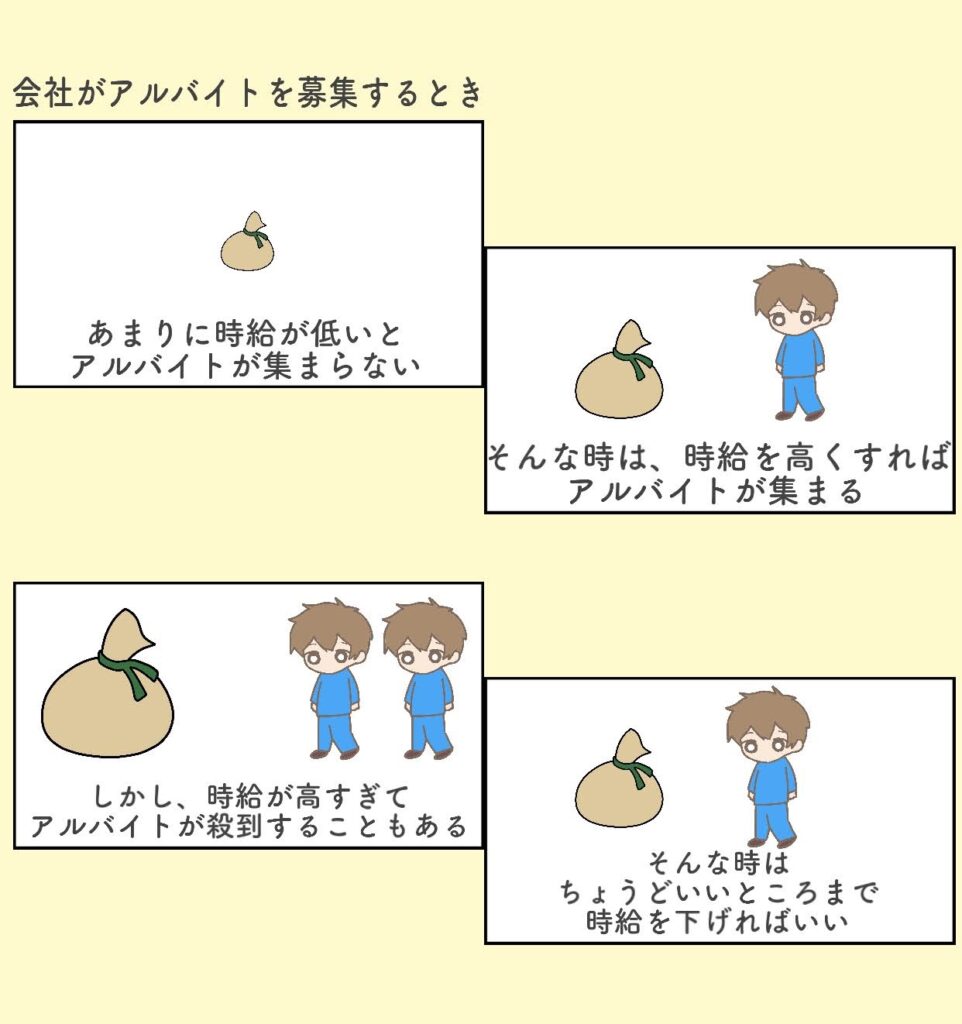

現実世界でどのように市場メカニズムが動いているのかというと、以下のような感じです。

このように、それぞれの人が「この値段がいい」と思ったタイミングで取り引きすることを「市場に任せる」といいます。

ケインズ以前の人は、市場に任せれば、全てうまくいくと考えていました。

もし、市場メカニズムがうまく働いていれば、需要が供給を上回ると賃金が上昇し、供給が需要を上回ると低下するはずです。

そのため、失業者(労働力の供給)が増えれば、賃金は低下するはずなのです。

しかし、ケインズは、賃金は下がりづらいと主張しました。

賃金が下がりづらい理由

賃金が下がらないのには、いくつか理由があります。

政府の規制

1つ目に、政府が規制する場合です。

例えば、最低賃金が定められていると、一定の水準より下げることができません。

労働組合の圧力

2つ目に、労働組合の圧力があり、労働者の賃金を減らすことができない場合です。

労働者は賃金を減らされることを嫌がります。

そして、労働組合を作るなどして、賃金が下がることを阻止するのです。

長期契約だから

また、長期契約で雇用していると、賃金を変更するのに、時間差が生まれます。

例えば、「時給は○○円です。今後2年間は時給を変えません」という契約で雇用していれば、賃金を変更できるのは2年後です。

時給を変えないということを前提に、長期間雇用してることが原因で、不況の時も賃金を下げれないのです。

生産性が低下するから

さらに、賃金を下げたら、労働生産性が下がるかもしれないという理由で、賃金が下がらない場合もあります。

例えば、お腹が空いて働けないとか、栄養が足りてなくて倒れてしまうとか

そうゆう労働者には働いてほしくないためです。

不健康な労働者をたくさん雇うより、健康な労働者を1人雇いたいので、労働生産性が悪化する恐れがあるなら,企業は賃金を下げないのです。

最後に

ケインズ以前の人は、賃金が下がらないことを問題視していたのに対し、ケインズは、そもそも賃金は下がらないものなのだと考えました。

ケインズ経済学の特徴については、下記の記事でまとめています。