ケインズは、古典派の理論をいくつか批判しています。

そのうちの一つは「給料を下げれば、景気が良くなる」という理論です。

なぜその考え方が間違っているのか、みていきます。

はじめに

人が生きるためには、お金が必要です。

働いて給料をもらわないと、食べていくことができません。

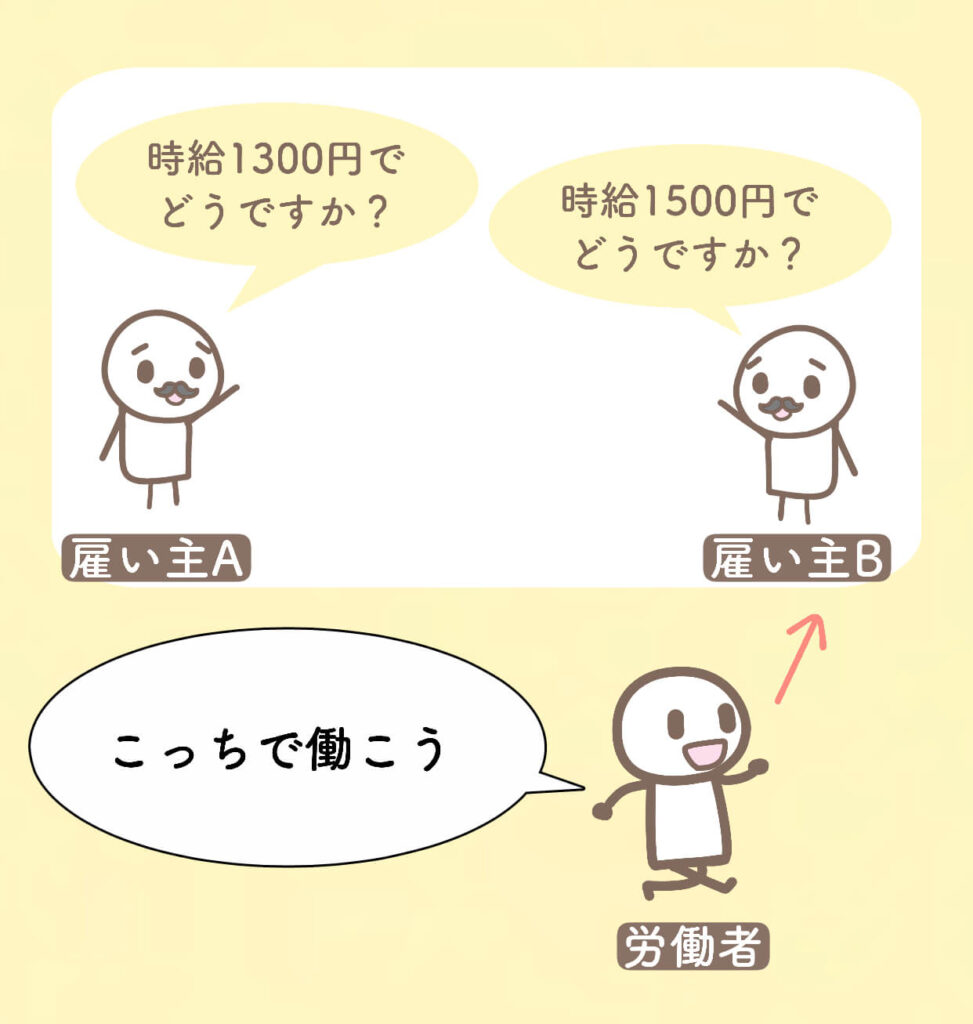

また、労働者は、できれば給料が高い職場で働きたいと考えています。

2つの会社があって、どっちで働くか悩んでいる時は、給料が高い方で働くのが普通です。

より高い給料をもらえれば、より安定した生活ができるからです。

一方で、雇い主は、できれば給料を安くしたいと考えています。

「働きたい」と言ってる求職者の人が2人いたら、より安い金額で働いてくれる人を雇うのが普通です。

古典派は、このバランスで給料が決まると考えていました。

古典派

古典派は、働きたい人(労働者)と、雇いたい人(雇い主)のバランスで、給料が決まると考えました。

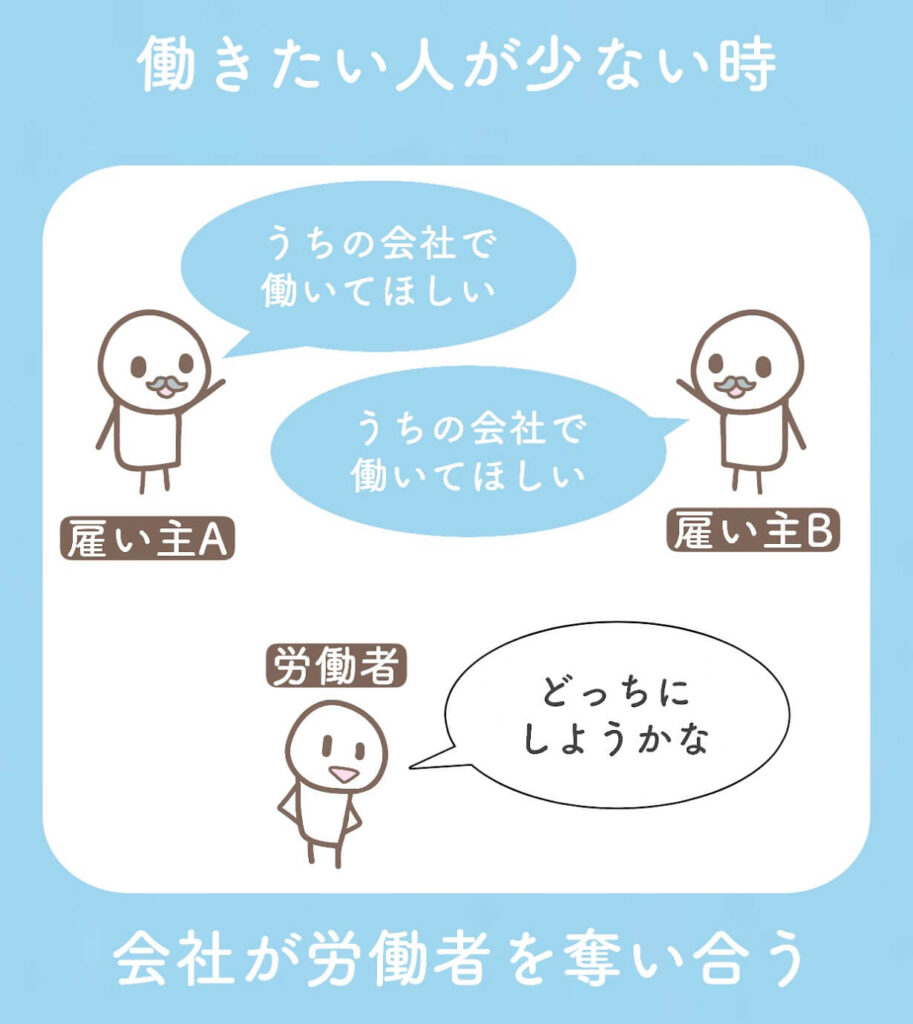

例えば、雇い主が少なくて、働きたい人が少ないとします。

この時は、雇い主が労働者を奪い合う状況になります。

労働者に会社に来てもらうために「たくさん給料を払いますから、ぜひ来てください」とお願いします。

ライバルの雇い主どうしが、それぞれ「給料を上げますから」とお願いします。

そして、労働者は、より給料が高い方の会社を選んで働きます。

働きたい人が少ないなら、給料は上がっていきます。

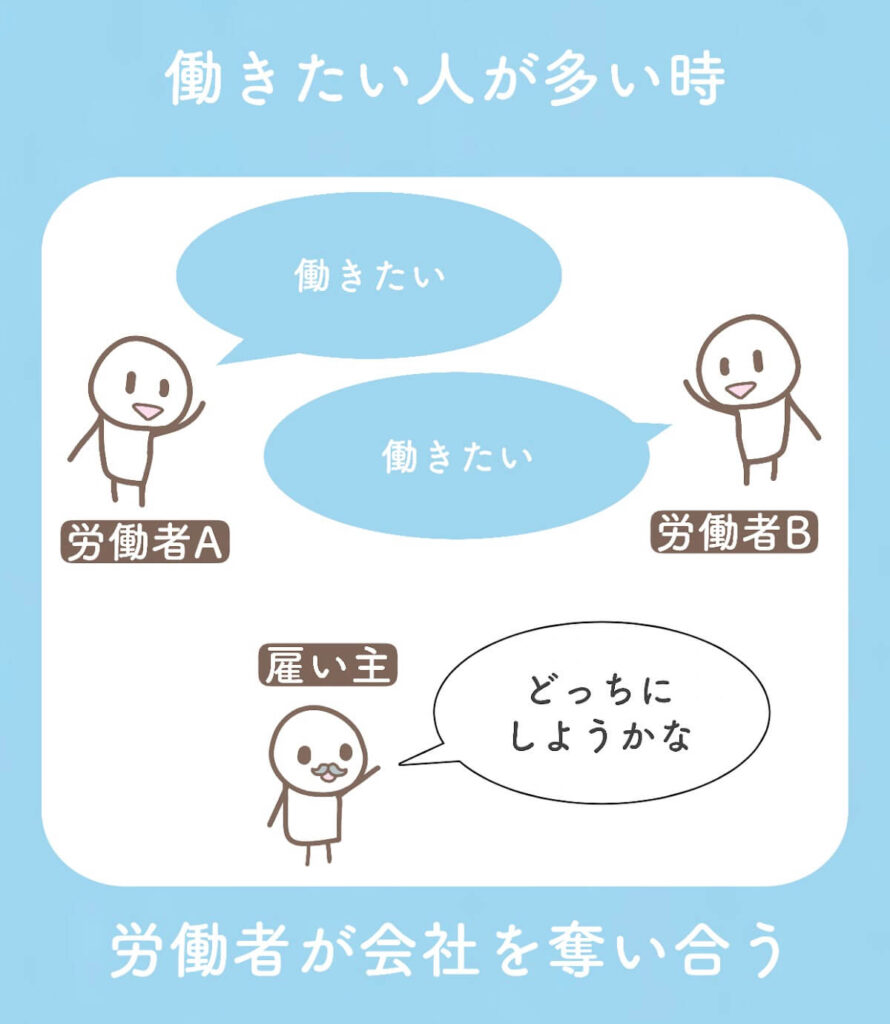

一方で、働きたい人が多い時は、逆のことが起きます。

働きたい人が多い時は、労働者が会社を奪い合う状況になります。

働きたい人が多い時は、雇ってもらうために必死になります。

どうにか雇ってもらうために「給料が低くてもいいので、働かせてください」というスタンスになっていきます。

働きたい人がたくさんいる時は、給料は下がっていきます。

では、ケインズのいた時代は、どんな時代だったのでしょうか?

当時のアメリカは、働きたい人がたくさんいた時代でした。

失業率は25%でした。

100人いたら、25人が失業しているということです。

たくさんの人が、働きたいのに働けませんでした。

古典派経済学では、働きたい人が多い時は、給料が下がることになっています。

こんなにも、働きたい人がたくさんいるのなら、きっと給料は下がるだろうと、古典派は考えていました。

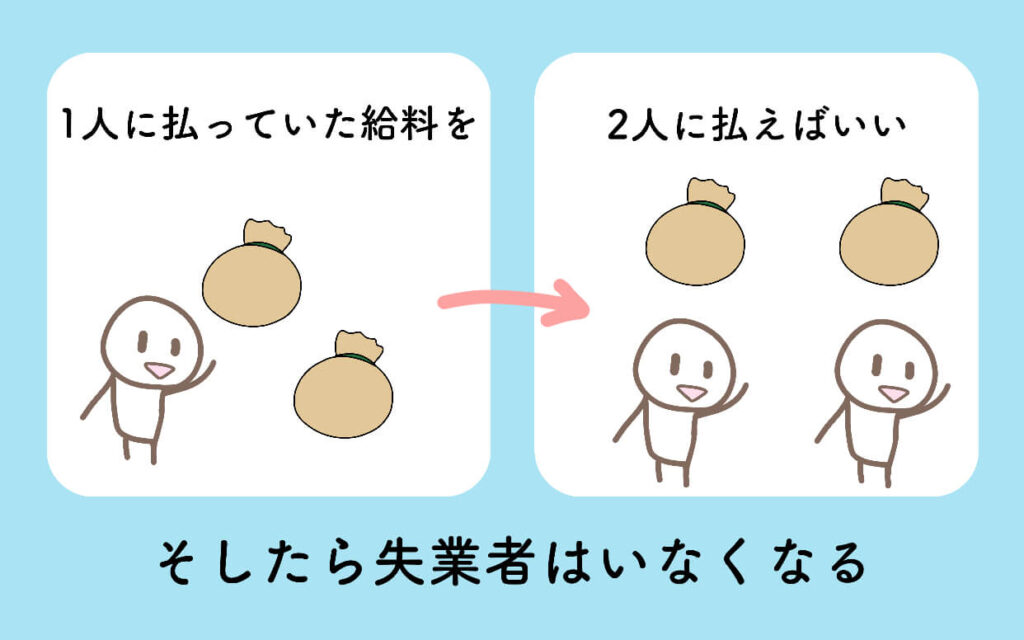

また、給料さえ下がれば、より多くの人が働くことができると、古典派は主張しました。

なぜなら、1人に払っていた給料を、2人に半分こすれば、より多くの人がお金をもらうことができるからです。

こうした理屈があり、古典派は「もっと給料を下げるべきだ」と主張しました。

では、なぜ景気が良くならないのか

当時は「安くてもいいから働きたい」という人がたくさんいました。

それなのに、景気は良くなりませんでした。

結局、給料を下げるだけでは、景気をよくすることはできませんでした。

ここでケインズは、景気を良くしたいのではあれば「給料を上げる必要がある」と主張しました。

労働者が十分な給料をもらって、たくさん買い物をすることで、経済を回すことができると考え、それを「有効需要の原理」と呼びました。