絶対王政

重商主義の時代のイギリスは、絶対王政の時代でした。

王が大きな力を持っていたのです。

重商主義

この時代に流行った思想は、重商主義です。

重商主義とは、「国にお金を集めることが大事だ」という考え方です。

当時の王様は、お金を欲しがりました。

そして、お金を得るために、たくさん輸出をすることが大事だと考えました。

輸出とは、海外に商品を売ることです。

輸出をすることで、お金を稼ぐことができます。

そのため、輸出をたくさんすることが、重要視されました。

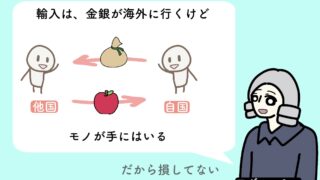

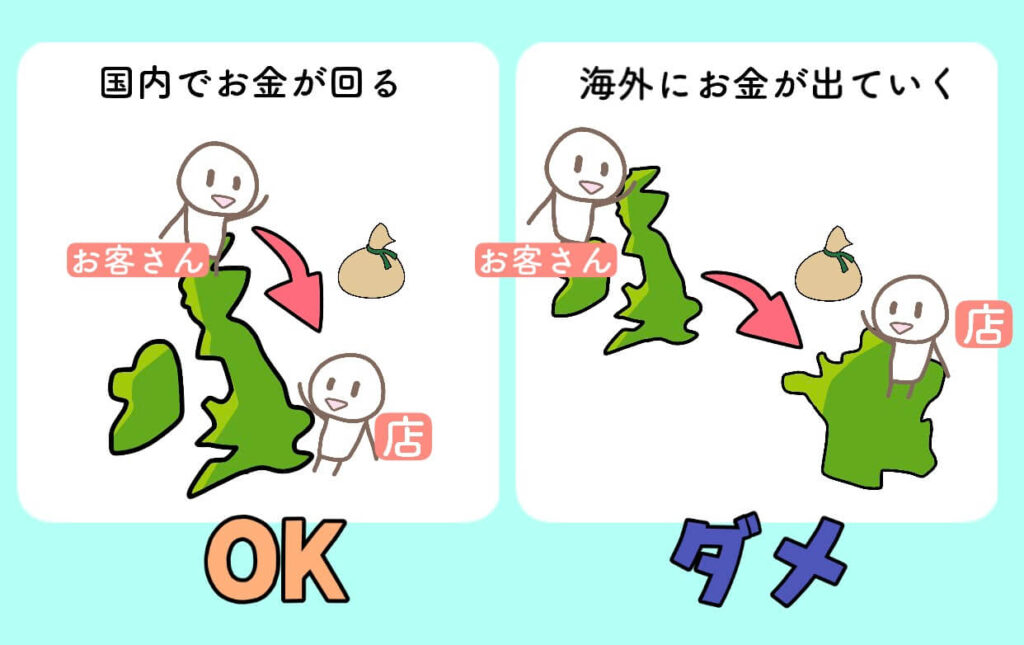

一方で、輸入は良くないことだと、考えられていました。

なぜなら、「輸入する」=「お金が海外に行く」ことだからです。

このように、輸出を増やして、輸入を減らそうとしました。

保護貿易

保護貿易とは、自国産業を保護することです。

イギリスの王様は、フランスを儲けさせるより、イギリスを儲けさせようとしました。

なぜなら、自国の産業が儲かるほうが、お金が自国のなかで回るからです。

でも、フランスから買うと、お金がフランスに出ていきます。

商品を買う時に、お金を払うので、お金がフランスに行ってしまうのです。

当時のイギリスは、フランスとたびたび戦争していました。

フランスが儲けると、戦争で負けやすくなります。

そのため、フランスに儲けさせたくないという意味で、国産品だけを買うことを努力していました。

自国の産業を保護

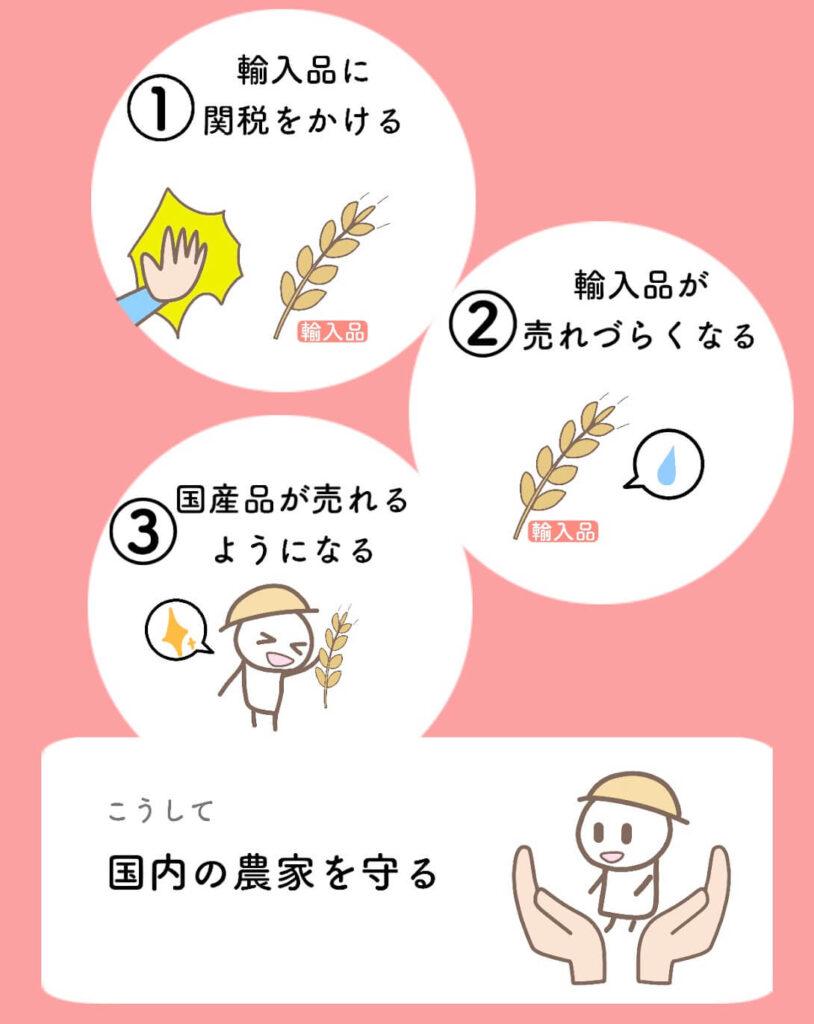

自国の産業を保護するという言葉の意味は、輸入品に関税をかけるということです。

関税とは、税金の一つです。

輸入品に関税をかけると、輸入品は、値段が高くなります。

関税は、輸入品だけにかけられます。

そのため、輸入品の値段だけ、高くなります。

こうして、国産品が売れるようにしたのです。

お客さんは、安い商品が好きです。

安い商品がよく売れます。

輸入品の値段を高くしておけば、国産品が売れるようになるのです。

穀物法

穀物法は、保護貿易の一つです。

穀物法が作られる前

まずは、穀物法が作られる前について紹介します。

いつの時代も、お客さんは、安い商品を買いたいと考えています。

そのため、農家は、商品をより安くする競争をしています。

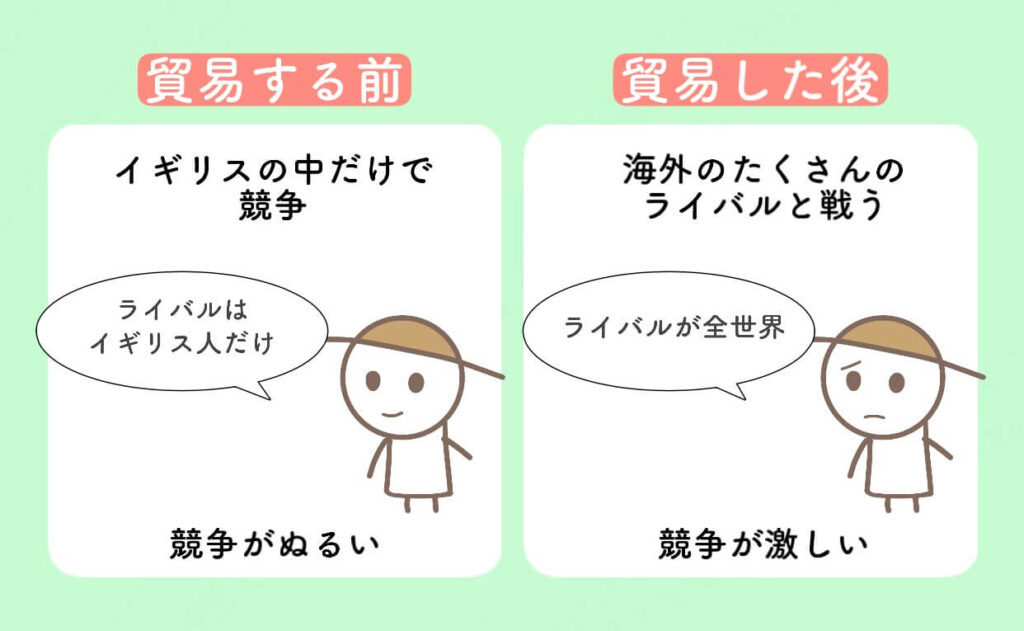

貿易する前は、イギリスの中だけで、競争していました。

そのため、競争がぬるかったです。

しかし、戦争が終わり、イギリスは海外と貿易をするようになりました。

海外と貿易をすると、海外の優秀な農家と戦う必要があります。

その結果、残念ながら、自国(イギリス)よりも、安く穀物を作れる優秀な農家が海外にたくさんいました。

フランスやロシアの方が穀物が安かったのです。

海外の農家は、安い商品をイギリスで販売します。

そして、輸入品がたくさん売れるようになったのです。

この状況は、イギリス農家には、しんどいものでした。

海外から輸入した穀物が安いので、イギリス農家が作った穀物は、売れないのです。

そのため、イギリス農家は、穀物の値下げをしました。

海外の穀物に負けないくらい値段を下げたのです。

その結果、穀物の値段が、どんどん下がる状況が続きました。

ここまでのまとめです。

イギリスは、ナポレオン戦争が終わった頃から、他国との貿易を再開するようになりましたが、貿易は、イギリス農家に打撃を与えました。

穀物法が作られる

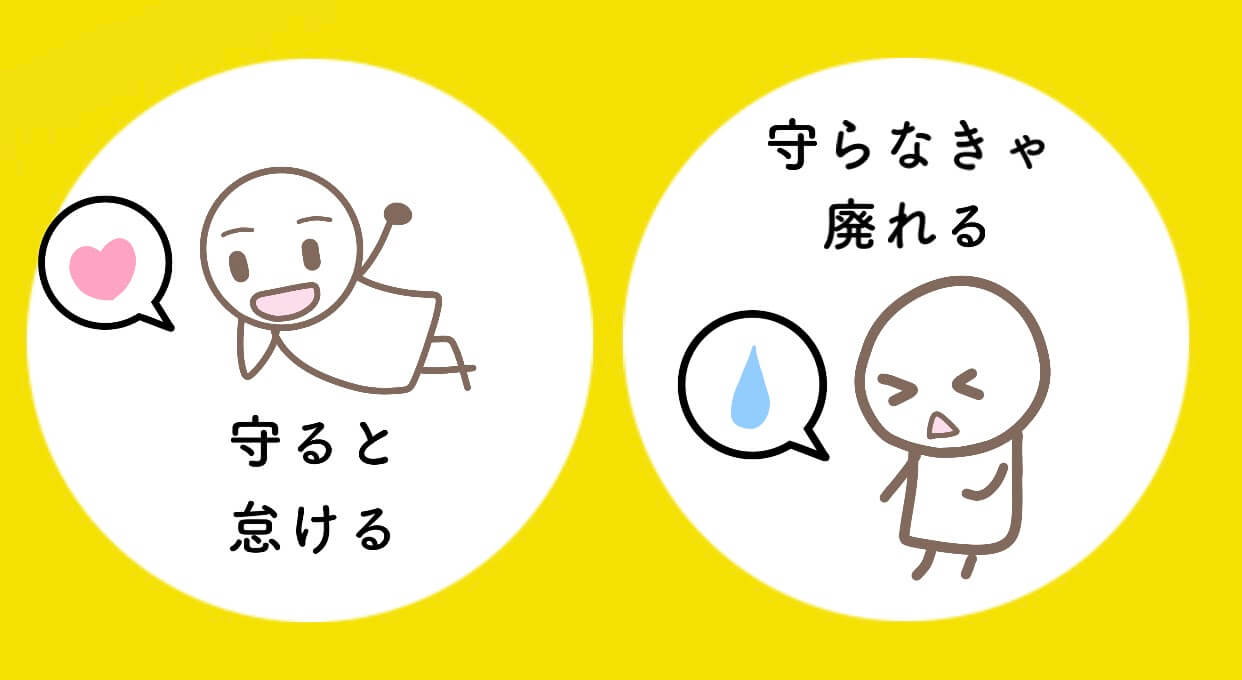

その後、イギリスの農家を守るために、穀物法が作られました。

これは、穀物の輸入品に関税をかける法律です。

輸入品に関税をかけることで、外国の安い穀物が売れるのを防いだのです。

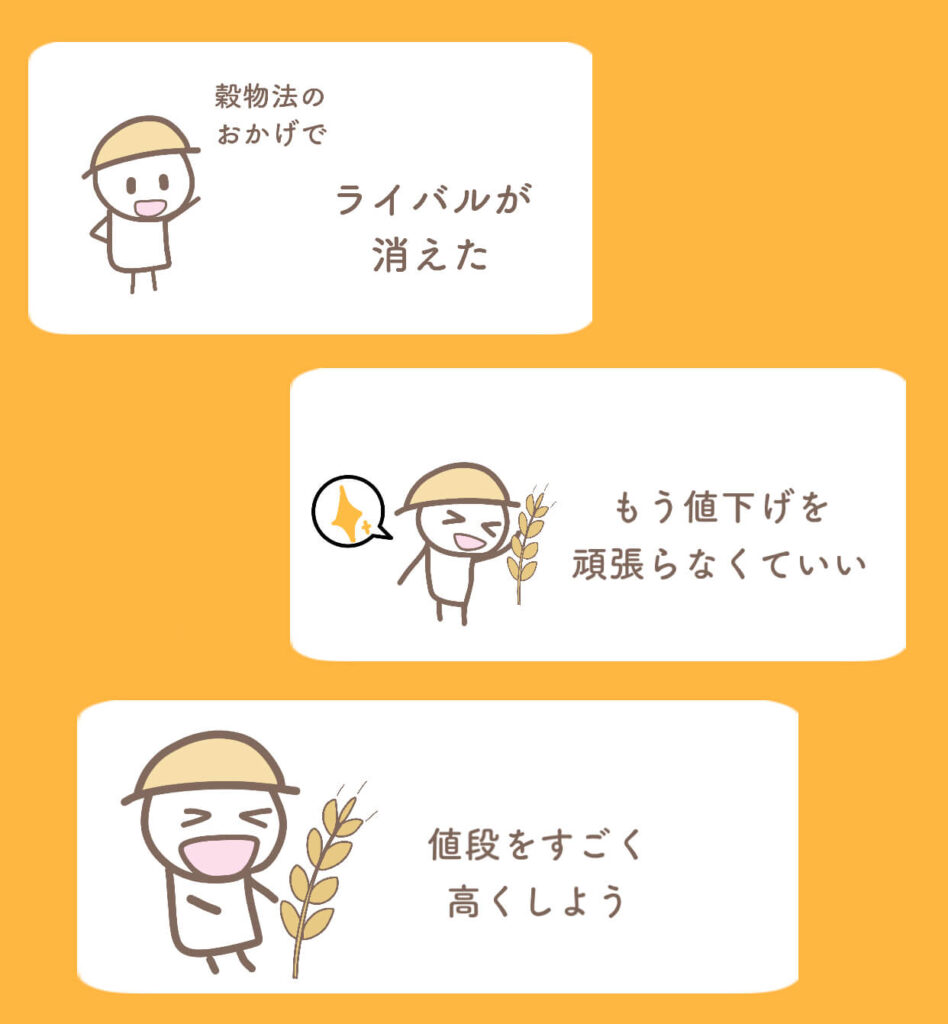

穀物法のおかげで、穀物の輸入が減りました。

つまり、イギリス農家は、穀物の値段を無理して値下げする必要がなくなったのです。

そのため、穀物の値段は高くなりました。

穀物の値段が高くなれば、イギリス農家にとっては、嬉しいです。

なぜなら、たくさん儲けることができるからです。

ただ、この状況は、お客さんにとって、残念です。

なぜなら、今までは、安い輸入品が買えていたのに、もう安く買うことができなくなったからです。

穀物の値段が高くなったため、パンの値段も高くなりました。

パンの値段は、とっても高くなり、飢えてしまう人がいるくらいでした。

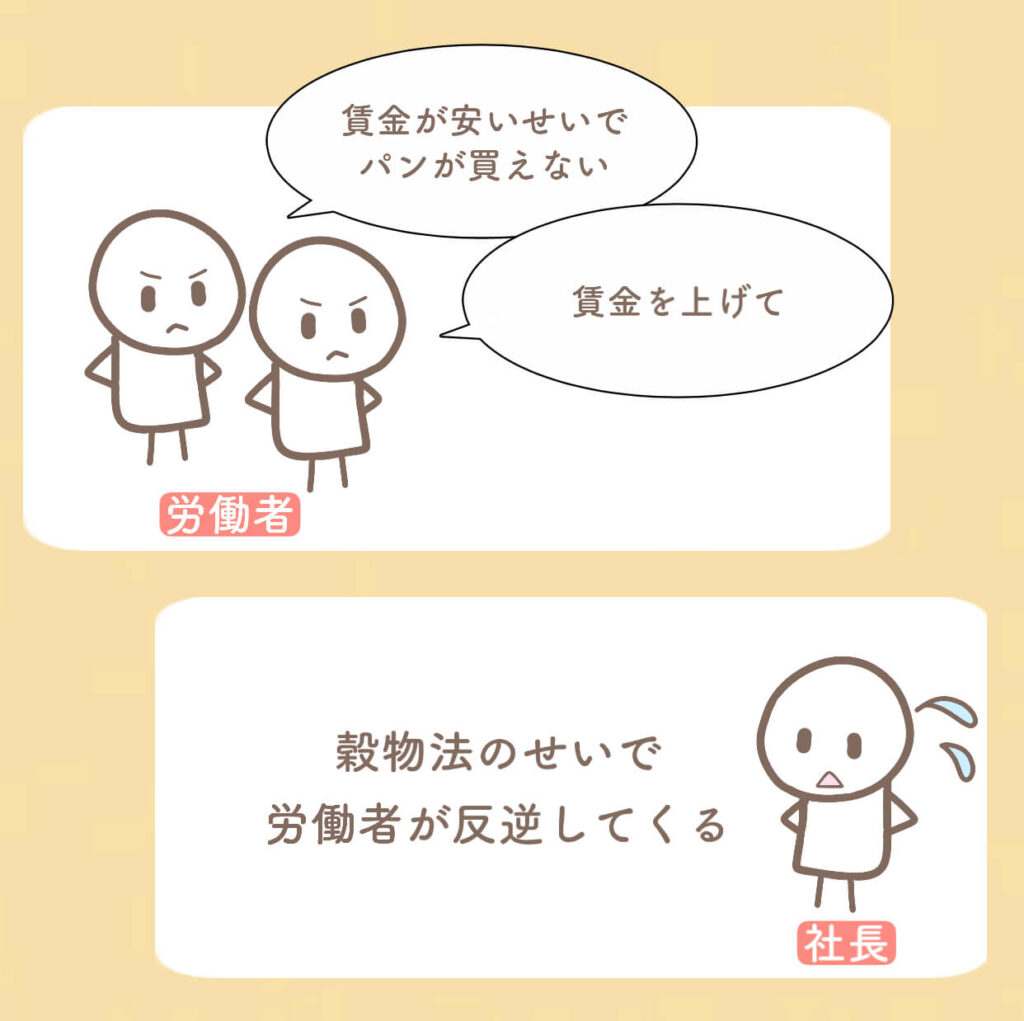

労働者は、パンが買えないことに怒りました。

そして「パンが買えないのは、賃金が低いからだ」と考えました。

この状況に困ったのは、会社の社長たちです。

なぜなら、穀物の値段が高くなると、自分が雇っている労働者の給料を上げなければならないからです。

そのため会社の社長たちは、穀物法に反対しました。

東インド会社

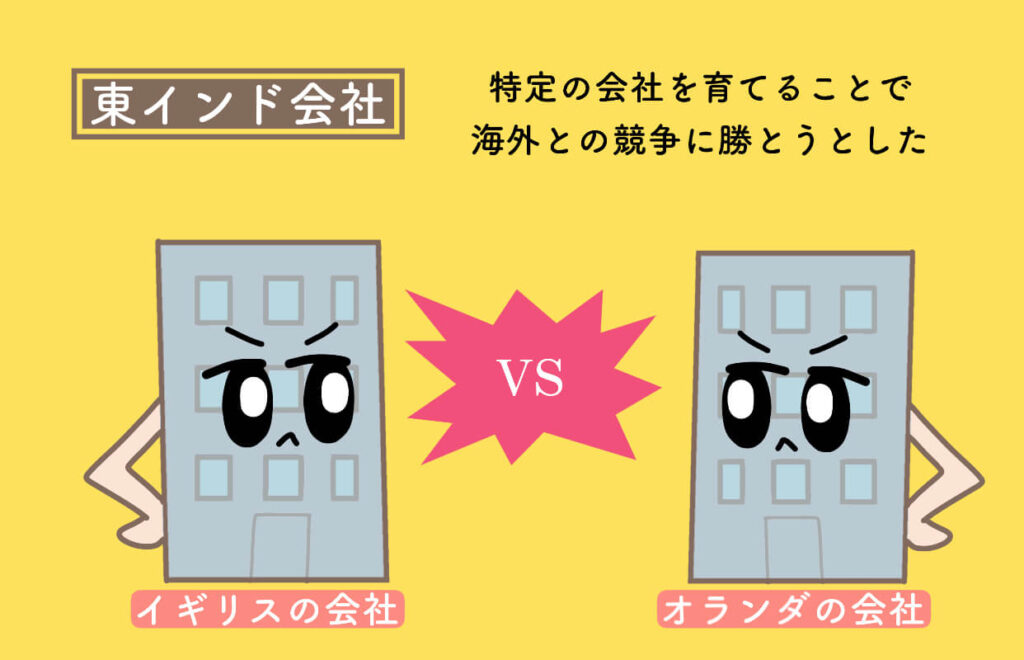

当時のイギリスでは、東インド会社が、商売を独占していました。

東インド会社というのは、東インドとの貿易を独占していた会社です。

イギリスは、東インド会社に貿易を独占させることで、会社を大きくさせようとしました。

そして、海外の会社よりも大きな会社にすることで、海外との競争に勝とうとしました。

東インド会社を大きくすることで、他の国の会社が成長しないようにしたのです。

独占のメリット

独占のメリットは、一つの会社を大きくすることができることです。

独占のデメリット

・お店の商品が低品質・高価格になる

・富が一つの場所に集まる

・他の会社が育たない

お店の商品が低品質・高価格になるとお客さんが困ります。

植民地で取れる資源や農産物などは、すべて東インド会社が独占しました。

植民地で作られた商品は、東インド会社が独占しているので、イギリスで売る時に、すごく値段を高く売られてしまいます。

独占市場で値段が高い時、お客さんは、他の売り手を見つけることができません。

なぜなら、売り手が一つしかないからです。

そのため、高い値段で買うしかないのです。

独占により、商品の価格は高いまま維持されていました。

そして、商品の質は、粗悪になっていきました。

商品が粗悪でも、お客さんは、他の会社の商品を買うことはできません。

なぜなら、会社が一つしかないからです。

そのため、その粗悪な商品を買うしかないのです。

独占により、商品の質は、粗悪なままになりました。

独占があると、富が東インド会社にだけ集まるようになります。

必要なところに富が行き渡らないのです。

貿易を独占している会社があると、他の会社が育ちません。

そのため、他の会社は、貿易に参加できませんでした。

独占について、こちら↓の記事で、さらに詳しく紹介しています。

また、重商主義については、こちら↓の記事から。