物価

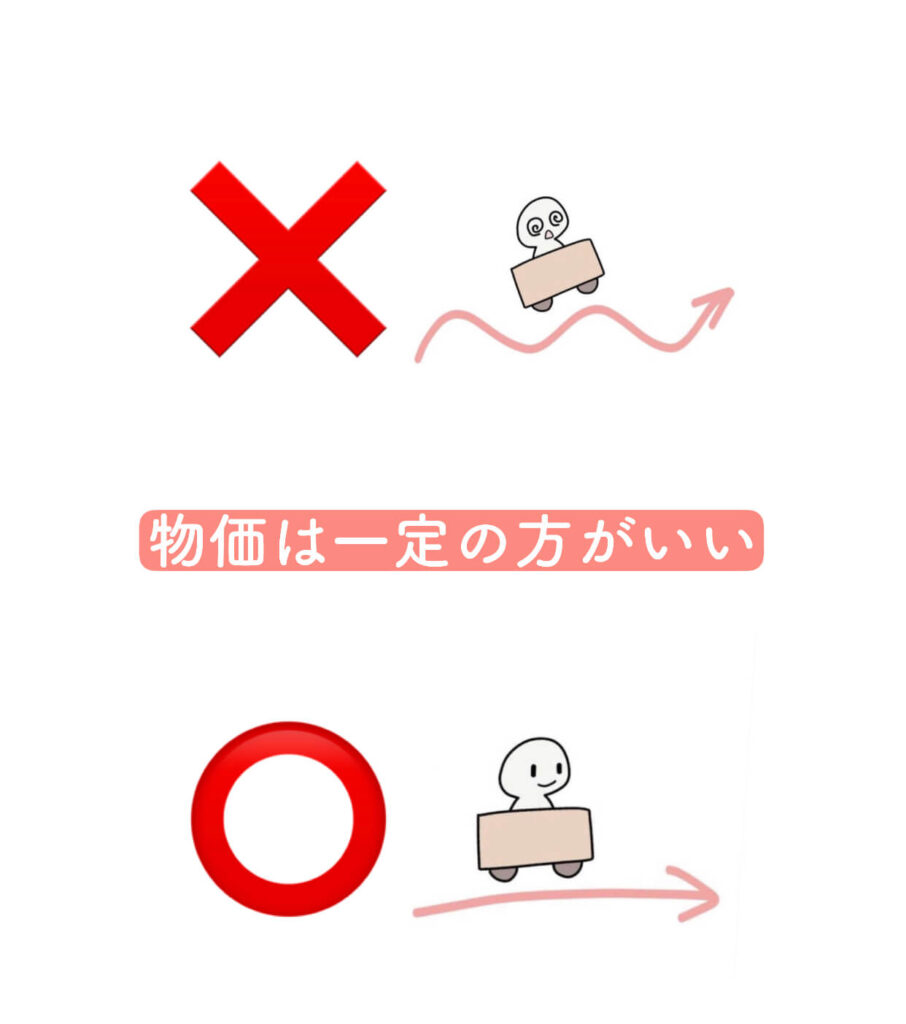

まず、経済学の目標は、物価を安定させることです。

物価は、一定のほうがいいです。

なぜなら、頻繁に上がったり下がったりしたら、混乱するからです。

できるだけ、物価を一定にしたいと、政府は考えています。

物価が上がりすぎてしまうことを、インフレといいます。

そして、物価が下がりすぎてしまうことを、デフレといいます。

インフレになりすぎても問題で、デフレになりすぎても問題です。

インフレになりすぎないように、そして、デフレになりすぎないようにしたいのです。

物価を一定にするためには、なぜ、インフレやデフレが起きるのかを理解する必要があります。

インフレやデフレが起きる理由は、分かっていません。

二つの説があります。

・貨幣数量説

・需要過不足説

今回は、貨幣数量説を見ていきます。

貨幣数量説の考え方

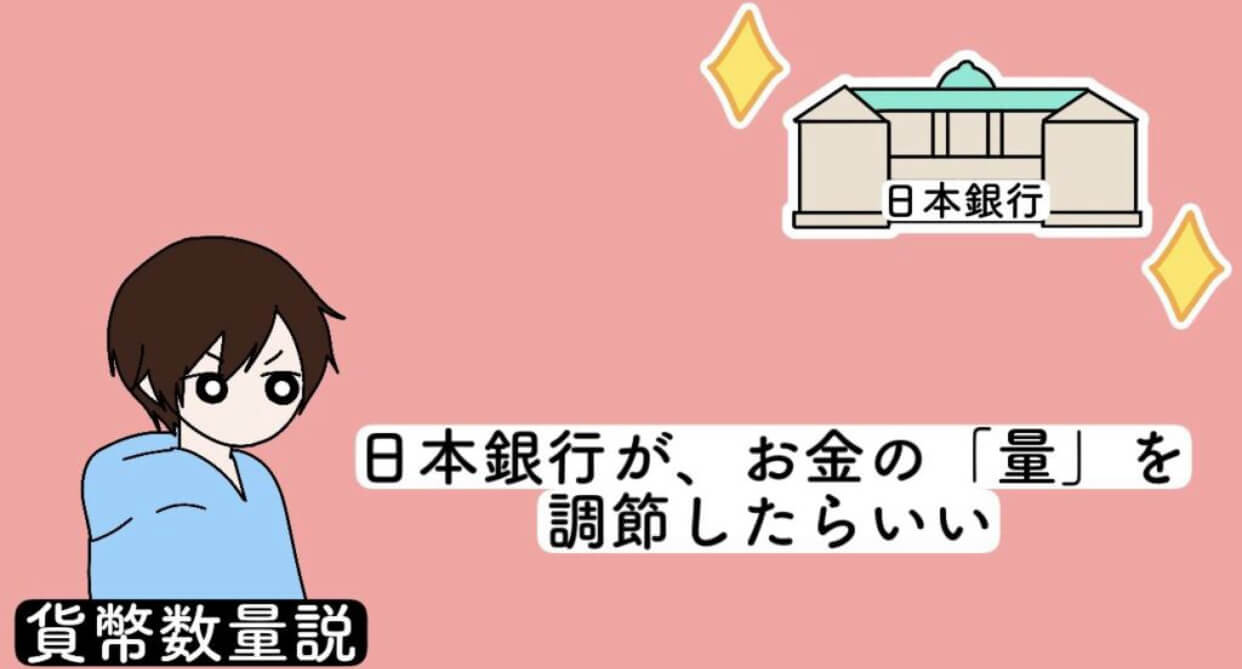

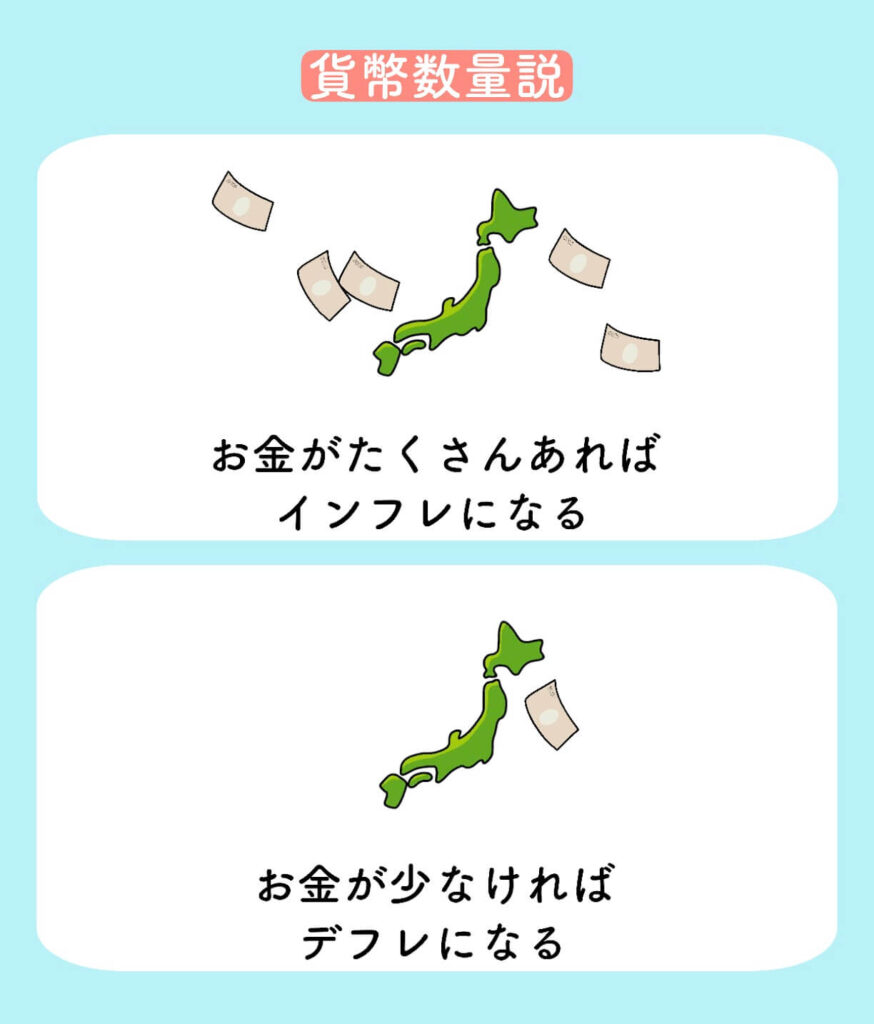

貨幣数量説とは、物価が上がったり、下がったりするのは、国内にあるお金の量が増えたり減ったりするからだという考え方です。

貨幣数量説とは、お金がたくさんあればインフレになる、お金が少なければデフレになる、という考え方です。

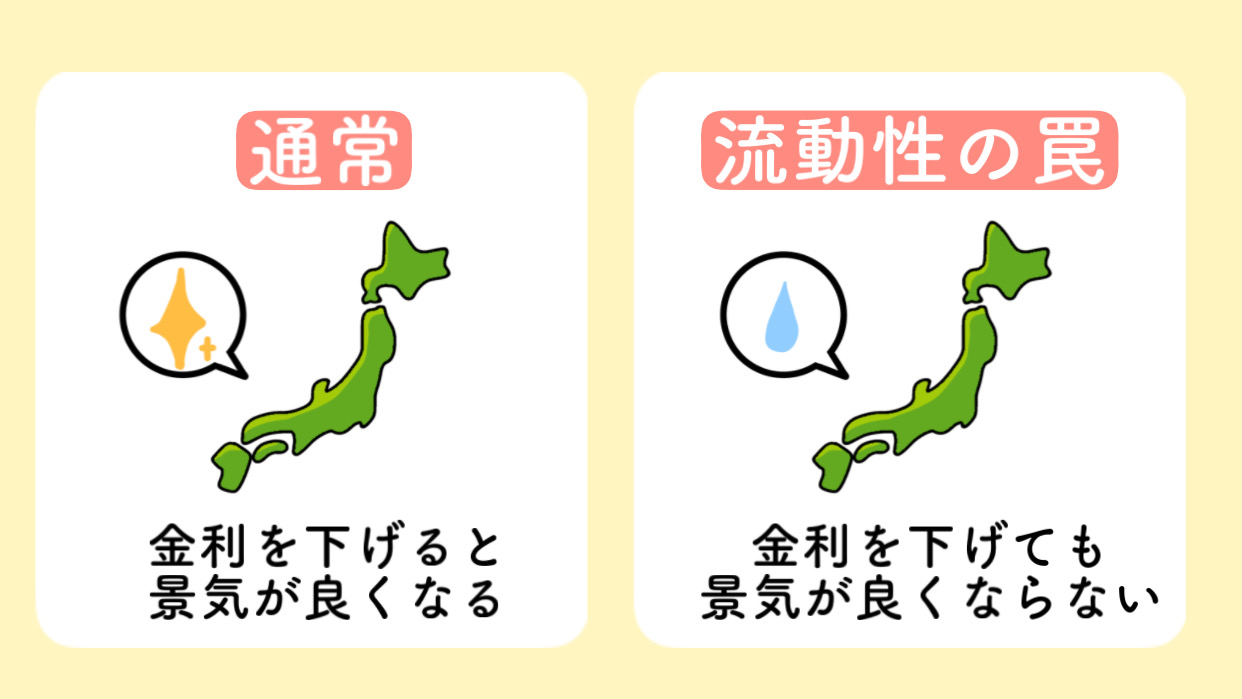

貨幣数量説では、物価を一定に保つためには、お金の「量」を調整することが大切だと考えられています。

なぜなら、物価は、お金の量で決まると考えられているからです。

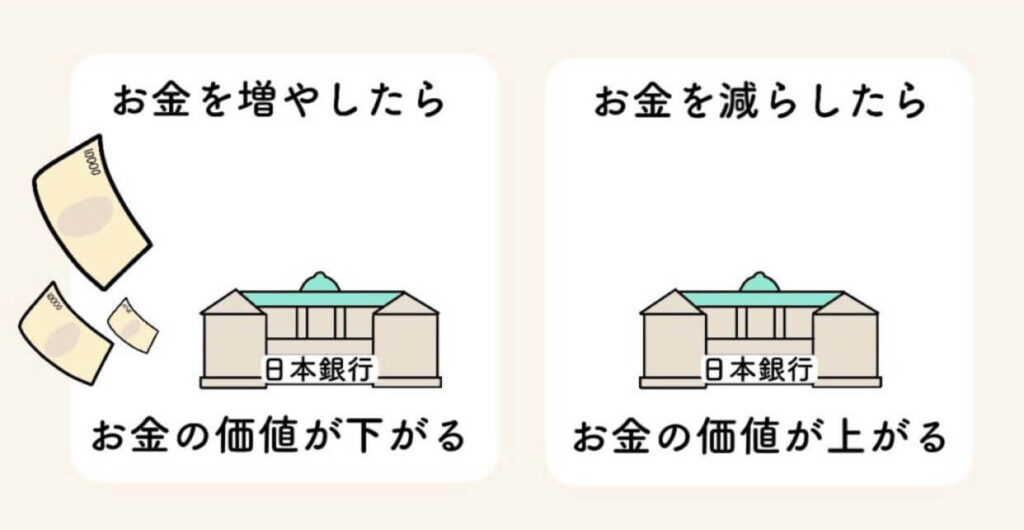

例えば、日本銀行がお金を刷って、国のお金の量を増やすとインフレになります。

逆に、国のお金の量を減らすとデフレになります。

お金を刷れば、お金の価値は下がります。

お金を減らせば、お金の価値が上がります。

定期的にお金を刷っていくことで、お金の価値を一定に保つことができるというわけです。

お金をたくさん刷ると、お金の価値が下がります。

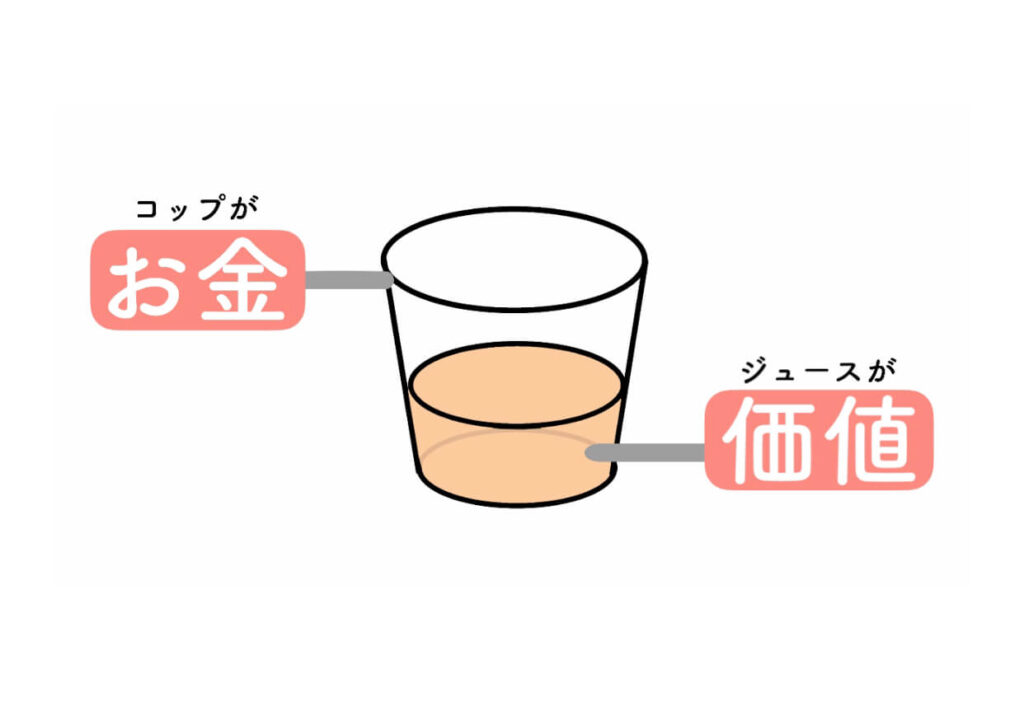

このことを説明する時に、私はオレンジジュースで例えます。

覚え方としては、オレンジジュースを子どもたちに注いであげるのをイメージしてみると良いと思います。

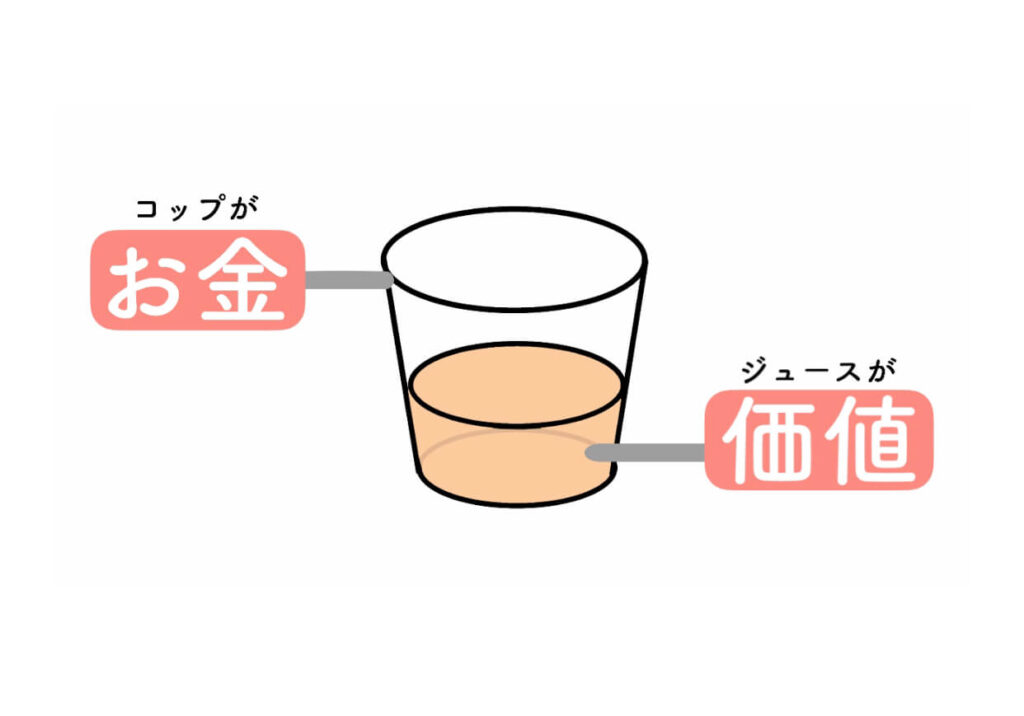

オレンジジュースは「価値」で、コップは「お金」だと考えてみてください。

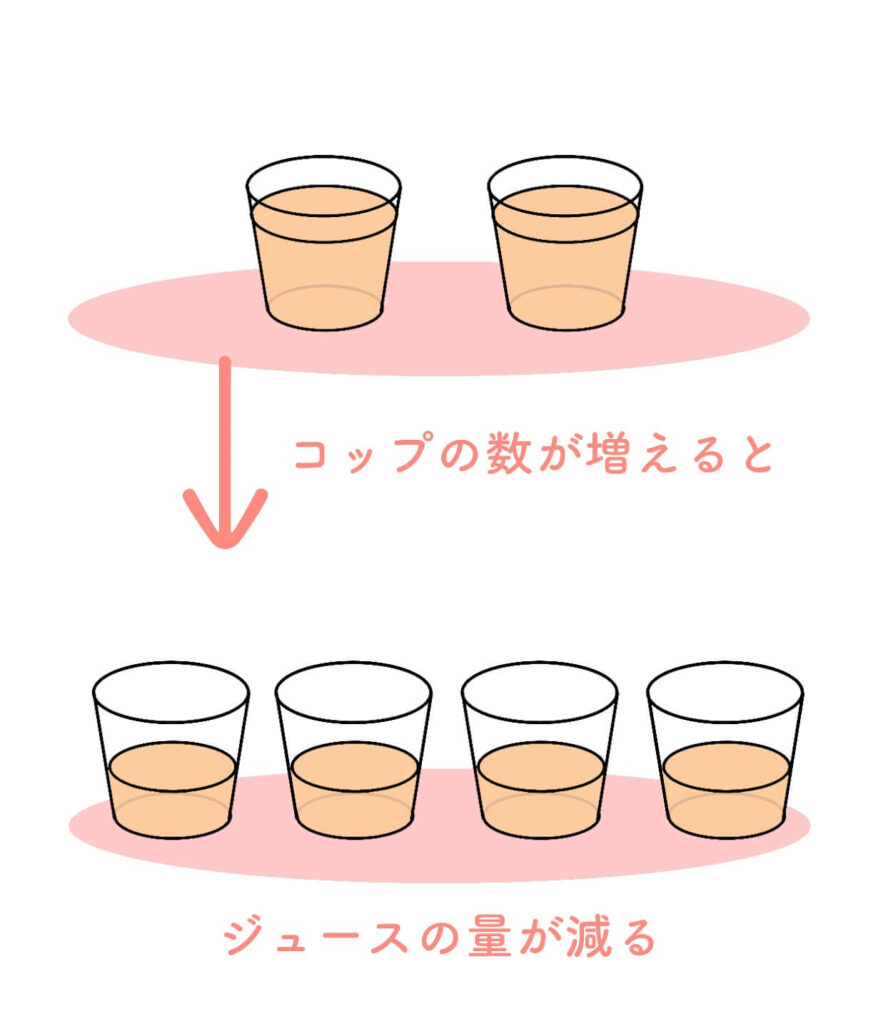

限られた量しかないオレンジジュースを、子どもにあげるとします。

その時に、コップの数が少なければ、1人にあげれるオレンジジュースの量は多いです。

しかし、コップの数が多ければ、1人にあげれるオレンジジュースの量は減ります。

コップが増えると、ジュースの量が減りました。

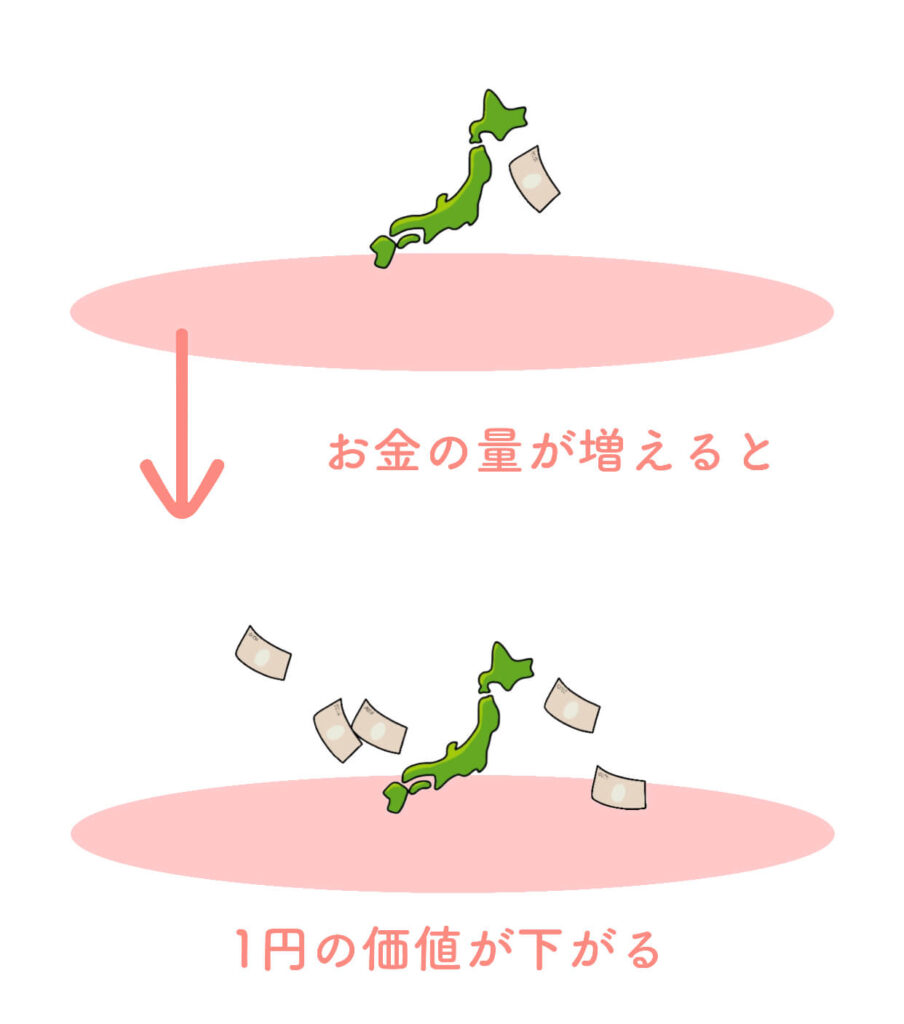

これと同じことがお金でも起きます。

国のお金が増えると、お金の価値が減るのです。

お金が多い時、1円が持つ価値の量は、減ります。

今の話を、別の言い方で説明する人もいます。

たくさんあるものの価値は低いです。

一方で、少ないものの価値は高いです。

例えば、ミツバのクローバーは、世の中にたくさんあるので、価値は低いです。

しかし、四葉のクローバーは、世の中にあまりないので、価値は高いです。

このように、たくさんあると、それの価値は低くなります。

お金も同じで、国内にお金が増えれば増えるほど、1円あたりの価値は低くなります。

まとめ

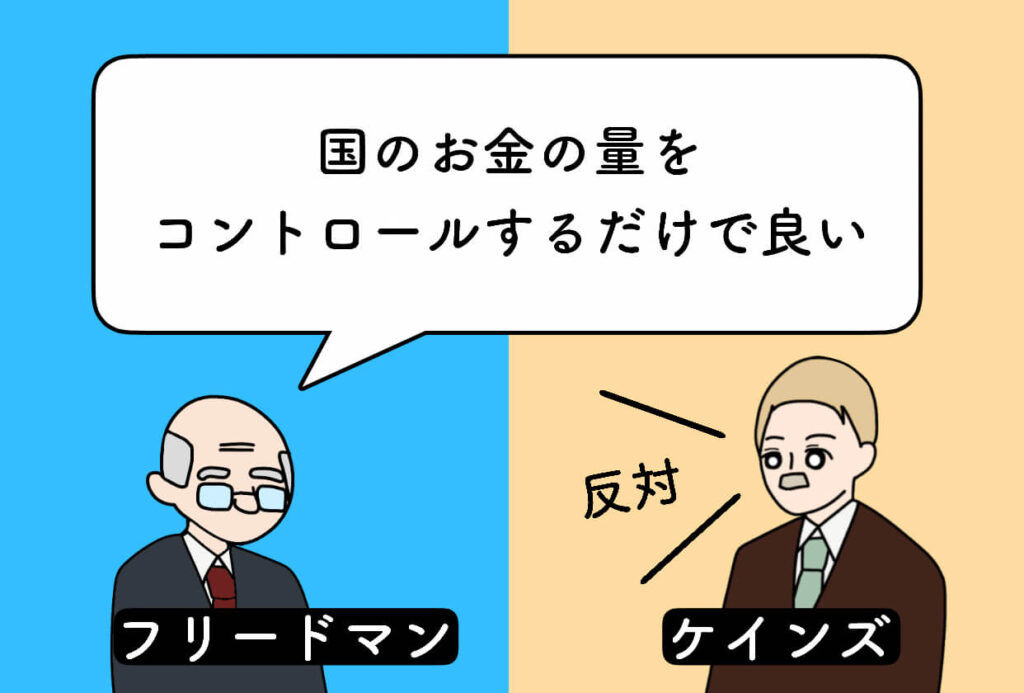

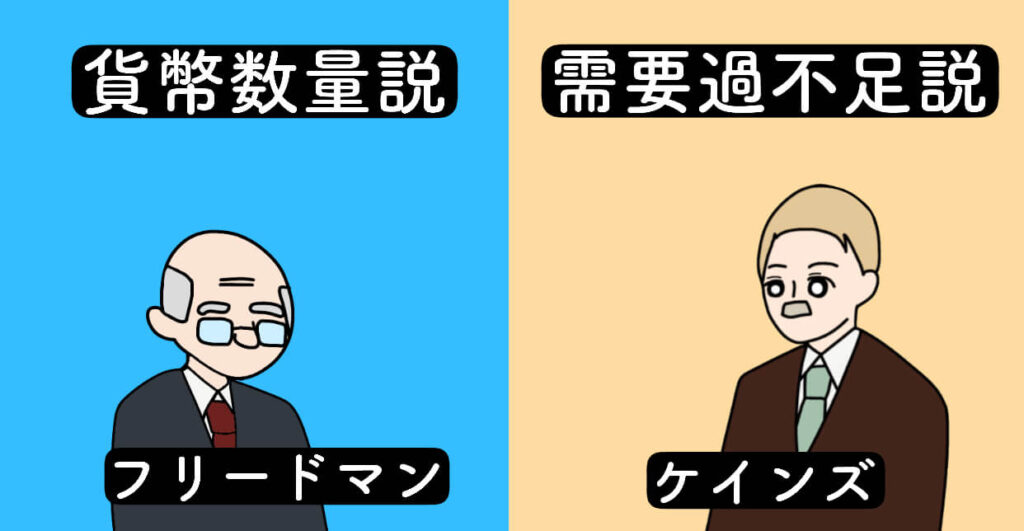

貨幣数量説を信じているのはフリードマンです。

一方で、貨幣数量説と対立する考え方があります。

それは、需要過不足説です。

需要過不足説を信じているのはケインズです。

フリードマンのような貨幣数量説を信じる人は、国の物価を安定させるためには、国のお金の量をコントロールするだけで十分だと考えています。

しかし、ケインズのような需要過不足説を信じてる人は、その考え方を否定しています。