景気を良くする方法

景気を良くする方法があります。

それは、有効需要を増やすことです。

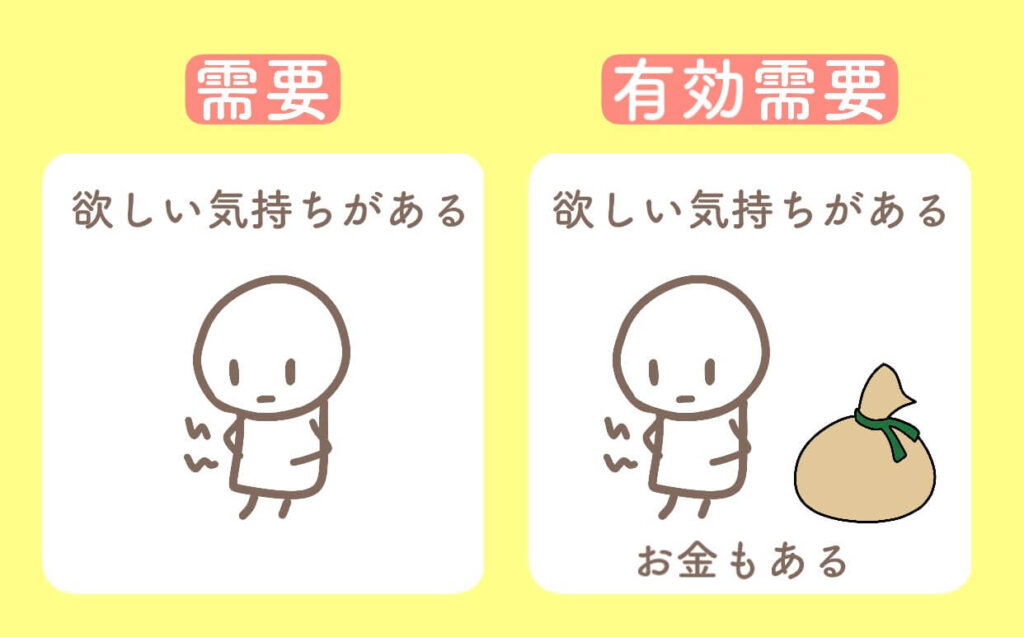

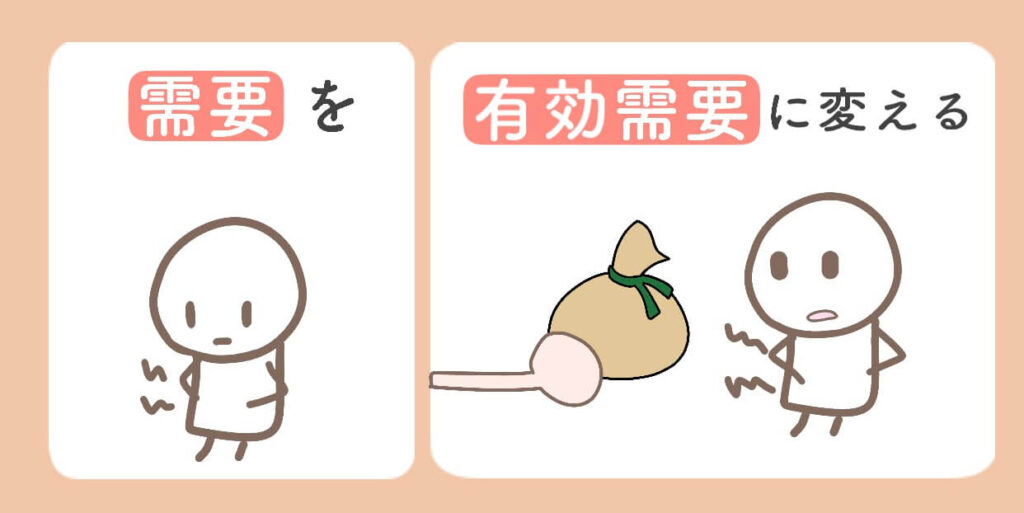

有効需要とは、欲しいという気持ちがあって、お金も持ってるという状態のことです。

「需要」は、欲しい気持ちがある状態のことで、お金を持っているかどうかは分かりません。

一方で「有効需要」は、欲しい気持ちとお金が両方ある状態のことです。

ケインズが生きていた時代は、貧困が広がっていました。

貧しい人たちは、食べ物を買いたいという需要がありました。

しかし、お金を持っていないため、買い物はできませんでした。

需要があっても、お金がないのなら、パンを買えません。

そこでケインズは、必要なのは需要ではなくて有効需要だと、言いました。

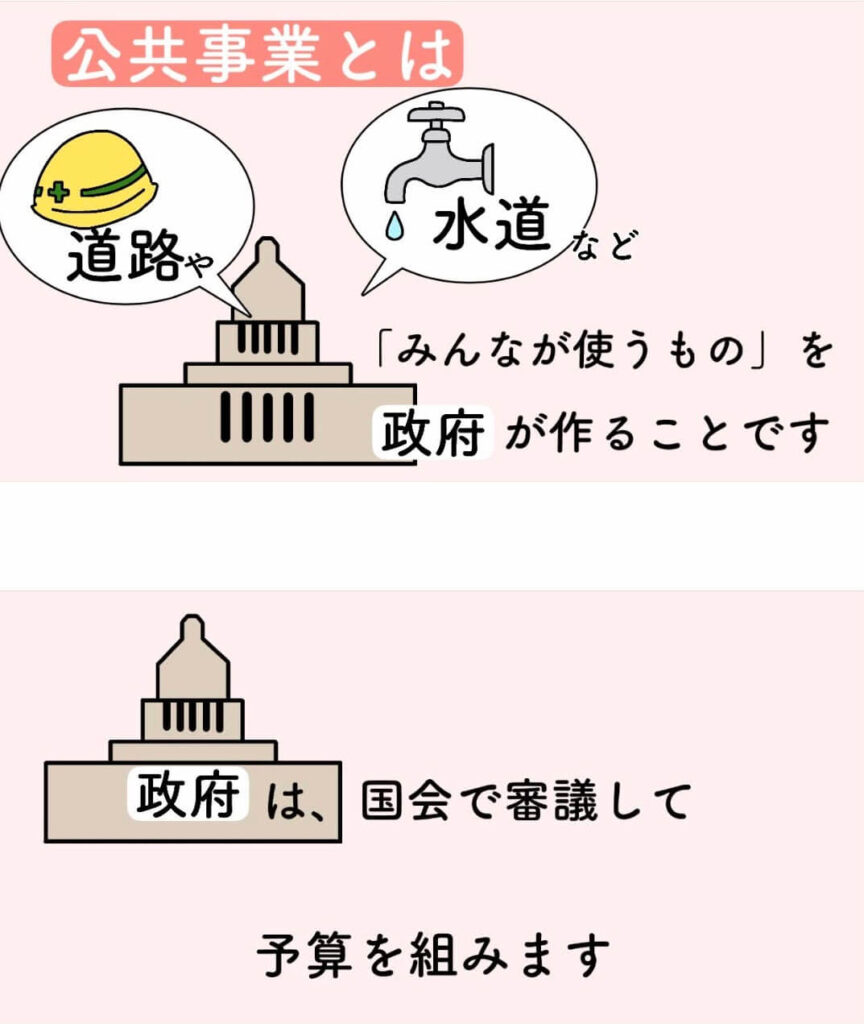

公共事業

有効需要とは「欲しいものがあってお金もある」状態です。

たとえば、公共事業も有効需要です。

国会で審議して、予算が成立すれば、公共事業をします。

予算が用意されているということは、「欲しいものがあって、お金もある」状態です。

そのため、公共事業は、有効需要です。

有効需要が増えるとお店が儲かる

有効需要とは「お金を持っているお客さん」と言い換えることもできるかもしれません。

お客さんがお金を持っているからこそ、お店の商品を買って行ってくれます。

そのため、ケインズは、まずは国民がお金を持っていることが大事なんだと考えました。

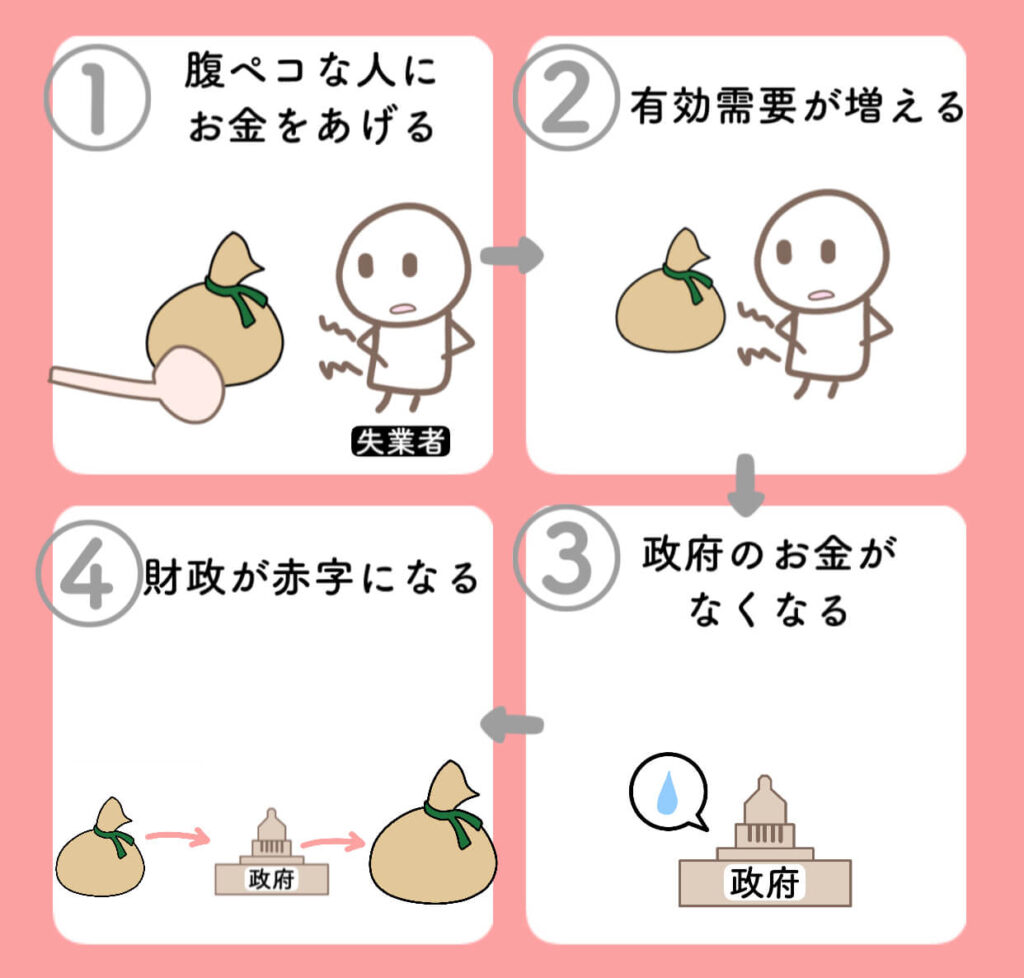

有効需要を作る方法は、お金がない人に、お金をあげることです。

腹ペコの人にお金をあげたら、その人は「パンを買いたいという気持ち」があって、「お金ある」という状態になります。

それでは、現実世界でどのように、お金がない人に、お金をあげているのでしょうか?

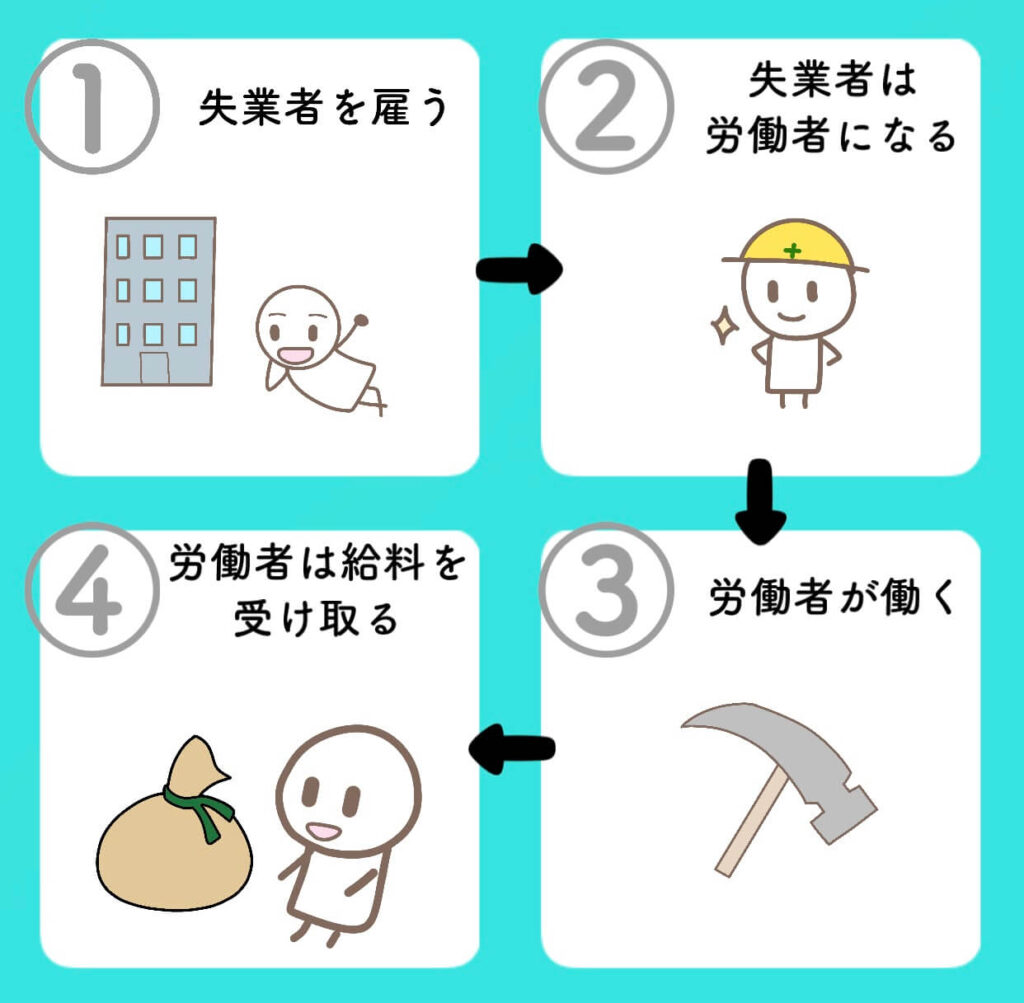

ケインズが提案したことは、失業者に仕事を与えることです。

失業者とは、仕事がない人たちのことです。

もし彼らが、労働者になったら、給料をもらいます。

給料とは、お金のことです。

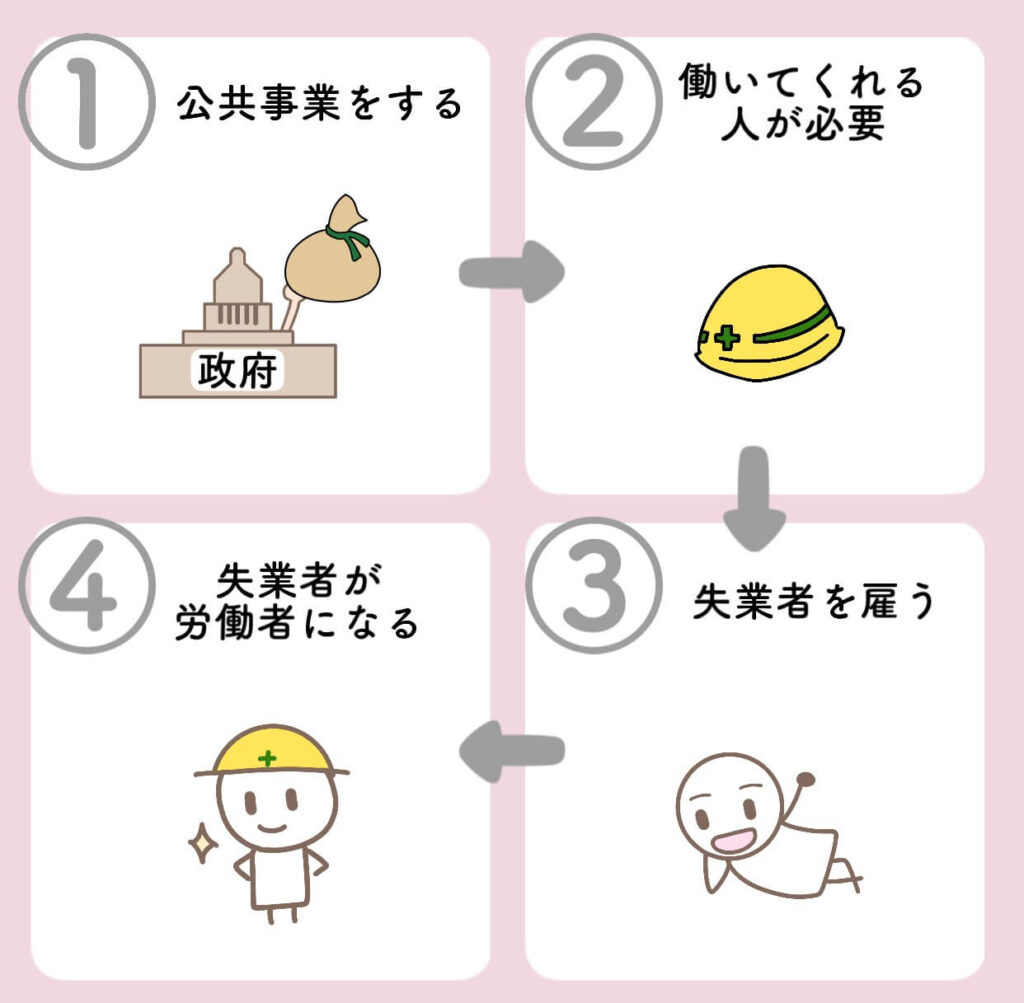

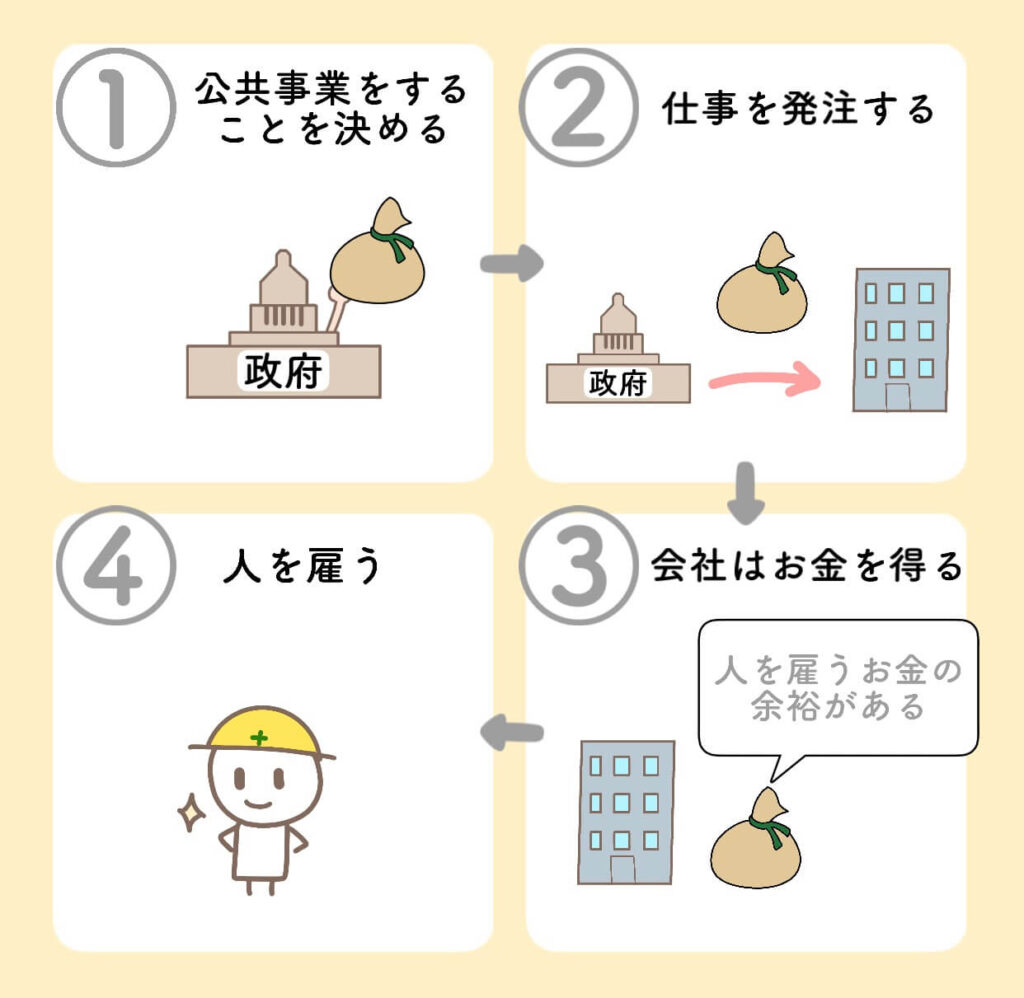

失業者に仕事を与える方法は、公共事業です。

公共事業とは、橋や道路や水道などを作ることです。

水道を作ろう!と思ったら、水道を作るために働いてくれる人が必要です。

つまり、働き口が増えます。

こうして、失業者は、労働者になります。

公共事業は、税金を使って行われます。

国民から、お金を集めて、その集めたお金で、公共事業を行います。

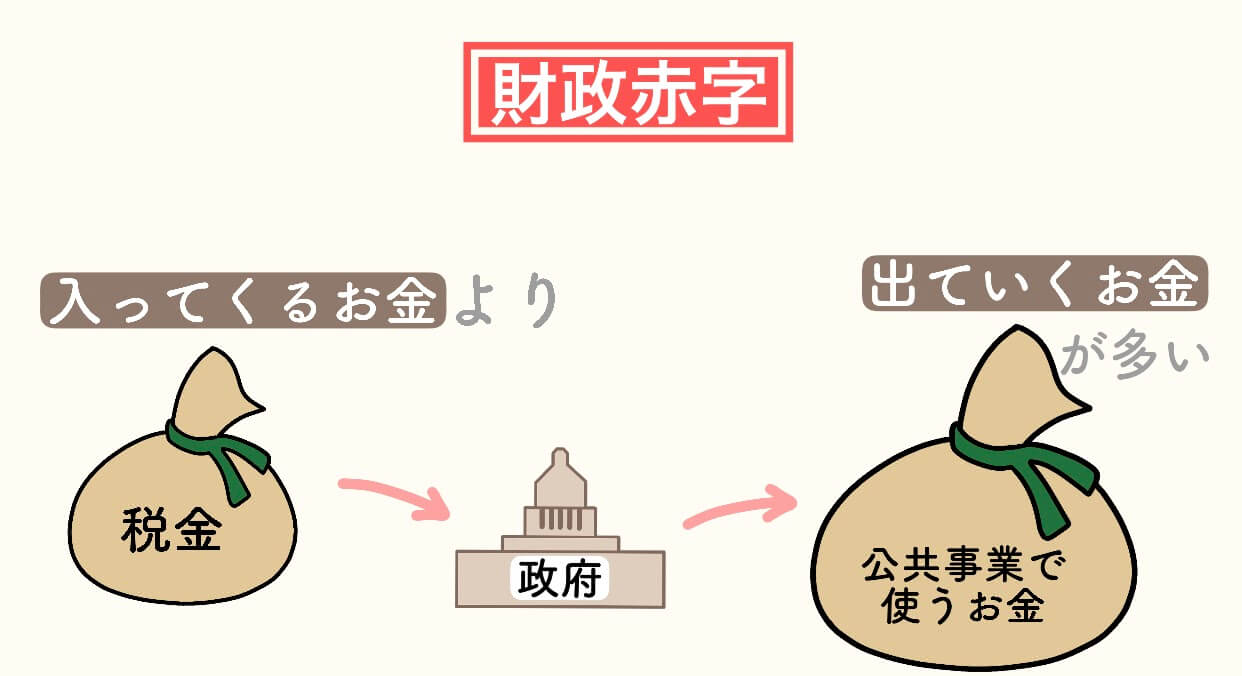

税金だけでは足りない場合

しかし、国民から、税金を集めても、お金が足りない時もあります。

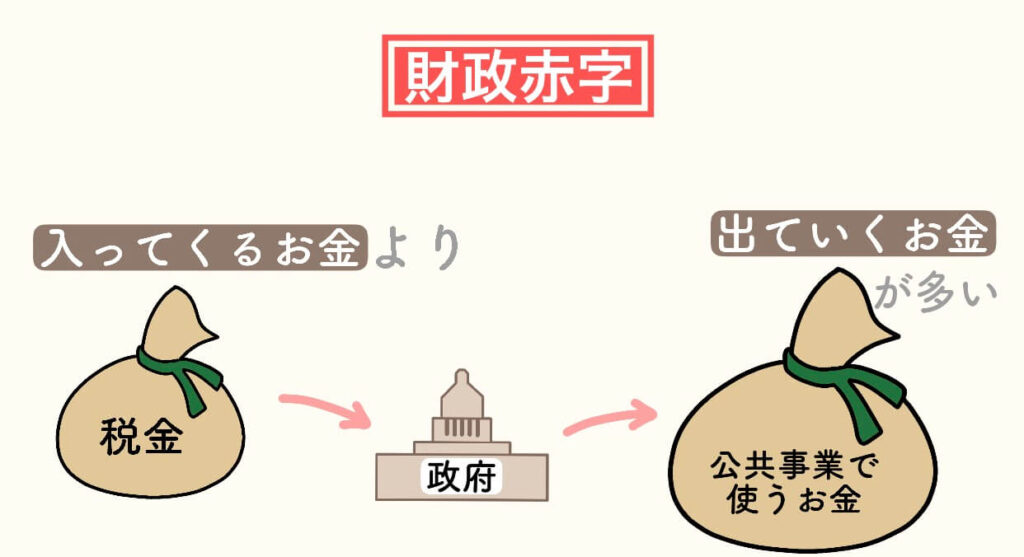

この時、財政が赤字になります。

赤字とは、入ってくるお金より、出ていくお金の方が多い状態です。

税金より、使うお金の方が多いのです。

お金がないのに、お金を使うので、この時、政府は「借金」をします。

国の借金のことを「国債」と言います。

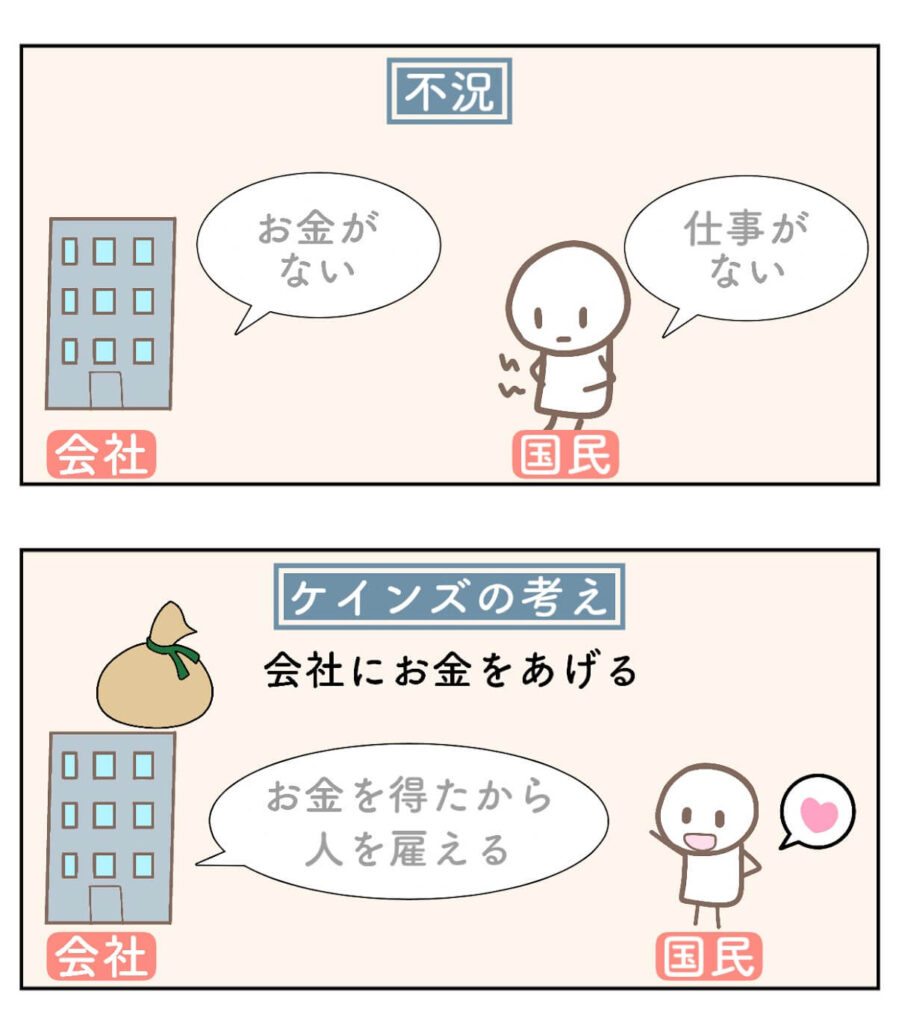

不況の時は、国民にお金がないだけではく、会社にもお金がありません。

そのため、ケインズは、政府が、政府のお金を使って、会社にお金を与えればいいと考えました。

現実世界でどのように、政府が会社にお金を与えているのかというと、「仕事を発注する」という形でお金を与えています。

例えば、政府が「水道を作ってください」と、水道屋さんに仕事を発注したら、水道屋さんは、お金を受け取ります。

お金を受け取ったら、そのお金で、人を雇うことができます。

だから、水道屋さんに仕事を発注すると、水道屋さんは、人を雇うのです。

政府が会社にお金を与えれば、会社は、人を雇う余裕が出てきます。

会社が人を雇うと、働いた人は給料をもらえます。

給料をもらった人は、買い物をするので、政府に税金を納めます。

こうして、景気が良くなるのです。

しかし、このように有効需要を増やすために、政府がお金をガボガボ使っていると、政府のお金(財政)は赤字になります。